多巴胺王国

企鹅兰登书屋有限责任公司的一个印记

版权 © 2021年 安娜-莱姆克的作品

企鹅支持版权。版权助长创造力,鼓励不同的声音,促进言论自由,并创造一个充满活力的文化。感谢你购买本书的授权版本,感谢你遵守版权法,未经许可,不以任何形式复制、扫描或分发本书的任何部分。你在支持作家,让企鹅公司继续为每个读者出版书籍。

DUTTON和Dcolophon是Penguin Random House LLC的注册商标。

美国国会图书馆编目出版数据

名字。Lembke, Anna, 1967- 作者。

标题。多巴胺之国 : 在放纵的时代寻找平衡 / 安娜-伦布克,医学博士。

描述。纽约 : Dutton, [2021] | 包括参考书目和索引。

识别器。LCCN 2020041077 (印刷品) | LCCN 2020041078 (电子书) | ISBN 9781524746728 (精装) | ISBN 9781524746735 (电子书)

课题。LCSH: 快感。| 疼痛。| 强迫性行为.| 互联网-社会方面.| 物质滥用.

分类。LCC BF515 .L46 2020(印刷品)| LCC BF515(电子书)| DDC 152.4/2-dc23

LC记录可在https://lccn.loc.gov/2020041077

LC电子书记录可在https://lccn.loc.gov/2020041078

书籍设计:Lorie Pagnozzi,改编为电子书:Estelle Malmed

虽然作者在出版时已尽力提供准确的电话号码、互联网地址和其他联系信息,但出版商和作者都不对错误或出版后发生的变化承担任何责任。此外,出版商对作者或第三方网站或其内容没有任何控制,也不承担任何责任。

出版商和作者都不从事向个人读者提供专业建议或服务。本书中包含的观点、程序和建议并不打算取代对医生的咨询。所有关于你的健康问题都需要医疗监督。作者和出版商都不对本书中的任何信息或建议所引起的任何损失或损害承担责任或义务。

pid_prh_5.7.1_c0_r0

为了玛丽、詹姆斯、伊丽莎白、彼得和小卢卡斯

目 录

简介

问题所在

感觉良好,感觉良好,世界上所有的钱都花在感觉良好上。

-LEVON HELM

这本书是关于快乐的。它也是关于痛苦的。最重要的是,它是关于快乐和痛苦之间的关系,以及对这种关系的理解如何成为美好生活的关键。

为什么?

因为我们已经把世界从一个稀缺的地方转变为一个压倒性的丰富的地方。毒品、食物、新闻、赌博、购物、游戏、发短信、发短讯、上Facebook、上Instagram、上YouTub、上推特……今天高回报刺激的数量、种类和效力的增加是惊人的。智能手机是现代的皮下注射针,为有线的一代人提供24/7的数字多巴胺。如果你还没有遇到你选择的药物,它很快就会来到你附近的网站。

科学家们依靠多巴胺作为一种通用货币来衡量任何经验的成瘾潜力。大脑奖励途径中的多巴胺越多,体验就越容易上瘾。

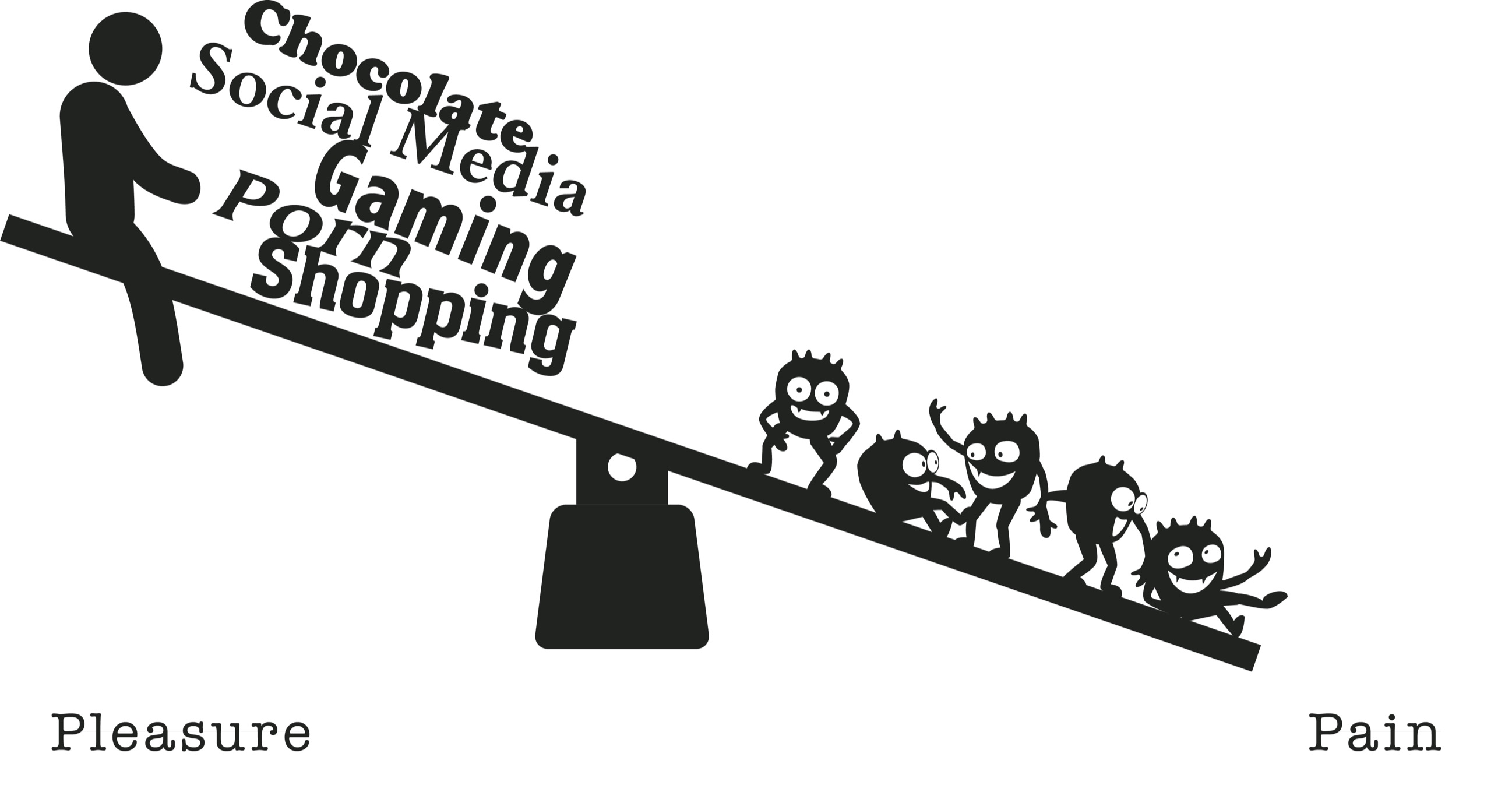

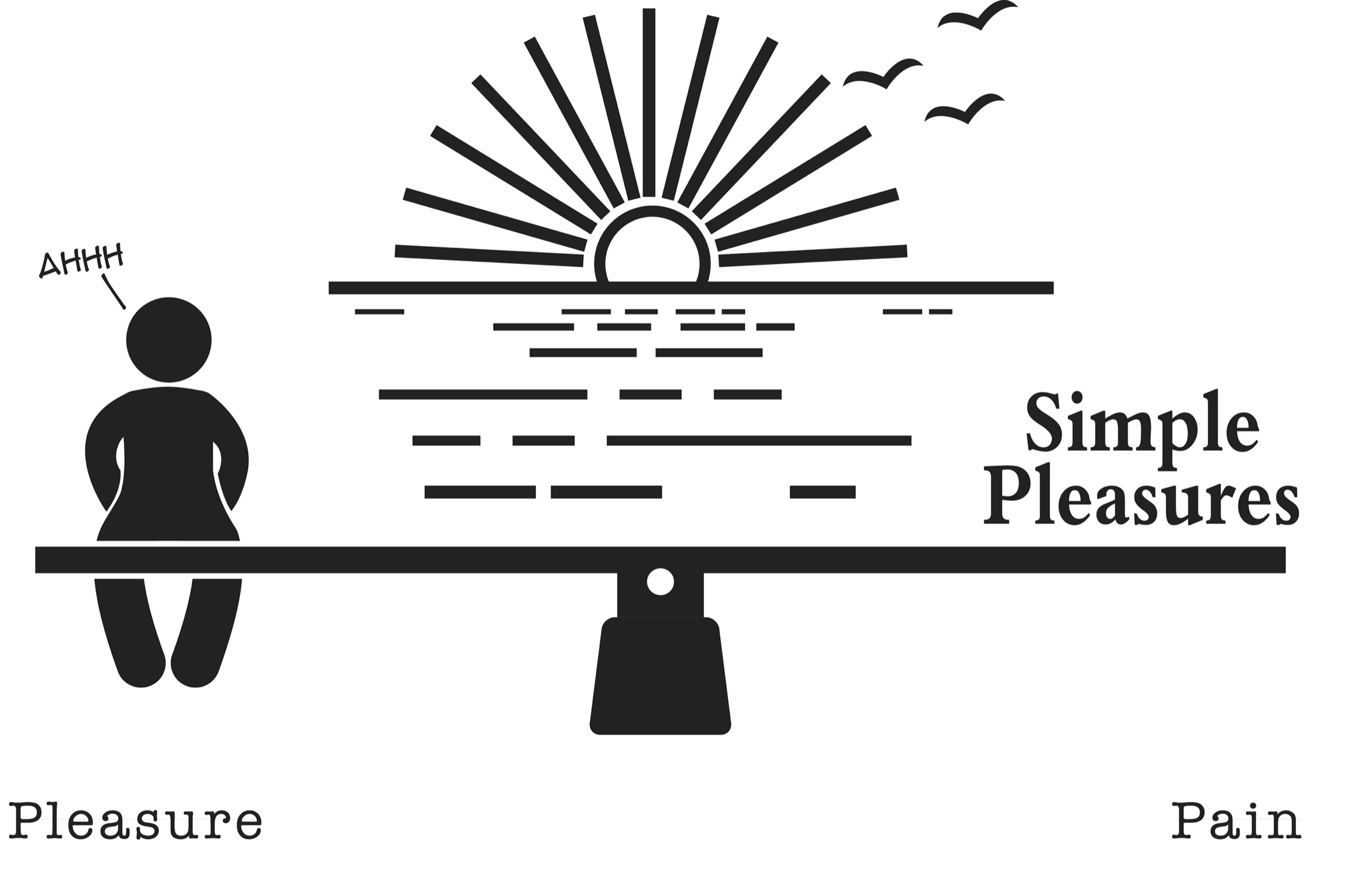

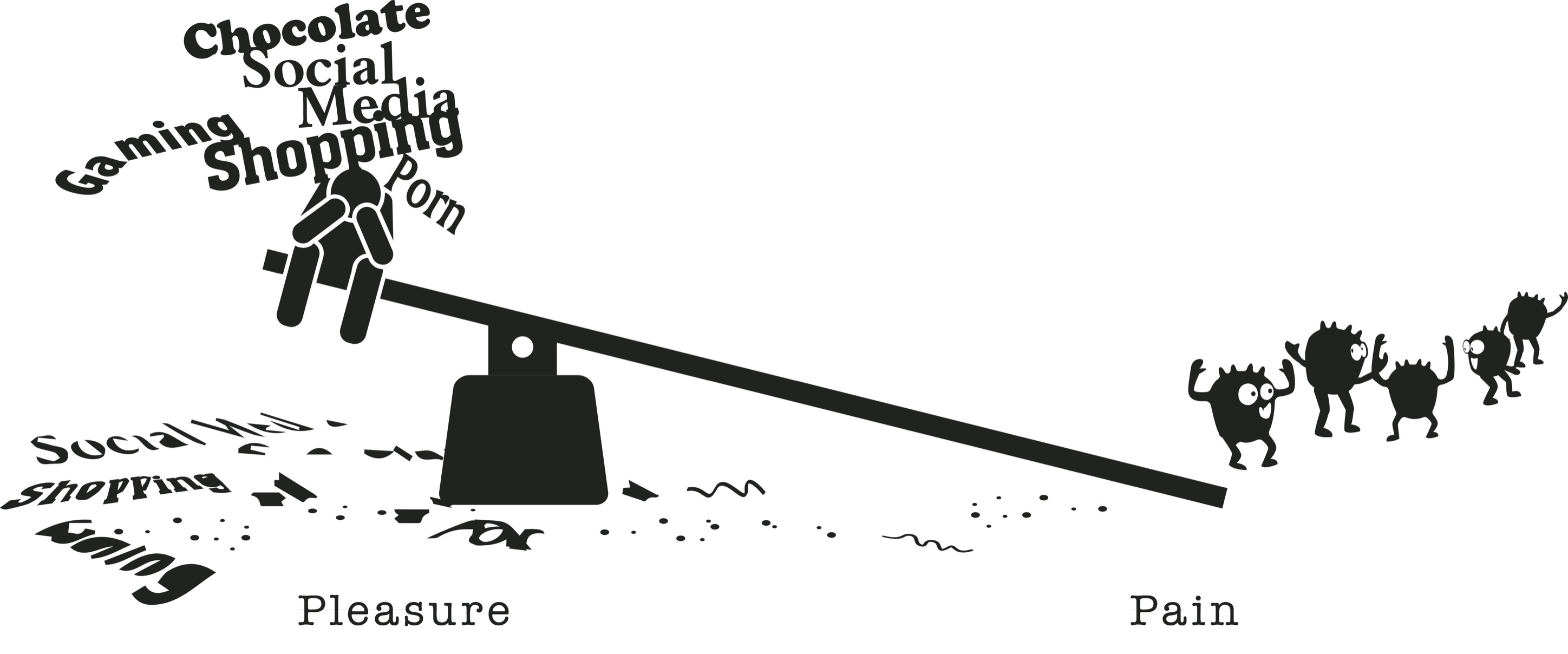

除了多巴胺的发现之外,上个世纪最引人注目的神经科学发现之一是大脑在同一地方处理快乐和痛苦。此外,快乐和痛苦的作用就像天平的两端。

我们都经历过那种渴望吃第二块巧克力的时刻,或者希望一本好书、电影或电子游戏永远持续下去。那一刻的渴望是大脑的快乐天平向痛苦一方倾斜。

本书旨在解读奖励的神经科学,并以此使我们能够在快乐和痛苦之间找到一个更好、更健康的平衡。但仅有神经科学是不够的。我们还需要人类的生活经验。有谁能比那些最容易受到强迫性过度消费影响的人更好地教导我们如何克服强迫性过度消费呢:成瘾者。

这本书是基于我的病人落入毒瘾并重新找到出路的真实故事。他们允许我讲述他们的故事,以便你可以像我一样从他们的智慧中受益。你可能会发现其中一些故事令人震惊,但对我来说,它们只是我们所有人都能做到的事情的极端版本。正如哲学家和神学家肯特-邓宁顿(Kent Dunnington)写道:“有严重毒瘾的人是那些我们忽视的当代先知之一,他们向我们展示了我们的真实身份。”

无论是糖还是购物,窥视还是吸食,社交媒体上的帖子还是*《* *华盛顿邮报》*,我们都在从事一些行为,我们希望我们没有,或者在某种程度上我们后悔。本书为如何在一个消费已成为我们生活中无所不包的动机的世界中管理强迫性过度消费提供了实际解决方案。

从本质上讲,找到平衡的秘诀是将欲望的科学与恢复的智慧相结合。

第一部分

追求的快乐

第一章

我们的自慰机

我去候诊室迎接雅各布。第一印象?很亲切。他六十出头,中等身材,面容柔和但很英俊……老得很好。他穿着标准的硅谷制服:卡其裤和一件休闲的纽扣衬衫。他看起来不显眼。不像是有秘密的人。

当雅各布跟着我穿过短短的迷宫式走廊时,我能感觉到他的焦虑像波浪一样从我背上滚过。我记得我以前走在病人回办公室的路上时也会感到焦虑。我是不是走得太快了?我的臀部摆动了吗?我的屁股看起来好笑吗?

现在看来,那是很久以前的事了。我承认我是一个经历过战火洗礼的人,更加坚毅,可能更加冷漠。当我知道的少,感受的多时,我是一个更好的医生吗?

我们到了我的办公室,我在他身后关上了门。我轻轻地给他提供了两张相同的、等高的、相距两英尺的、有绿色坐垫的、有治疗许可的椅子中的一张。他坐了下来。他的眼睛打量着整个房间。

我的办公室是十乘十四英尺,有两扇窗户,一张装有电脑的桌子,一个摆满书的餐具柜,以及椅子之间的一张矮桌。办公桌、餐具柜和矮桌都是用相匹配的红棕色木材制成的。这张桌子是我以前的系主任递过来的。它的内侧从中间裂开,别人看不到的地方,是对我所做工作的一个恰当的比喻。

桌子上面有十堆独立的纸张,完美地排列着,像一个手风琴。我被告知这给人一种有组织的效率的感觉。

墙上的装饰品是一个大杂烩。必要的文凭,大多没有装裱。太懒了。我在邻居家的垃圾中发现了一幅猫的画,我把它拿去做画框,但为了这只猫而保留。一幅五颜六色的挂毯,上面画着孩子们在佛塔里和周围玩耍,这是我20多岁时在中国教英语时的遗物。挂毯上有咖啡渍,但只有在你知道自己在找什么的情况下才能看到,就像Rorschach。

展示的是各种各样的小玩意,大部分是病人和学生的礼物。有书籍、诗歌、散文、艺术品、明信片、节日卡、信件、漫画。

一位有天赋的艺术家和音乐家的病人给了我一张他拍摄的金门大桥的照片,上面有他手绘的音符。他拍这张照片的时候已经没有自杀倾向了,但这是一张哀伤的照片,全是灰色和黑色。另一个病人,一个年轻漂亮的女人,因为只有她自己看到的皱纹而感到尴尬,无论用多少肉毒杆菌都无法抹去,她给了我一个泥水壶,大到可以容纳十个人。

在我的电脑左边,我保留了一张阿尔布雷希特-丢勒的《*梅伦科利亚1》*的小版画。 在这幅画中,梅伦科利亚化身为一个女人,弯腰坐在长椅上,周围是被忽视的工业和时间的工具:卡尺、天平、沙漏、锤子。她的饥饿的狗,肋骨从它凹陷的框架中突出来,耐心地等待着她唤醒自己,但却徒劳无功。

在我电脑的右边,一个五英寸的粘土天使,用铁丝锻打的翅膀向天空伸展着她的手臂。她的脚下刻着勇气这个词。她是一位正在清理办公室的同事送给我的礼物。一个剩余的天使。我要拿走它。

我很感激这个属于我自己的房间。在这里,我被悬挂在时间之外,存在于一个充满秘密和梦想的世界中。但这个空间也带有悲伤和渴望的色彩。当我的病人离开我的照顾时,职业的界限禁止我与他们联系。

尽管我们的关系在我的办公室里是真实的,但在这个空间之外,它们是不可能存在的。如果我在杂货店看到我的病人,我甚至会犹豫是否要打招呼,以免我宣布自己是一个有自己需求的人。什么,我吃饭?

多年前,当我在接受精神病学住院医师培训时,我第一次在办公室外看到我的心理治疗主管。他从一家商店出来,穿着风衣,戴着印第安纳-琼斯式的联邦帽。他看起来就像刚从J.Peterman目录的封面上走出来。这种经历让人感到震惊。

我与他分享了我生活中的许多私密细节,他像对待病人一样给我提供咨询。我没有想到他是一个戴帽子的人。对我来说,这表明他对个人外表的关注,与我对他的理想化。但最重要的是,这让我意识到我的病人在办公室外看到我可能会感到很不安。

我转向雅各布并开始。“我能帮你什么?”

随着时间的推移,我演化出的其他开端包括。“告诉我你为什么在这里?““今天是什么让你进来的?“甚至是 “从头开始,无论你在哪里”。

雅各布看了看我。“我希望,“他用浓重的东欧口音说,“你会是个男人。”

我知道那时我们会谈论性。

“为什么?“我问道,佯装无知。

“因为对你这个女人来说,听到我的问题可能会很难受。”

“我可以向你保证,我几乎已经听到了所有可以听到的东西。”

“你看,“他跌跌撞撞,羞涩地看着我,“我有性瘾。”

我点了点头,坐到了椅子上。“继续吧……”

每个病人都是一个未打开的包裹,一本未读的小说,一片未开发的土地。一个病人曾经向我描述过攀岩的感觉。当他站在墙上时,什么都不存在,只有无限的岩壁与每个手指和脚趾下一步该放在哪里的有限决定并列。练习心理治疗与攀岩没有什么不同。我让自己沉浸在故事中,讲述和复述,其余的都消失了。

我听过许多关于人类苦难的故事,但雅各布的故事让我震惊。最让我不安的是,它暗示了我们现在生活的世界,以及我们留给孩子的世界。

雅各布直接从童年的记忆开始说起。没有前言。弗洛伊德会感到自豪。

“我在两三岁的时候第一次手淫,“他说。这段记忆对他来说历历在目。我可以从他的脸上看到这一点。

“我在月球上,“他继续说,“但它不是真正的月球。那里有一个像神一样的人……而且我有性经验,我不认识……”

我认为月亮是指像深渊一样的东西,无处不在,同时又无处不在。但是上帝呢?我们不是都在渴望超越自己的东西吗?

作为一个年轻的小学生,雅各布是一个梦想家:纽扣不整齐,手上和袖子上有粉笔,上课时第一个看窗外,一天中最后一个离开教室。在他八岁的时候,他就经常手淫。有时独自一人,有时和他最好的朋友一起。他们还没有学会羞耻。

但在他第一次领圣餐后,他被唤醒了手淫是 “弥天大罪 “的想法。从那时起,他只单独手淫,而且每周五都去拜访他家当地教堂的天主教神父忏悔。

“我手淫,“他透过忏悔室的格子开口低声说。

“多少次?“牧师问。

“每一天。”

暂停一下。“不要再这样做了。”

雅各布停止说话,看着我。我们分享了一个理解的小微笑。如果这样直截了当的告诫能解决问题,我就会失去工作。

男孩雅各布决心服从,做个 “好人”,所以他握紧拳头,不碰自己的地方。但他的决心只持续了两三天。

“他说,“那是我双重生活的开始。

双重生活这个词对我来说就像ST段抬高对心脏病医生来说一样熟悉,第四阶段对肿瘤医生来说是,血红蛋白A1C对内分泌医生来说是。它指的是成瘾者秘密参与毒品、酒精或其他强迫性行为,不为人所知,甚至在某些情况下不为自己所知。

在整个十几岁的时候,雅各布从学校回来,来到阁楼,对着他从教科书上抄下来的希腊女神阿佛洛狄忒的画像手淫,并把它藏在木地板之间。他后来把他的这段生活看成是一段纯真的时光。

十八岁时,他搬到城里和他姐姐一起住,在那里的大学学习物理和工程。他的姐姐一天中大部分时间都在工作,这是他人生中第一次长时间地独自生活。他很孤独。

“所以我决定做一台机器……”

“一台机器?“我问道,坐得更直了一点。

“一个手淫机器。”

我犹豫了一下。“我明白了。它是如何工作的?”

“我把一根金属棒连接到一个唱片机上。另一端我连接到一个开放的金属线圈,我用软布将其包裹起来。“他画了一张图给我看。

“我把布和线圈放在我的阴茎上,“他说,把阴茎的发音当作两个词:笔像书写工具,尼斯像尼斯湖水怪。

我有一种想笑的冲动,但经过片刻的思考,我意识到这种冲动是对其他事情的掩饰:我很害怕。害怕在邀请他向我展示自己之后,我将无法帮助他。

“他说:“当唱片机一圈又一圈地移动时,线圈就会上升和下降。我通过调整唱片机的速度来调整线圈的速度。我有三种不同的速度。通过这种方式,我把自己带到了边缘……很多次,都没有翻过去。我还了解到,同时抽一支烟能把我从边缘拉回来,所以我也用这一招”。

通过这种微观调整的方法,雅各布能够保持几个小时的预高潮状态。“这个,“他说,点点头,“非常容易上瘾。”

雅各布每天用他的机器自慰几个小时。对他来说,这种快乐是无与伦比的。他发誓说他会停止。他把机器藏在高处的壁橱里,或者把它完全拆开,扔掉零件。但一两天后,他又从柜子里或垃圾桶里把零件拉下来,只是为了重新组装,重新开始。

-

也许你对雅各布的自慰机感到厌恶,就像我第一次听说它时一样。也许你认为它是一种极端的变态行为,超出了日常经验,与你和你的生活几乎没有关系。

但是,如果我们这样做,你和我,我们就会错过一个机会,去欣赏我们现在生活方式的一些关键因素。在某种程度上,我们都在与我们自己的手淫机器打交道。

大约40岁时,我对浪漫小说产生了不健康的依恋。暮光之城,一个关于青少年吸血鬼的超自然浪漫小说,是我的入门药物。我对阅读它感到很尴尬,更不愿意承认自己被它迷住了。

暮光之城》击中了爱情故事、惊悚片和幻想之间的甜蜜点,是我在中年转角处的完美逃避。我并不孤单。数以百万计的同龄女性都在阅读和追捧《暮光之城》。我沉浸在书中本身并没有什么不寻常。我一生都是一个读者。不同的是接下来发生的事情。一些我无法根据过去的倾向性或生活环境来解释的事情。

当我读完*《暮光之城》*后,我撕掉了我能拿到的所有吸血鬼浪漫小说,然后转向狼人、仙女、女巫、死灵法师、时间旅行者、占卜师、读心者、喷火者、算命师、宝石工人……你懂的。在某些时候,温顺的爱情故事不再令人满意,所以我寻找越来越多的经典男孩与女孩的幻想的图形和色情的演绎。

我记得我对在附近图书馆的普通小说书架上很容易找到生动的性场景感到震惊。我担心我的孩子能接触到这些书。在中西部长大的我在当地图书馆看到的最种族主义的东西是《上帝,你在吗?这是我,玛格丽特。

事情升级了,在我的技术专家朋友的怂恿下,我买了一个Kindle。不再需要等待从另一个图书馆分馆送来的书,也不再需要把蒸汽书皮藏在医学杂志后面,尤其是当我丈夫和孩子在身边的时候。现在,只要轻扫两下,点击一下,我就能随时随地得到我想要的任何,包括在火车上、飞机上、等待理发的时候。我可以很容易地把凯伦-玛丽-莫宁(Karen Marie Moning)的《黑暗之火》(Darkfever)当作陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》。

简而言之,我成了公式化情色类型小说的连锁读者。一旦我读完一本电子书,我就继续读下一本:用阅读代替社交,用阅读代替烹饪,用阅读代替睡眠,用阅读代替对丈夫和孩子的关注。有一次,我很惭愧地承认,我把我的Kindle带去工作,在病人之间阅读。

我一直在寻找越来越便宜的选择,一直到免费。亚马逊就像任何好的毒贩一样,知道免费样品的价值。偶尔我发现一本真正优质的书,但恰好很便宜;但大多数时候,它们真的很糟糕,依靠破旧的情节装置和毫无生气的人物,充满了错别字和语法错误。但我还是读了它们,因为我越来越多地在寻找一种非常具体的体验。我如何到达那里越来越不重要了。

我想沉浸在那种不断上升的性紧张气氛中,最后在男女主人公勾搭在一起时得到解决。我不再关心句法、风格、场景或人物。我只想得到我的满足,而这些按照公式写成的书,就是为了吸引我。

每一章都在悬念中结束,而各章本身也在向高潮发展。我开始匆匆读完这本书的前半部分,直到进入高潮,读完后也懒得再读其他部分。我现在悲哀地知道,如果你打开任何浪漫小说到大约四分之三的时候,你就可以直接进入主题。

在我开始迷恋爱情的一年左右,我发现自己在一个周末的凌晨2点起床,阅读*《五十*度灰》。我理智地认为这是现代版的*《傲慢与偏见*》,直到我读到 “屁股塞 “那一页时,我突然意识到在凌晨时分阅读虐恋性玩具并不是我想要度过的时间。

广义的成瘾是指尽管某种物质或行为(赌博、游戏、性)对自己和/或他人造成伤害,但仍然持续和强迫性地消费。

发生在我身上的事情与那些有过量毒瘾的人的生活相比是微不足道的,但它说明了我们今天都面临着日益严重的强迫性过度消费问题,即使我们的生活很好。我有一个和蔼可亲的丈夫,伟大的孩子,有意义的工作,自由、自主和相对富裕–没有创伤、社会混乱、贫穷、失业或其他成瘾的风险因素。然而,我却强迫性地越来越多地退缩到一个幻想的世界里。

资本主义的黑暗面

在23岁时,雅各布遇到了他的妻子并结婚。他们一起搬进了她与父母共享的三室一厅的公寓,他把他的机器留在了身后–他希望永远如此。他和他的妻子注册了一个属于他们自己的公寓,但被告知需要等待25年。在他们居住的东欧国家,这在20世纪80年代是很典型的。

他们没有让自己与她的父母生活几十年,而是决定在外面赚取额外的钱,以便早日买下自己的房子。他们开始做电脑生意,从台湾进口机器,加入不断增长的地下经济。

他们的生意兴隆,按照当地的标准,他们很快变得富有。他们获得了一栋房子和一块土地。他们有两个孩子,一个儿子和一个女儿。

当雅各布得到一份在德国当科学家的工作时,他们的上升轨迹似乎得到了保证。他们抓住这个机会向西移动,进一步发展他的事业,并为他们的孩子提供西欧可能提供的所有机会。这次搬迁提供了各种机会,但并非都是好事。

“一旦我们搬到德国,我就发现了色情制品、色情网站、现场表演。我居住的这个城市以这些而闻名,我无法抵制。但我还是忍住了。我管理了10年。我作为一个科学家工作,努力工作,但在1995年,一切都变了。”

“什么变化?“我问,已经猜到了答案。

“互联网。我今年四十二岁,过得还不错,但随着互联网的出现,我的生活开始崩溃了。1999年有一次,我在同一个酒店房间里,我以前可能住过50次。我有一个重要的会议,第二天有重要的谈话。但我整晚都在看A片,而不是准备我的演讲。我在会议上出现,,没有睡觉,没有发言。我做了一个演讲,非常糟糕。我几乎失去了我的工作。“他低头摇了摇头,回忆道。

“在那之后,我开始一个新的仪式,“他说。“每次我进入酒店房间,我都会在浴室镜子、电视、遥控器上贴满便条,上面写着’不要这样做'。我甚至坚持不了一天。”

我感到震惊的是,酒店房间就像后世的斯金纳箱:一张床、一台电视和一个迷你酒吧。什么都不用做,只需按下毒品的杠杆。

他再次低下头,沉默绵延。我给了他时间。

“那是我第一次想到要结束自己的生命。我想世界不会想念我,也许没有我更好。我走到阳台上,往下看。四层楼……那就够了。”

-

对任何药物成瘾的最大风险因素之一是容易获得该药物。当我们更容易得到一种药物时,我们就更有可能去尝试它。在尝试过程中,我们更有可能对它上瘾。

目前,美国阿片类药物的流行是这一事实的一个悲惨和令人信服的例子。1999年至2012年期间,美国的阿片类药物处方(OxyContin、Vicodin、Duragesic fentanyl)翻了两番,再加上这些阿片类药物广泛分布在美国的每个角落,导致阿片类药物成瘾率和相关死亡人数不断上升。

2019年11月1日,公共卫生学校和项目协会(ASPPH)任命的一个特别工作组发布了一份报告,结论是:",强力(高效力以及长效)处方阿片类药物供应的巨大扩张,导致处方阿片类药物依赖性的规模化增长,以及许多人过渡到非法阿片类药物,包括芬太尼及其类似物,随后推动超剂量的指数增长。“该报告还指出,阿片类药物使用障碍 “是由反复接触阿片类药物造成的”。

同样,减少成瘾物质的供应也会减少成瘾和相关伤害的暴露和风险。上个世纪测试和证明这一假设的一个自然实验是禁酒令,从1920年到1933年,美国在全国范围内对酒精饮料的生产、进口、运输和销售实行宪法禁令。

禁酒令导致消费和沉迷于酒精的美国人数量锐减。在这一时期,由于缺乏治疗酒瘾的新药,公众醉酒和与酒精有关的肝病的比率下降了一半。

当然,也有意想不到的后果,如创造了一个由犯罪团伙经营的大型黑市。但是,禁酒令对酒精消费和相关发病率的积极影响普遍没有得到充分认识。

禁酒令带来的饮酒减少效应一直持续到20世纪50年代。在随后的30年里,随着酒精再次变得更容易获得,消费量稳步上升。

在20世纪90年代,美国人饮酒的比例增加了近50%,而高风险饮酒增加了15%。2002年至2013年期间,,可诊断的酒瘾在老年人(六十五岁以上)中增加了50%,在妇女中增加了84%,这两个人口群体以前对这个问题相对免疫。

可以肯定的是,增加接触机会并不是唯一的成瘾风险。如果我们的亲生父母或祖父母有毒瘾,即使我们在毒瘾家庭之外长大,风险也会增加。精神疾病是一个风险因素,尽管两者之间的关系还不清楚:精神疾病是否导致吸毒,吸毒是否导致或掩盖精神疾病,还是介于两者之间?

创伤、社会动荡和贫困导致成瘾风险,因为毒品成为一种应对手段,并导致表观遗传变化–对遗传碱基对以外的DNA链的遗传变化–影响个人和他们的后代的基因表达。

尽管有这些风险因素,获得成瘾物质的机会增加可能是现代人面临的最重要的风险因素。供应创造了需求,因为我们都陷入了强迫性过度使用的漩涡。

我们的多巴胺经济,或历史学家大卫-考特怀特(David Courtwright)所称的 “limbic capitalism”,正在推动这一变化,在转型技术的帮助下,不仅增加了药物的获取,还增加了药物的数量、种类和效力。

例如,1880年发明的卷烟机,使人们有可能从每分钟卷四支香烟到惊人的20,000支。今天,全世界每年销售6.5万亿支香烟,相当于每天消费大约180亿支香烟,估计造成全世界600万人死亡。

1805年,德国人弗里德里希-塞蒂尔纳(Friedrich Sertürner)在当药剂师学徒时发现了止痛药吗啡–一种比其前体鸦片效力高十倍的阿片类生物碱。1853年,苏格兰医生亚历山大-伍德发明了皮下注射器。这两项发明促成了19世纪末医学杂志上数百份关于根治性(医生发起的)吗啡成瘾病例的报告。

为了寻找一种成瘾性较低的阿片类止痛药来替代吗啡,化学家们想出了一种全新的化合物,他们将其命名为 “海洛因”,意为 “英雄",即德语中 “勇敢 “的意思。海洛因的药效是吗啡的两到五倍,并导致了20世纪初的麻醉狂。

今天,羟考酮、氢可酮和氢吗啡酮等强效医药级阿片类药物以各种可以想象的形式出现:药片、注射、贴片、鼻腔喷雾。2014年,一位中年患者走进我的办公室,吮吸着一根鲜红色的芬太尼棒棒糖。芬太尼是一种合成的阿片类药物,比吗啡的效力高50到100倍。

除了阿片类药物,今天许多其他药物也比过去更有效力。电子香烟–时尚、谨慎、无味、可充电的尼古丁输送系统–在较短的时间内,,导致血液中的尼古丁水平比传统香烟更高。它们也有多种口味,旨在吸引青少年。

今天的大麻比20世纪60年代的大麻效力高五到十倍,可用于饼干、蛋糕、布朗尼蛋糕、小熊软糖、蓝莓、“大麻馅饼”、润喉糖、精油、芳香剂、酊剂、茶……不胜枚举。

世界各地的技术人员都在操纵着食物。第一次世界大战之后,,薯片和油炸食品生产线的自动化导致了袋装薯片的诞生。2014年,美国人每人消费了112.1磅马铃薯,其中33.5磅是新鲜马铃薯,其余78.5磅是加工的。我们吃的许多食物中都添加了大量的糖、盐和脂肪,以及数以千计的人工香料,以满足我们现代人的胃口,如法国吐司冰淇淋和泰式番茄椰子浓汤。

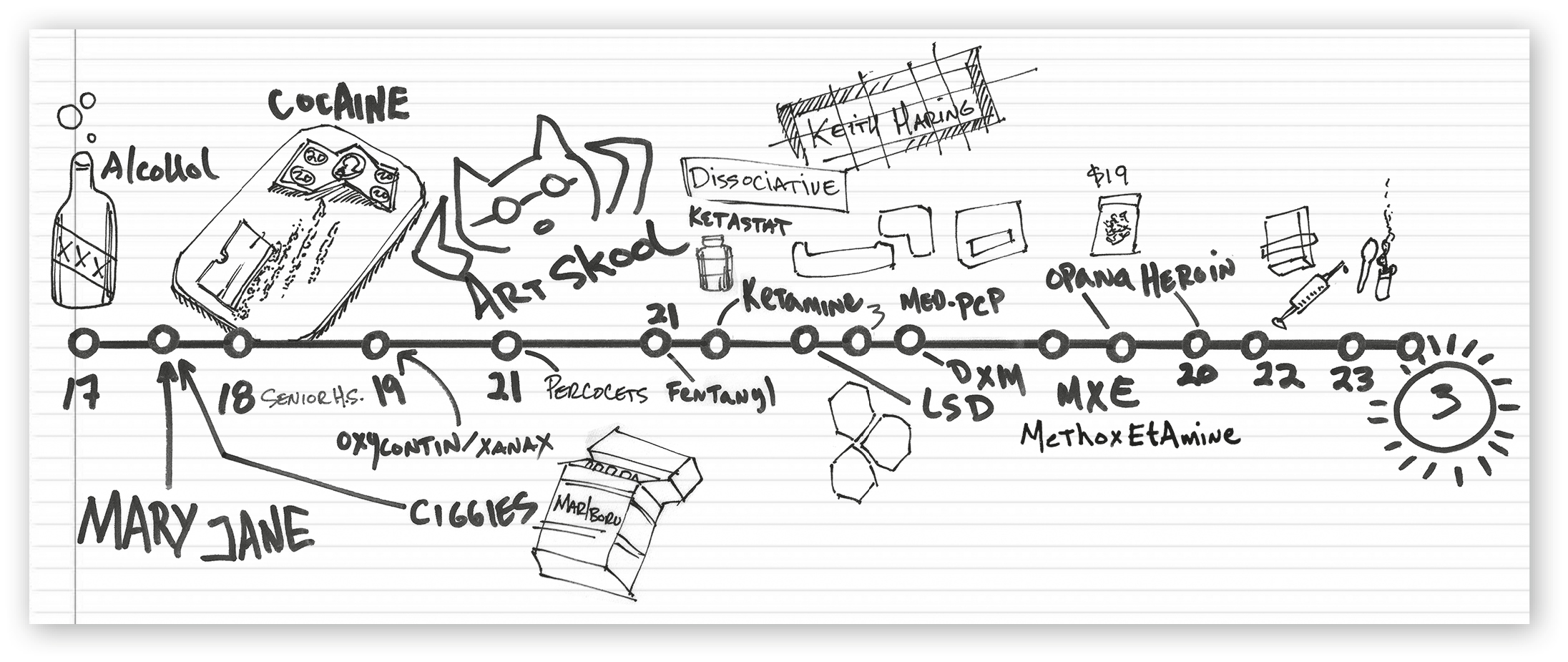

随着药物的获取和药效的增加,多药联用–即同时或近距离使用多种药物–已经成为常态。我的病人马克斯发现,画出他使用药物的时间线比向我解释更容易。

正如你在他的插图中所看到的,他在17岁时开始酗酒、抽烟和吸食大麻(“玛丽珍”)。到18岁时,他开始吸食可卡因。十九岁时,他转而使用奥施康定和赞安诺。二十多岁时,他使用了Percocet、芬太尼、氯胺酮、LSD、PCP、DXM和MXE,最终使用了Opana,一种医药级阿片类药物,使他转向海洛因,在那里他一直呆到三十岁时来见我。在十年多一点的时间里,他总共经历了十四种不同的毒品。

现在的世界提供了完整的数字毒品,这些毒品以前并不存在,或者即使存在,它们现在也存在于数字平台上,其效力和可得性成倍增加。这包括在线色情、赌博和电子游戏,仅举几例。

用药时间表

此外,这项技术本身也让人上瘾,它有闪烁的灯光、音乐声、无底的碗,以及随着不断的参与,承诺会有越来越大的回报。

我自己从相对温顺的吸血鬼爱情小说发展到相当于社会认可的女性色情作品,可以追溯到电子阅读器的出现。

消费行为本身已经成为一种毒品。我的病人Chi是一名越南移民,他迷上了在网上搜索和购买产品的循环。对他来说,高潮是从决定买什么开始的,一直到期待送货上门,并在他打开包裹的那一刻达到高潮。

不幸的是,在他撕掉亚马逊的磁带并看到里面的东西时,这种兴奋并没有持续多少时间。他的房间里堆满了廉价的消费品,并欠下了数万美元的债务。即使如此,他还是无法停止。为了保持这种循环,他不得不订购越来越便宜的商品–钥匙链、杯子、塑料太阳镜,并在到达后立即退回。

互联网和社会传染病

雅各布决定那天不在酒店里结束自己的生命。就在第二周,他的妻子被诊断出患有脑癌。他们回到了自己的家乡,接下来的三年里他一直在照顾她,直到她去世。

2001年,在49岁时,他与高中时的女友重新联系并结婚。

“在我们结婚前我就告诉她我的问题。但也许我在告诉她的时候,会尽量减少。”

雅各布和他的新妻子一起在西雅图买了一套房子。雅各布通勤到硅谷担任科学家的工作。他在硅谷和远离妻子的时间越长,他就越是回到色情和强迫性手淫的旧模式。

“我们在一起的时候,我从来不做色情活动。但当我在硅谷或旅行时,如果她不在我身边,那么我就会做。”

雅各布停顿了一下。接下来的事情对他来说显然是难以启齿的。

“有时候,当我玩电的时候,在我的工作中,我可以,在我的手中感觉到一些东西。我很好奇。我开始想,用电流触摸我的阴茎会是什么感觉。于是我开始在网上研究,我发现有一整个使用电刺激的群体。

“我把电极和电线连接到我的立体声系统。我利用立体声系统的电压尝试交流电流。然后,我不使用简单的电线,而是在盐水中安装由棉花制成的电极。音响的音量越大,电流就越大。在低音量时,我没有感觉。在高音量时,它是痛苦的。在这两者之间,我可以从这种感觉中达到高潮。”

我的眼睛睁得大大的。我忍不住了。

“但这非常危险,“他继续说。“我意识到,如果停电,这可能会导致电涌,然后我就会受伤。人们这样做已经死了。在网上我了解到我可以买一个医疗包,比如……你们怎么称呼它们,那些治疗疼痛的机器……”

“一个TENS装置?”

“是的,一个TENS装置,六百美元,或者我可以花二十美元自己做。我决定自己做。我买了材料。我做了这台机器。它很有效。它工作得很好。“他停顿了一下。“但后来真正的发现是。我可以给它编程。我可以创建自定义的程序,使音乐与感觉同步。”

“什么类型的常规?”

“手淫,口交。你的名字。然后我发现不仅仅是我的套路。我上网下载其他人的程序,并分享我的程序。有些人编写程序,与色情视频同步,这样你就能感受到你正在看的东西……就像虚拟现实。快感,当然来自于感觉,但也来自于建造机器,,期待着它会做什么,实验着改进它的方法,并与他人分享。”

他微笑着,回忆着,就在他的脸落下之前,期待着接下来的事情。仔细观察我,我可以看出他在衡量我是否能接受。我支撑着自己,点头让他继续说下去。

“情况变得更糟。有一些聊天室,你可以在那里观看人们的自慰,现场直播。观看是免费的,但可以选择购买代币。我为好的表现提供代币。我把自己拍下来,放在网上。只有我的私人部位。没有我的其他部分。一开始很兴奋,让陌生人看我。但我也感到内疚,因为观看会给其他人带来想法,他们可能会上瘾。”

-

2018年,我在一名男子的案件中担任医学专家证人,该男子用卡车冲撞两名青少年,导致两人死亡。他是在毒品的影响下驾驶的。作为该诉讼的一部分,我花时间与文斯-杜托(Vince Dutto)侦探交谈,他是加利福尼亚州普雷塞尔县的首席犯罪调查员,该案的审判就发生在那里。

我对他的工作感到好奇,问他在过去20年里看到的任何模式变化。他告诉我一个悲惨的案例,一个六岁的男孩鸡奸了他四岁的弟弟。

“通常情况下,当我们接到这些电话时,“他说,“这是因为孩子接触的某个成年人对他进行了性虐待,然后孩子在另一个孩子身上重演,比如他的小弟弟。但我们做了彻底的调查,没有证据表明这个哥哥受到了虐待。他的父母离异,经常工作,所以孩子们都是自己抚养自己,但没有发生主动的性虐待。

“在这个案件中,最终出现的情况是,哥哥一直在互联网上看动画片,偶然发现了一些日本动漫动画片,其中有各种性行为。这孩子有自己的iPad,没有人监督他的行为,在看了一堆这些动画片后,他决定在他的弟弟身上试试。现在,这种事情,在二十多年的警察工作中,我以前从未见过。”

互联网促进了强迫性的过度消费,不仅提供了更多接触新旧毒品的机会,而且还暗示了我们可能从未想过的行为。视频不只是 “病毒式传播”。它们实际上是有传染性的,因此出现了 “备忘录”。

人类是社会动物。当我们在网上看到别人以某种方式行事时,这些行为似乎是 “正常的”,因为其他人也在这么做。“推特 “是专家学者和总统们都喜欢的社交媒体信息平台的一个恰当的名字。我们就像成群的鸟。我们中的一个人刚举起翅膀飞行,整个鸟群就已经升到空中。

-

雅各布低头看着自己的手。他无法与我对视。

“然后我在这个聊天室里遇到一位女士。她喜欢支配男人。我把她引入电的东西,然后我给她远程控制电的能力:频率、音量、脉冲的结构。她喜欢把我带到边缘,然后让我不要过去。她这样做了十次,其他的人看着,并发表评论。我们发展了友谊,这位女士和我,她从不愿意露面。但我有一次意外地看到了她,她的相机掉了一下。”

“她多大了?“我问道。

“四十多岁的时候,我想……”

我想问她长什么样子,但感觉到我自己的好奇心在这里起作用,而不是他的治疗需要,所以我没有问。

雅各布说:“我妻子发现这一切,她说她要离开我。我答应停止。我在网上告诉我的女性朋友我不干了。我的女性朋友非常生气。我的妻子非常生气。那时我恨我自己。我停了一阵子。也许一个月。但后来我又开始了。只有我和我的机器,没有聊天室。我对我妻子撒谎,但最终她发现了。她的治疗师告诉她要离开我。于是我妻子离开了我。她搬到了我们在西雅图的房子里,现在我是一个人。”

他摇摇头,说:“它从来没有像我想象的那样好。现实总是更少。我告诉自己再也不要了,然后我毁掉了机器,把它扔掉。但在第二天凌晨四点,我又从垃圾桶里把它拿出来,再次建造它。”

雅各布用恳求的目光看着我。“我想停下来。我想。我不想作为一个瘾君子死去。”

我不知道该说什么。我想象他通过互联网把自己的生殖器连接到一个充满陌生人的房间。我感到恐怖、同情和一种模糊的、令人不安的感觉,那可能是我。

-

与雅各布不同的是,我们都有可能把自己挑逗得欲仙欲死。

世界全球死亡人数的70%归因于可改变的行为风险因素,如吸烟、身体不活动和饮食。,全球领先的死亡风险是高血压(13%)、烟草使用(9%)、高血糖(6%)、缺乏体育活动(6%)和肥胖(5%)。2013年,估计有21亿成年人超重,而1980年有8.57亿。现在,除撒哈拉以南非洲和亚洲部分地区外,全世界肥胖的人比体重不足的人多。

全世界的成瘾率都在上升。全球因酒精和非法药物成瘾造成的疾病负担为1.5%,在美国超过5%。这些数据不包括烟草消费。选择的药物因国家而异。美国以非法药物为主,俄罗斯和东欧以酒精成瘾为主。

1990年至2017年期间,全球所有年龄组因吸毒成瘾而死亡的人数都在增加,其中一半以上的死亡发生在50岁以下的人身上。

穷人和受教育程度低的人,特别是生活在富裕国家的人,最容易受到强迫性过度消费问题的影响。他们很容易获得高回报、高效力、高创新的药物,与此同时,他们缺乏,无法获得有意义的工作、安全的住房、高质量的教育、负担得起的医疗保健,以及法律面前的种族和阶级平等。这创造了一个危险的成瘾风险关系。

普林斯顿大学经济学家安妮-凯斯和安格斯-迪顿的研究表明,没有大学学历的美国中年白人比他们的父母、祖父母和曾祖父母死得更早。这个群体的前三大死因是药物过量、与酒精有关的肝病和自杀。凯斯和迪顿将这种现象恰当地称为 “绝望的死亡”。

我们强迫性的过度消费不仅有可能使我们灭亡,也有可能使我们的星球灭亡。,世界的自然资源正在迅速减少。经济学家估计,到2040年,世界的自然资本(土地、森林、渔业、燃料)在高收入国家将比现在减少21%,在较贫穷国家将减少17%。同时,高收入国家的碳排放将增长7%,世界其他地区将增长44%。

我们正在吞噬自己。

第二章

逃避痛苦

我在2018年遇到了大卫。他在身体上并不显眼:白人,中等身材,棕色头发。他身上有一种不确定性,使他看起来比医疗记录中记载的三十五岁要年轻。我发现自己在想,他不会持久。 他将会回到诊所一两次,然后我就再也见不到他了。

但我已经知道我的预言能力是不可靠的。我曾有过这样的病人,我相信我可以帮助他们,但事实证明他们是难缠的,还有一些我认为没有希望的病人,却出人意料地有韧性。因此,现在看到新的病人时,我试着让怀疑的声音安静下来,记住每个人都有康复的机会。

“告诉我什么让你进来,“我说。

大卫的问题始于大学,但更准确地说,是在他走进学生心理健康服务机构的那天。他是纽约州北部的一名20岁的大二学生,在焦虑和学习成绩不佳方面寻求帮助。

他的焦虑在与陌生人或他不熟悉的人交流时被触发。他的脸会发红,他的胸部和背部会发潮,他的思想会变得混乱不堪。他回避必须在别人面前发言的课程。他曾两次从必修的演讲和交流研讨会上退学,最终通过在社区大学学习同等课程来满足要求。

“你在害怕什么?“我问道。

“我害怕失败。我害怕被人知道我不懂。我害怕寻求帮助”。

经过45分钟的预约和不到5分钟的纸笔测试,他被诊断出患有注意力缺陷障碍(ADD)和广泛性焦虑症(GAD)。进行测试的心理学家建议他去看精神科医生,给他开一种抗焦虑的药物,而且,大卫说,“给我的注意力缺陷障碍开一种兴奋剂”。他没有得到心理治疗或其他非药物的行为矫正。

大卫去看精神科医生,医生给他开了Paxil(一种选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,用于治疗抑郁症和焦虑症)和Adderall(一种兴奋剂,用于治疗注意力缺陷症)。

“那么,你的情况如何–我是说药物,"。

“起初,Paxil对焦虑有一点帮助。它减轻了一些最严重的出汗情况,但它并不能治愈。我最后把我的专业从计算机工程改为计算机科学,认为那会有帮助。这需要较少的互动。

“但是,由于我不能够说出我不知道,所以我没有通过考试。然后我又没有通过下一次考试。然后,我放弃了,一个学期后,我的平均成绩没有受到影响。最后,我完全转出了工程学院,这真的很悲哀,因为这是我所喜欢和真正想做的。我成了历史专业。班级比较小,只有20个人,我可以不与人交流。我可以把蓝皮书带回家,自己工作。”

“那Adderall呢?“我问道。

“我每天早上上课前都会先吃十毫克。它帮助我获得深度专注。但回过头来看,我认为我只是有不良的学习习惯。Adderall帮助我弥补了这一点,但它也帮助我拖延了时间。如果有考试而我没有学习,我就会昼夜不停地服用阿德拉,从白天到晚上,为考试做准备。后来,我没有它就无法学习。然后我开始需要更多。”

我想知道他要获得更多的药片有多难。“获得更多的东西很困难吗?”

“并非如此,“他说。“我总是知道什么时候该补药了。我在几天前就给精神病医生打电话。不是很多天,只是一两天,这样他们就不会怀疑了。实际上,我在十天前就用完了,但如果我在几天前打电话,他们就会马上补上。我还了解到,最好是和P.A.,也就是医生的助手谈。他们更有可能在不问太多问题的情况下加药。有时我会编造借口,比如说邮购药店出了问题。但大多数时候,我没有必要这样做。

“听起来那些药丸并没有真正的帮助。”

大卫停顿了一下。“最后,它归结为安慰。吃药比感受痛苦更容易。”

-

2016年,我为斯坦福大学学生心理健康诊所的教职员工做了一次关于毒品和酒精问题的演讲。我已经有几个月没有去过校园的那个地方了。我提前到达,当我在前厅等待与我的联系人见面时,我的注意力被墙上的宣传册吸引了。

一共有四本小册子,每本小册子的标题中都有幸福这个词的一些变化。幸福的习惯》、《睡在幸福的路上》、《幸福触手可及》、《*7天让你更幸福》。*每本小册子里面都有实现幸福的处方。“列出50件使你快乐的事情,““看着镜子中的自己,[并]在你的日记中列出你喜欢自己的事情,“以及 “产生积极的情绪流”。

也许最能说明问题的是:“优化幸福策略的时机和种类。对时间和频率要有预见性。对于善意的行为。自我实验,以确定在一天内做许多好事还是每天做一件事对你来说最有效”。

这些小册子说明了对个人幸福的追求如何成为现代格言,排挤了对 “美好生活 “的其他定义。即使是对他人的善意行为也被视为个人幸福的一种策略。利他主义不再仅仅是一种善的本身,而是成为我们自己 “幸福 “的载体。

二十世纪中期的心理学家和哲学家菲利普-里夫(Philip Rieff)在*《治疗的胜利*》中预见到了这种趋势*。弗洛伊德之后信仰的使用*。“宗教的人生来就是为了被拯救;心理的人生来就是为了被取悦。”

劝告我们追求幸福的信息并不限于心理学领域。现代宗教也提倡自我意识、自我表达和自我实现的神学,认为这是最高的善。

作家和宗教学者罗斯-杜塔特(Ross Douthat)在他的《坏宗教》(Bad Religion)一书中,将我们的新时代 “内在的上帝 “神学描述为 “一种既是世界性的又是安慰性的信仰,承诺提供异国情调的所有乐趣……而没有任何痛苦。…没有任何痛苦…一种神秘的泛神论,在这种信仰中,上帝是一种经验而不是一个人。令人吃惊的是,在 “内在之神 “的文献中,很少有道德方面的劝诫。书中经常呼吁 “同情 “和 “仁慈”,但对面临实际困境的人几乎没有指导。所提供的指导往往是 “如果感觉好,就去做”。”

我的病人凯文,19岁,在2018年被他的父母带去见我。他们的顾虑有以下几点。他不愿意去学校,不能保持工作,也不愿意遵守任何家庭规则。

他的父母和我们其他人一样不完美,但他们在努力帮助他。没有虐待或忽视的证据。问题是他们似乎无法对他施加任何限制。他们担心,如果提出要求,就会 “给他带来压力 “或 “使他受到创伤”。

将儿童视为心理脆弱的人是一个典型的现代概念。在古代,儿童被认为是微型的成年人,从出生起就完全成型。在大多数西方文明中,儿童被认为是天生的邪恶。父母和照顾者的工作是执行极端的纪律,以使他们社会化地生活在这个世界上。使用体罚和恐惧战术来使孩子听话是完全可以接受的。现在不是了。

今天,我看到的许多父母都害怕做或说一些会给他们的孩子留下情感伤痕的事情,从而使他们在以后的生活中遭受情感上的痛苦,甚至是精神疾病。

这种观念可以追溯到弗洛伊德,他在精神分析方面的开创性贡献是,早期的童年经历,即使是那些早已被遗忘或不被意识到的经历,也会造成持久的心理伤害。不幸的是,弗洛伊德关于早期儿童创伤可以影响成人心理病理学的见解已经演变成一种信念,即任何和每一个具有挑战性的经历都为我们提供了心理治疗的准备。

我们为使孩子免受不良心理体验的影响所做的努力不仅体现在家庭中,也体现在学校中。在小学阶段,每个孩子都会得到一些类似于 “每周之星 “的奖项–不是因为任何特定的成就,而是按字母顺序排列。每个孩子都被教导要警惕欺凌者,以免他们成为旁观者,而不是挺身而出者。在大学层面上,教师和学生都在谈论触发器和安全空间。

育儿和教育是以发展心理学和同理心为基础的,这是一种积极的演变。我们应该承认每个人的价值与成就无关,停止学校操场上的身体和情感暴行,以及其他地方,并创造安全的空间来思考、学习和讨论。

但我担心,我们既把童年过度消毒,又把童年过度病理化,把我们的孩子养在相当于软垫牢房的地方,没有办法让他们自己受伤,但也没有办法让他们为世界做好准备。

通过保护我们的孩子远离逆境,我们是否让他们对逆境产生了致命的恐惧?通过用虚假的赞美和缺乏现实世界的后果来增强他们的自尊,我们是否让他们变得更不宽容,更有权利,并且对自己的性格缺陷一无所知?通过屈服于他们的每个欲望,我们是否鼓励了一个新的享乐主义时代?

凯文在我们的一次会议上与我分享了他的人生哲学。我必须承认,我被吓坏了。

“我想做什么就做什么,只要我想。如果我想呆在我的床上,我就呆在我的床上。如果我想玩视频游戏,我就玩视频游戏。如果我想吸食可卡因,我就给毒贩子发短信,他把毒品送来,然后我就吸食可卡因。如果我想做爱,我就上网找人,和他们见面并做爱。”

“你的工作怎么样了,凯文?“我问道。

“不是很好。“有那么一瞬间,他显得很羞愧。

在过去三十年里,我看到越来越多像大卫和凯文这样的病人,他们似乎拥有生活中的一切优势–支持性的家庭、高质量的教育、经济稳定、健康状况良好–但却出现了令人虚弱的焦虑、抑郁和身体疼痛。他们不仅没有发挥出自己的潜力,而且早上几乎无法起床。

-

医学的实践也同样因我们对无痛世界的努力而发生了变化。

在20世纪之前,医生认为某种程度的疼痛是健康的。19世纪的主要外科医生不愿意在手术中采用全身麻醉,因为他们认为疼痛能促进免疫和心血管反应,加快愈合。尽管据我所知,没有证据显示疼痛事实上会加速组织修复,但有新的证据表明,在手术期间服用阿片类药物会减慢修复速度。

十七世纪的著名医生托马斯-西登纳姆对疼痛是这样说的。“我认为每一个……努力都是为了完全制服极端危险的疼痛和炎症……。因为可以肯定的是,四肢的适度疼痛和炎症是大自然为最明智的目的所使用的。”

相比之下,今天的医生被期望消除所有的疼痛,以免他们不能胜任同情心强的治疗者的角色。任何形式的疼痛都被认为是危险的,不仅因为它伤害了人,而且还因为它被认为通过留下永远不会愈合的神经系统伤口来点燃大脑未来的疼痛。

围绕疼痛的范式转变已经转化为,大量开出感觉良好的药片。今天,超过四分之一的美国成年人和超过二十分之一的美国儿童每天都在服用一种精神药物。

,像Paxil、Prozac和Celexa这样的抗抑郁药的使用在世界各国都在上升,其中美国名列榜首。超过十分之一的美国人(每1000人中有110人)服用抗抑郁药,其次是冰岛(106/1000)、澳大利亚(89/1000)、加拿大(86/1000)、丹麦(85/1000)、瑞典(79/1000)和葡萄牙(78/1000)。在25个国家中,韩国排在最后(13/1,000)。

在德国,抗抑郁药的使用在短短四年内增加了46%,同期在西班牙和葡萄牙增加了20%。虽然没有包括中国在内的其他亚洲国家的数据,但我们可以通过观察销售趋势来推断抗抑郁药的使用量在增长。在中国,2011年抗抑郁药的销售额达到26.1亿美元,比前一年增长19.5%。

2006年至2016年,美国的兴奋剂(Adderall,Ritalin)处方增加了一倍,包括5岁以下的儿童。2011年,三分之二被诊断为注意力缺失症的美国儿童被开了兴奋剂。

苯二氮卓类药物(Xanax、Klonopin、Valium)等镇静药物的处方也会成瘾,正在上升,也许是为了弥补我们服用的那些兴奋剂。1996年至2013年期间,在美国,开出苯二氮卓类药物处方的成年人数量增加了67%,从810万人增加到1350万人。

2012年,阿片类药物的处方量足以让每个美国人拥有一瓶药片,而阿片类药物过量导致的美国人死亡人数超过枪支或车祸。

那么,大卫认为他应该用药片来麻痹自己,这有什么奇怪吗?

-

除了逃避痛苦的极端例子,我们已经失去了容忍甚至是轻微形式的不适的能力。我们不断地寻求分散自己的注意力,让自己远离当下,接受娱乐。

正如奥尔德斯-赫胥黎在《重新审视美丽新世界》中所说*,*“一个庞大的大众传播业的发展,主要关注的既不是真实的也不是虚假的,而是不真实的,或多或少完全不相关的……没有考虑到人类对分心的几乎”。

沿着类似的思路,20世纪80年代经典作品《把自己逗死》的作者尼尔-波兹曼写道:“美国人不再相互交谈,而是相互娱乐。他们不交流思想,而是交流图像。他们不是用命题来争论,而是用漂亮的外表、名人和广告来争论”。

我的病人苏菲是来自韩国的斯坦福大学本科生,她来寻求抑郁症和焦虑症的帮助。在我们谈论的许多事情中,她告诉我,她醒着的大部分时间都插在某种设备上。拍照片、看视频、听播客和播放列表。

在与她的会谈中,我建议她试着走到教室,不听任何东西,只是让自己的想法浮现出来。

她既难以置信又害怕地看着我。

“我为什么要那样做?“她张口问道。

“嗯,“我大胆地说,“这是一种熟悉自己的方式。让你的经历展开而不试图控制它或逃避它。所有这些让自己分心的设备可能是导致你抑郁和焦虑的原因。一直躲避自己是很累的。我想知道,以不同的方式体验自己是否可以让你获得新的想法和感受,并帮助你感觉到与自己、与他人和与世界的联系更加紧密。”

她想了一会儿。“但这太无聊了,“她说。

“是的,那是真的,“我说。“无聊不只是无聊。它也可能是令人恐惧的。它迫使我们面对更大的意义和目的问题。但无聊也是一个发现和发明的机会。它为新思想的形成创造了必要的空间,没有它,我们就会无休止地对周围的刺激作出反应,而不是让自己置身于我们的生活经验之中。”

第二周,苏菲尝试不插电步行去上课。

“开始时很难,“她说。“但后来我习惯了它,甚至有点喜欢它。我开始注意到这些树。”

缺乏自理能力还是有精神疾病?

回到大卫身上,用他自己的话说,他在 “全天候服用阿德拉”。2005年大学毕业后,他搬回父母家住。他想过要上法学院,参加了LSAT考试,甚至考得还不错,但当要申请时,他觉得不喜欢了。

“我主要是坐在沙发上,积累了大量的愤怒和怨恨:对自己,对世界。”

“你在为什么生气?”

“我觉得我浪费了我的本科教育。我没有研究我真正想研究的东西。我的女朋友还在学校……做得很好,获得了硕士学位。我却在家里沉湎于无所事事。”

大卫的女友毕业后,在帕洛阿尔托找到了一份工作。他跟着她去了那里,在2008年他们结婚了。大卫在一家技术创业公司找到了一份工作,在那里他与年轻、聪明的工程师交流,他们对自己的时间都很慷慨。

他重新投入到编码工作中,并学习了所有他在大学里想学习的东西,但在满是学生的房间里却不敢追求。他被提升为软件开发人员,每天工作15个小时,在业余时间每周跑30英里。

“但为了实现这一切,“他说,“我正在服用更多的Adderall,不仅仅是在早上,而是在整个白天。我在早上醒来,服用Adderall。回到家,吃晚饭,服用更多Adderall。吃药成了我的新常态。我还喝了大量的咖啡因。然后我到了晚上,我需要睡觉,我就想,*好吧,我现在该怎么做?*于是我又去找心理医生,说服她给我开安眠药。我假装不知道安眠药是什么,但我妈妈已经服用安眠药很长时间了,还有几个叔叔也服用过。我还说服她在演讲前给我开了有限的安眠药,用于治疗焦虑症。从2008年到2018年,我每天服用多达30毫克的阿德拉,每天服用50毫克的安眠药,每天服用3到6毫克的阿替凡。我想,我有焦虑症和多动症,我需要这些来发挥作用。”

大卫将疲劳和注意力不集中归因于精神疾病,而不是睡眠不足和过度刺激,他用这种逻辑来证明继续使用药片的合理性。多年来,我在许多病人身上看到了类似的悖论。他们使用药物,不管是处方药还是其他药物,来弥补基本的自我保健的不足,然后把费用归结为精神疾病,从而有必要使用更多的药物。因此,毒药变成了维生素。

“你在服用你的A类维生素。阿德拉、安眠药和安定剂,“我开玩笑说。

他笑了笑。“我想你可以这么说。”

“你的妻子或其他人知道你发生了什么事吗?”

“不,没有人知道。我的妻子也不知道。有时,当我的安眠药用完时,我会喝酒,或者当我服用过多的阿德拉时,我会生气并对她大吼。但除此之外,我隐藏得很好。”

“那么后来发生了什么?”

“我已经厌倦了它。厌倦了日日夜夜服用兴奋剂和镇静剂。我开始考虑结束我的生命。我想我可以过得更好,其他人也可以过得更好。但是我的妻子怀孕了,所以我知道我需要做出改变。我告诉她我需要帮助。我让她带我去医院。”

“她有什么反应?”

“她把我带到急诊室,当一切都出来时,她很震惊。”

“是什么让她感到震惊?”

“那些药丸。我所服用的所有药丸。我的大量藏品。还有我藏了多少。”

David被送入精神病住院病房,并被诊断为兴奋剂和镇静剂成瘾。他一直呆在医院里,直到他完成对Adderall、Ambien和Ativan的戒断,并直到他不再有自杀倾向。这花了两个星期。他出院后回到了他怀孕的妻子身边。

-

我们都在逃避痛苦。我们中的一些人吃药。我们中的一些人在沙发上冲浪,同时狂热地观看Netflix。我们中的一些人阅读浪漫小说。我们几乎会做任何事情来分散自己的注意力。然而,所有这些试图使自己与疼痛绝缘的做法似乎只是使我们的疼痛变得更糟。

根据《世界幸福报告》,该报告根据156个国家的公民认为自己的幸福程度进行排名,生活在美国的人报告说,2018年的幸福感不如2008年的时候。其他在财富、社会支持和预期寿命方面有类似衡量标准的国家,其自我报告的幸福指数也有类似的下降,包括比利时、加拿大、丹麦、法国、日本、新西兰和意大利。

研究人员采访了26个国家的近15万人,以确定普遍性焦虑症的发病率,该症被定义为过度和无法控制的担忧,对他们的生活产生不利影响。他们发现,较富裕国家的焦虑症发病率高于贫穷国家。作者写道:“这种障碍在高收入国家的流行程度和损害程度明显高于中低收入国家”。

1990年至2017年期间,全世界抑郁症的新病例数量增加了50%。新病例增加最多的是社会人口指数(收入)最高的地区,特别是北美洲。

身体疼痛也在增加。在我的职业生涯中,我看到了更多的病人,包括原本健康的年轻人,尽管没有任何可识别的疾病或组织损伤,却出现了全身疼痛。无法解释的身体疼痛综合征的数量和类型也在增加:复杂区域疼痛综合征、纤维肌痛、间质性膀胱炎、肌筋膜疼痛综合征、盆腔疼痛综合征,等等。

当研究人员向全世界30个国家的人提出以下问题时–“在过去的四个星期里,你多久会有身体上的疼痛或痛苦?从未;很少;有时;经常;或非常经常?“他们发现,美国人报告的疼痛比任何其他国家都多。

34%的美国人说他们 “经常 “或 “非常经常 “感到疼痛,而生活在中国的人有19%,生活在日本的人有18%,生活在瑞士的人有13%,而生活在南非的人有11%。

问题是:为什么在一个前所未有的财富、自由、技术进步和医学发展的时代,我们似乎比以往任何时候都更不快乐,更痛苦?

我们都如此悲惨的原因可能是因为我们如此努力地工作以避免悲惨。

第三章

快乐与痛苦的平衡

在过去的五十到一百年里,神经科学的进步,包括生物化学的进步、新的成像技术和计算生物学的出现,揭示了基本奖励过程。通过更好地了解支配疼痛和快乐的机制,我们可以获得新的见解,了解为什么和如何过多的快乐会导致疼痛。

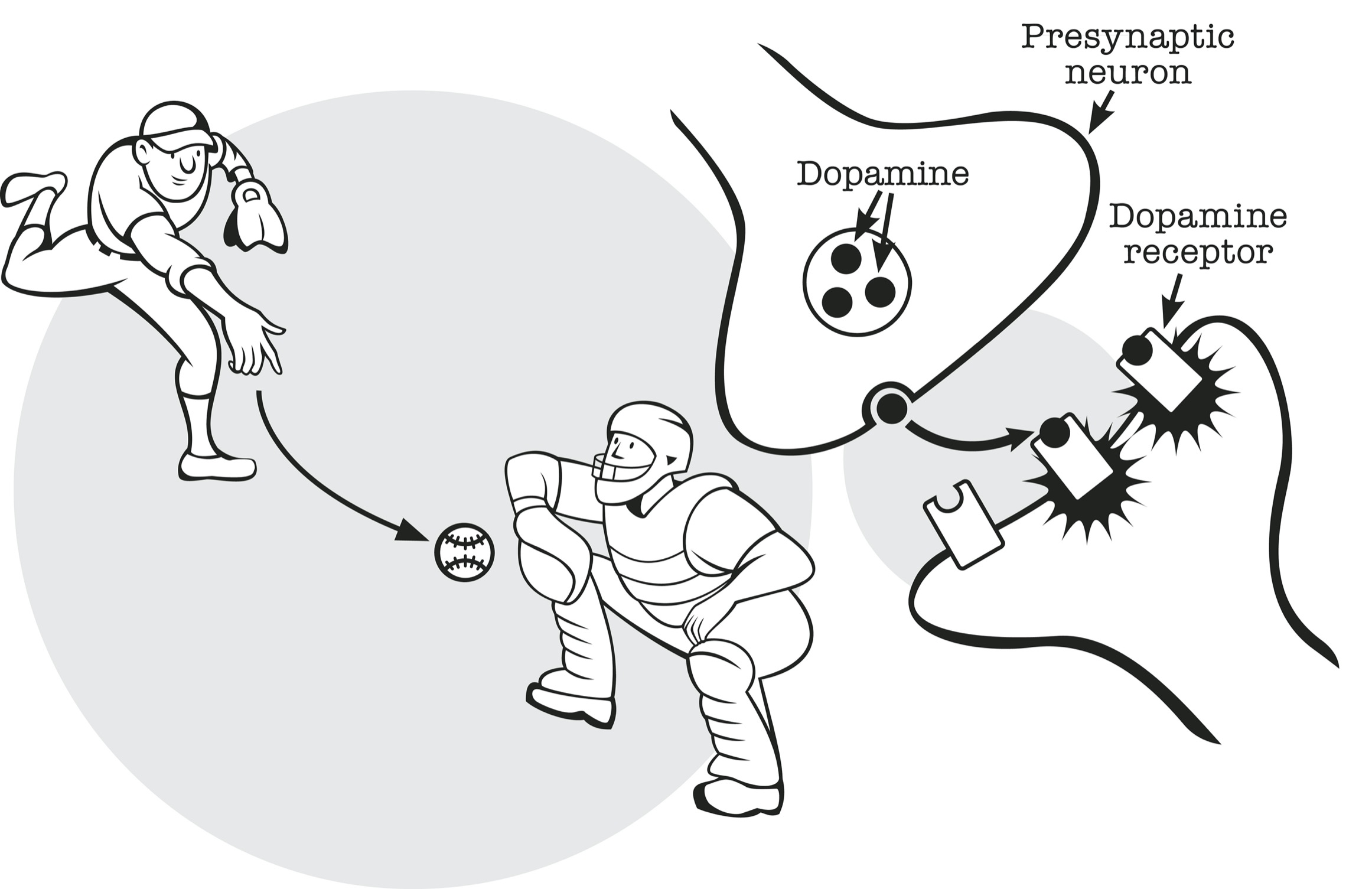

多巴胺

大脑的主要功能细胞被称为神经元。它们通过电信号和神经递质在突触处相互交流。

神经递质就像棒球。投手是突触前的神经元。捕手是突触后的神经元。投手和捕手之间的空间是突触裂隙。就像在投手和捕手之间投球一样,神经递质在神经元之间架起了桥梁:化学信使调节着大脑中的电信号。有许多重要的神经递质,但让我们把重点放在多巴胺上。

神经递质

1957年,两位独立工作的科学家首次发现多巴胺是人脑中的一种神经递质。阿维德-卡尔松和他在瑞典隆德的团队,以及位于伦敦郊外的Kathleen Montagu。卡尔松后来获得了诺贝尔生理学或医学奖。

多巴胺并不是参与奖励处理的唯一神经递质,但大多数神经科学家都认为它是最重要的神经递质之一。多巴胺在获得奖赏的动机中发挥的作用可能比奖赏的快乐本身更大。渴望多于喜欢。无法制造多巴胺的基因工程小鼠不会寻找食物,即使食物放在离它们嘴边几英寸的地方也会饿死。然而,如果食物被直接放进它们的嘴里,它们会咀嚼并吃下食物,而且似乎很享受。

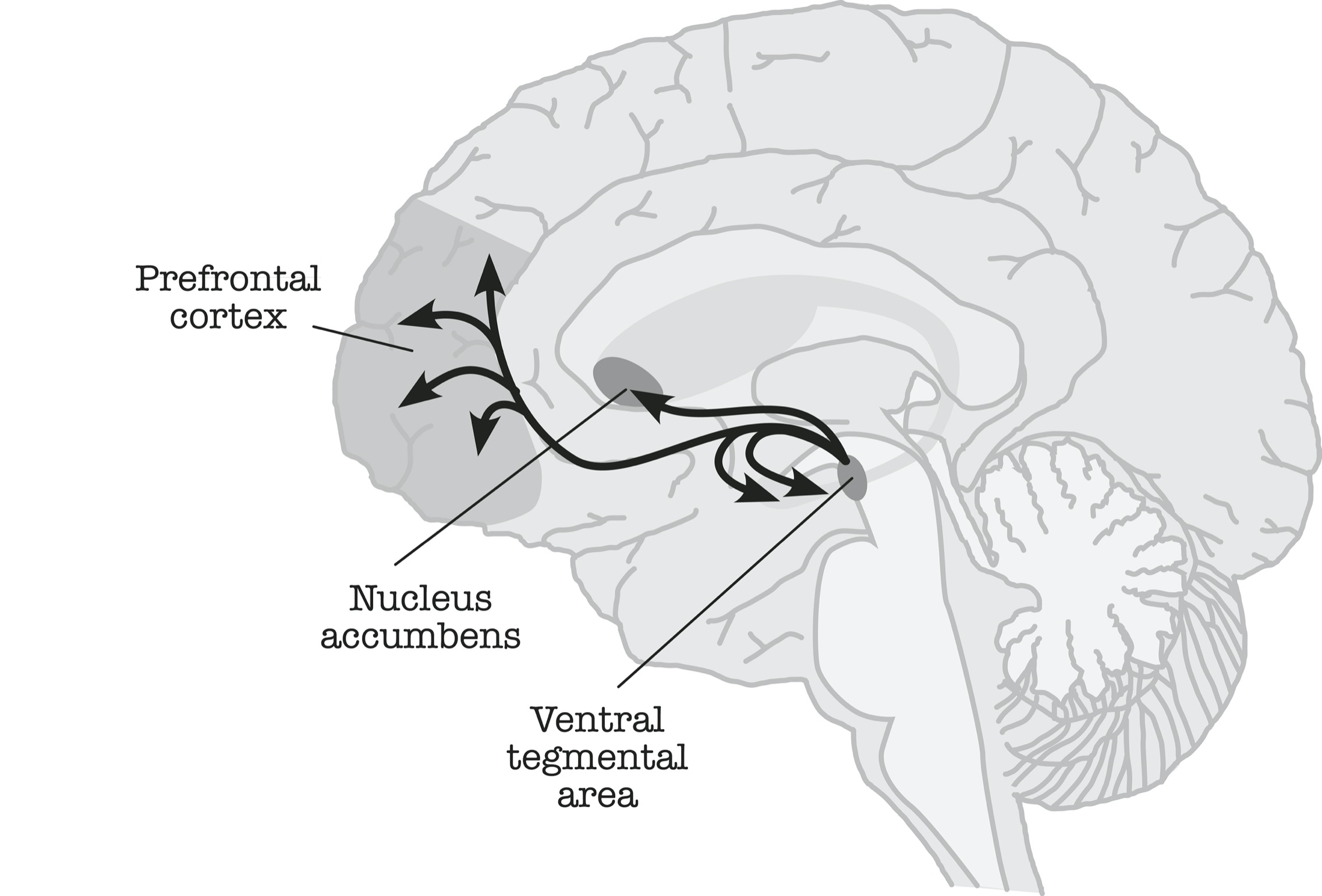

尽管有关于动机和快乐之间差异的争论,多巴胺被用来衡量任何行为或药物的成瘾潜力。一种药物在大脑奖励通路(连接腹侧被盖区、阿肯色核和前额叶皮层的脑回路)中释放的多巴胺越多,释放多巴胺的速度越快,这种药物就越容易上瘾。

大脑中的多巴胺奖励途径

这并不是说高多巴胺物质真的含有多巴胺。相反,它们会在我们大脑的奖励途径中触发多巴胺的释放。

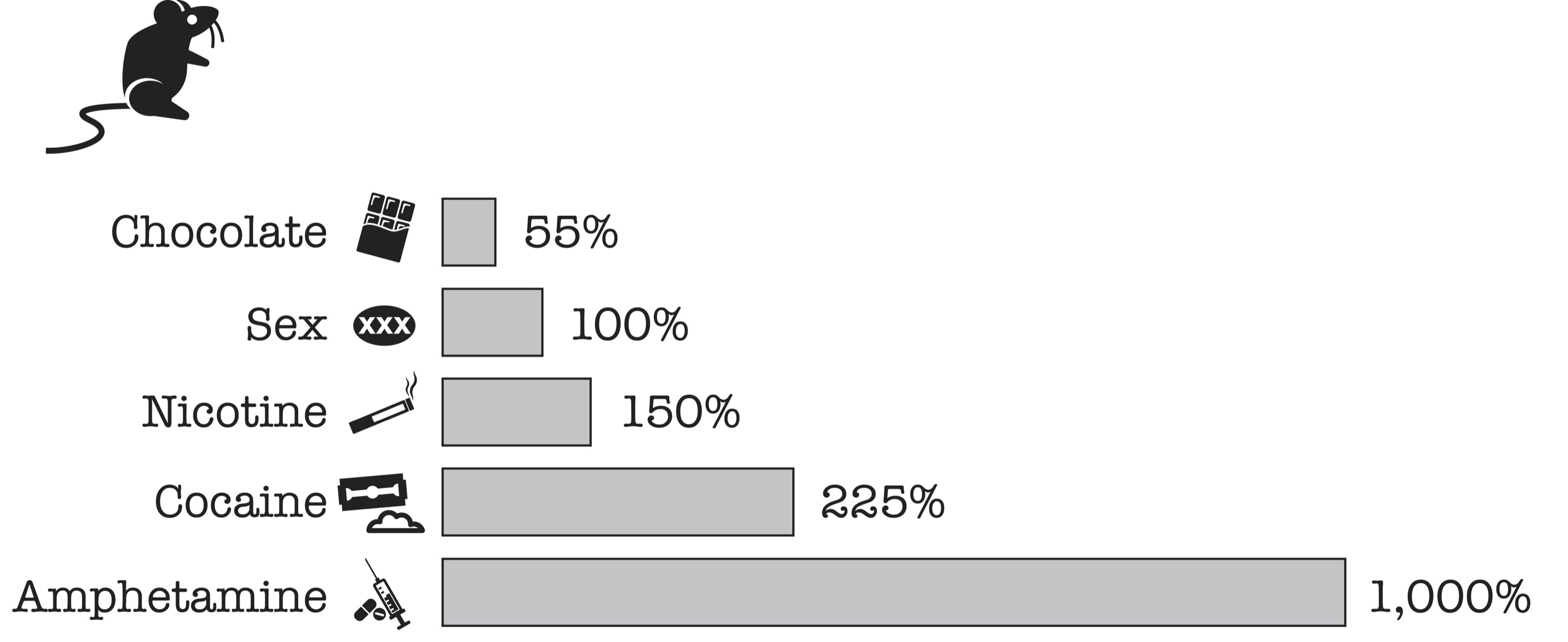

对于盒子里的老鼠来说,巧克力会使大脑中多巴胺的基础输出量增加55%,性行为增加100%,尼古丁增加150%,而可卡因增加225%。安非他明是街头毒品 “speed”、“ice “和 “shabu “的活性成分,也是用于治疗注意力缺失症的药物如Adderall的活性成分,它能使多巴胺的释放增加1000%。据此计算,吸食一次冰毒相当于十次高潮。

奖励和多巴胺释放

快乐和痛苦是共存的

除了发现多巴胺之外,神经科学家还确定,快乐和疼痛在重叠的脑区中被处理,并通过一个对手处理机制发挥作用。另一种说法是,快乐和痛苦的工作方式就像一种平衡。

想象一下,我们的大脑包含一个天平–在中心有一个支点的天平。当天平上没有任何东西的时候,它与地面是平的。当我们体验到快乐时,多巴胺就会在我们的奖励途径中释放,天平就会向快乐的一方倾斜。我们的天平倾斜得越多,倾斜得越快,我们感到的快乐就越多。

但这里是关于平衡的重要事情。它希望保持水平,也就是说,处于平衡状态。它不希望长时间向某一方倾斜,也不希望长时间向另一方倾斜。因此,每当天平向快乐倾斜时,强大的自我调节机制就会启动,使其再次保持水平。这些自我调节机制不需要有意识的思考或意志的行动。它们只是发生了,就像一个反射。

我倾向于把这种自我调节系统想象成小精灵,在天平的痛苦一侧跳动,以抵消快乐一侧的重量。小精灵代表了平衡的工作:任何生物系统都有保持生理平衡的趋势。

一旦平衡被拉平,它就会一直走下去,向痛苦的一方倾斜等量和相反的量。

在20世纪70年代,社会科学家理查德-所罗门和约翰-科比把快乐和痛苦之间的这种相互关系称为对手过程理论:“任何长期或反复,偏离享乐或情感的中立性……都有代价”。这种代价是一种 “事后反应”,与刺激物的价值相反。或者正如老话所说,上有政策,下有对策。

事实证明,人体的许多生理过程都受类似的自我调节系统的支配。例如,约翰-沃尔夫冈-冯-歌德、埃瓦尔德-赫林和其他人已经证明了颜色感知是如何被一个对手过程系统所支配的。持续地仔细观察一种颜色,会自发地在观察者的眼中产生一种 “对立 “颜色的图像。盯着白色背景下的绿色图像看一段时间,然后把目光移到空白的白纸上,你就会看到你的大脑是如何产生一个红色的残影。对绿色的感知相继让位于对红色的感知。当绿色被打开时,红色就不能被打开,反之亦然。

耐受性(神经适应性)

我们都经历过在快乐之后的渴望。无论是伸手去拿第二块土豆片,还是点击链接去玩另一轮电子游戏,我们都很自然地想要重新创造那些美好的感觉,或者试图不让它们消逝。简单的解决办法是继续吃,或玩,或看,或读。但这有一个问题。

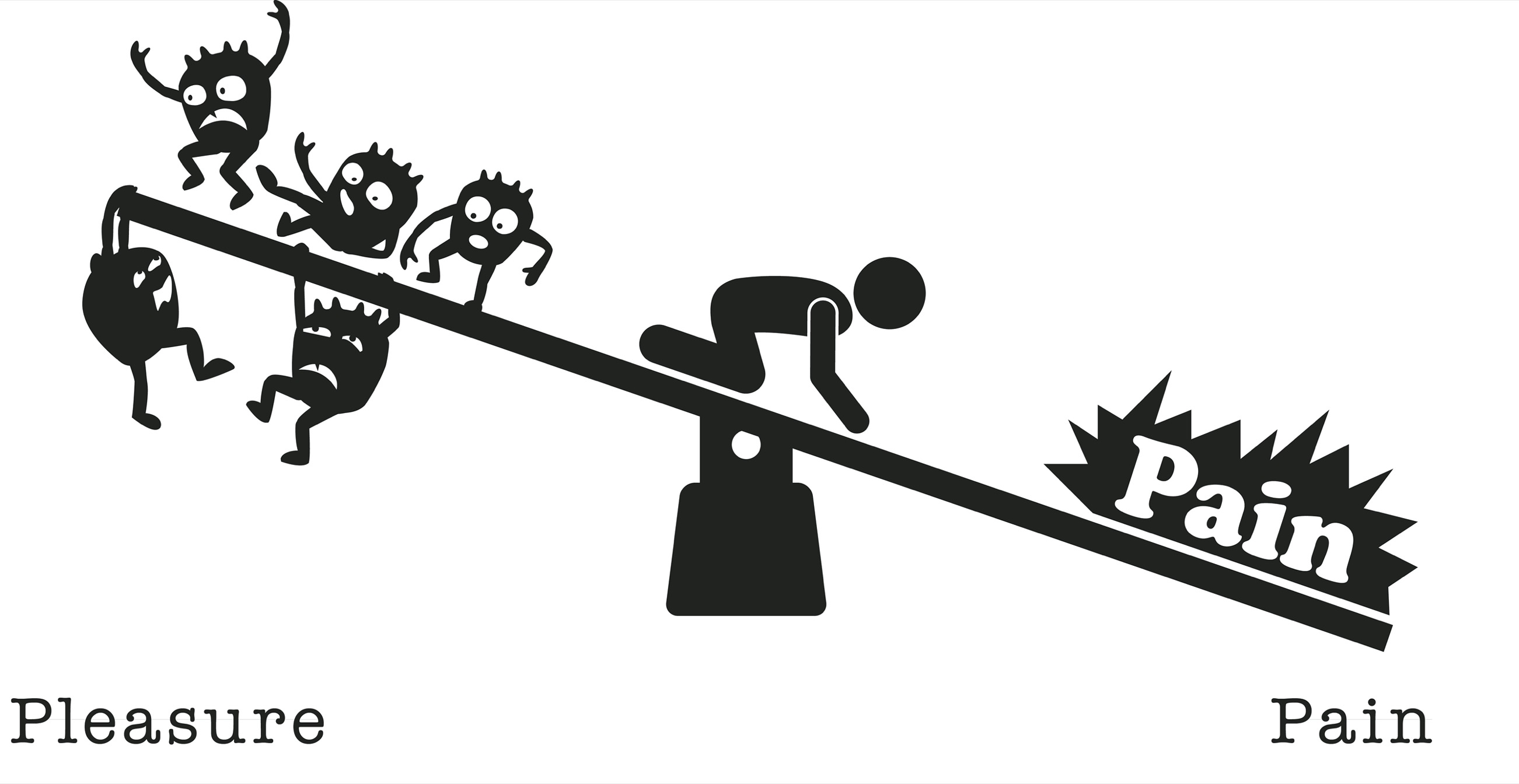

随着反复接触相同或类似的快乐刺激,最初对快乐一方的偏离会越来越弱,越来越短,而对痛苦一方的事后反应会越来越强,越来越长,这个过程科学家称之为神经适应。也就是说,随着重复,我们的小精灵变得更大、更快、更多,我们需要更多我们选择的药物来获得同样的效果。

需要更多的物质来感受快感,或者在一定剂量下体验到更少的快感,这被称为耐受性。耐受性是成瘾发展中的一个重要因素。

对我来说,第二次阅读《暮光之城》传奇是很愉快的,但没有第一次那么愉快。当我第四次读它时(是的,我读了整部传奇四次),我的乐趣明显减少了。重读的时候,从来没有达到第一轮的效果。此外,每一次阅读,我都对它的后果有更深的不满意感,并有更强烈的愿望来恢复我第一次阅读时的感觉。随着我对*《暮光之城》*的 “宽容”,我被迫去寻找同一种药物的更新、更有力的形式,以试图重新获得早期的感觉。

随着长期、大量地使用毒品,快乐-痛苦的平衡最终会偏向痛苦一方。我们的享乐(快乐)设定点改变了,因为我们体验快乐的能力下降了,而我们对痛苦的脆弱性上升了。你可以把这看作是小精灵们在天平的疼痛一侧安营扎寨,拖着充气床垫和便携式烧烤架。

我在21世纪初开始敏锐地意识到高多巴胺成瘾物质对大脑奖赏通路的这种影响,当时我开始看到越来越多的病人因慢性疼痛来诊所接受大剂量、长期的阿片类药物治疗(想想奥施康定、维柯丁、吗啡、芬太尼)。尽管他们长期服用大剂量阿片类药物,但随着时间的推移,他们的疼痛只会越来越严重。为什么?因为接触阿片类药物导致他们的大脑将其快乐-痛苦的平衡重置到痛苦的一边。现在他们原来的疼痛更严重了,而且他们身体的某些部位出现了新的疼痛,而这些部位以前是没有疼痛的。

这种现象被广泛观察到并被动物研究所验证,被称为阿片类药物诱导的痛觉减退症。痛觉,来自希腊语algesis,意思是对疼痛的敏感性。更重要的是,,当这些病人逐渐停止使用阿片类药物时,他们中的许多人经历了疼痛的改善。

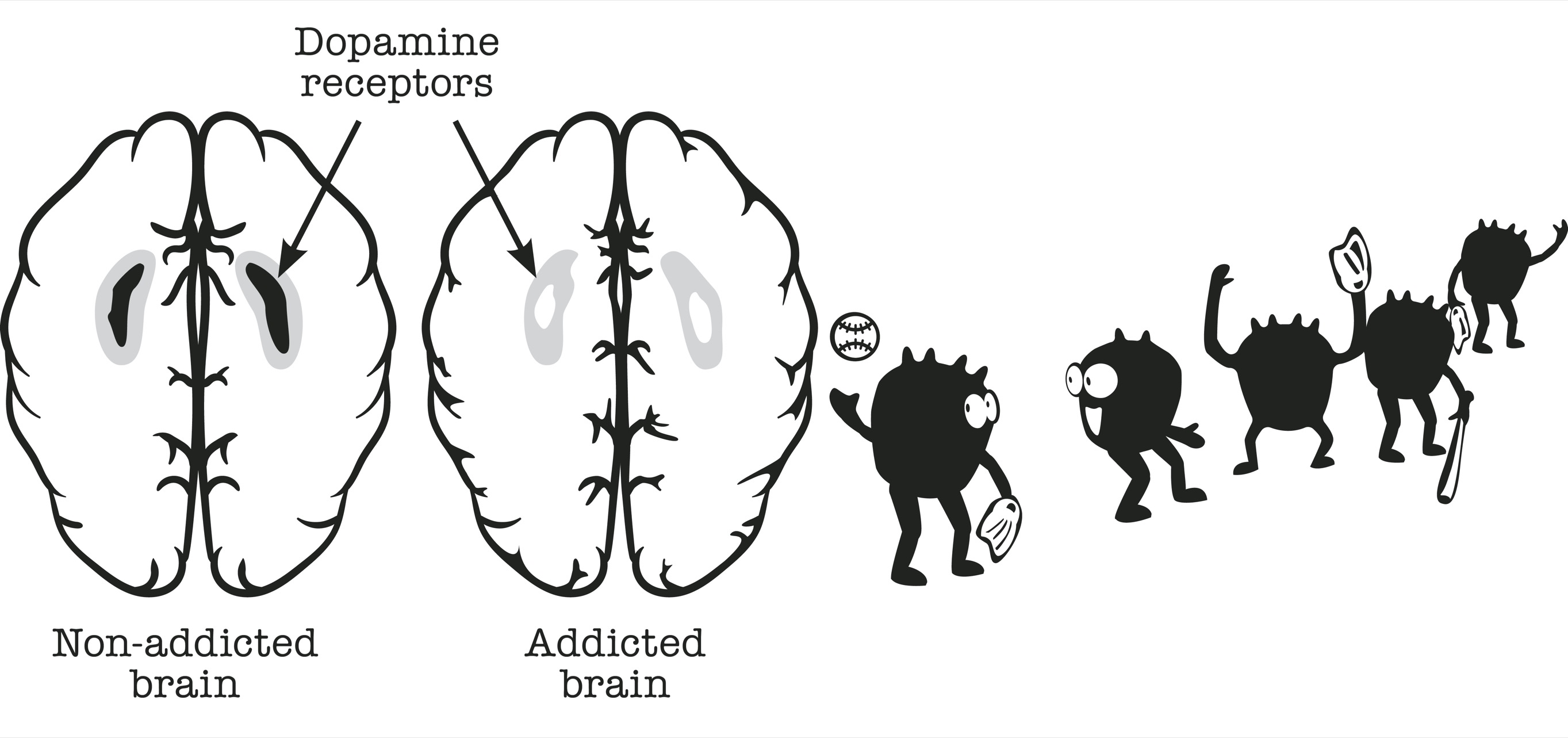

神经科学家诺拉-沃尔科(Nora Volkow)及其同事的研究表明,大量、长期消费高多巴胺物质最终会导致多巴胺缺乏的状态。

沃尔科研究了健康对照组与对各种药物成瘾的人在停止使用两周后大脑中的多巴胺传输情况。大脑图像令人震惊。在健康对照组的大脑图片中,大脑中与奖励和动机有关的肾豆形区域亮起了鲜红色的灯光,表明多巴胺神经递质的活动水平很高。在两周前停止使用的成瘾者的图片中,大脑中同样的肾豆形区域几乎没有红色,表明很少或没有多巴胺传输。

正如沃尔科博士和她的同事写道:“药物滥用者中DAD2 受体的减少,再加上DA释放的减少,将导致奖励电路对自然奖励刺激的敏感性下降”。一旦发生这种情况,没有什么感觉是好的了。

换句话说,多巴胺团队的球员带着他们的球和他们的手套回家了。

成瘾对多巴胺受体的影响

在我强迫性地阅读爱情小说的大约两年时间里,我最终到达了一个地方,我找不到一本我喜欢的书。仿佛我已经烧毁了我的小说阅读快乐中心,没有一本书能使它恢复。

矛盾的是,享乐主义,即为了追求快乐而追求快乐,会导致失语症,也就是无法享受任何形式的快乐。阅读一直是我快乐和逃避的主要来源,所以当它停止工作时,我感到震惊和悲痛。即便如此,也很难放弃。

我的成瘾病人描述了他们如何到达一个点,即他们的药物不再对他们起作用。他们不再有任何兴奋感。然而,如果他们不服药,他们就会感到很痛苦。戒断任何成瘾物质的普遍症状是焦虑、易怒、失眠和精神障碍。

快乐与痛苦的平衡向痛苦的一方倾斜是促使人们在持续戒断后复发的原因。当我们的天平向痛苦一方倾斜时,我们就会渴望得到药物,以感觉到正常(平衡)。

神经科学家乔治-库伯(George Koob)将这种现象称为 “dysphoria driven relapse”,在这种情况下,重新使用毒品的动机不是为了寻求快乐,而是为了减轻长期戒断带来的身体和心理上的痛苦。

这里有一个好消息。如果我们等待的时间足够长,我们的大脑(通常)会重新适应没有药物的情况,我们会重新建立我们的基线平衡:一个水平平衡。一旦我们的平衡达到水平,我们就能再次在日常的、简单的奖励中获得快乐。去散步。看着太阳升起。与朋友一起享受美食。

人、地、物

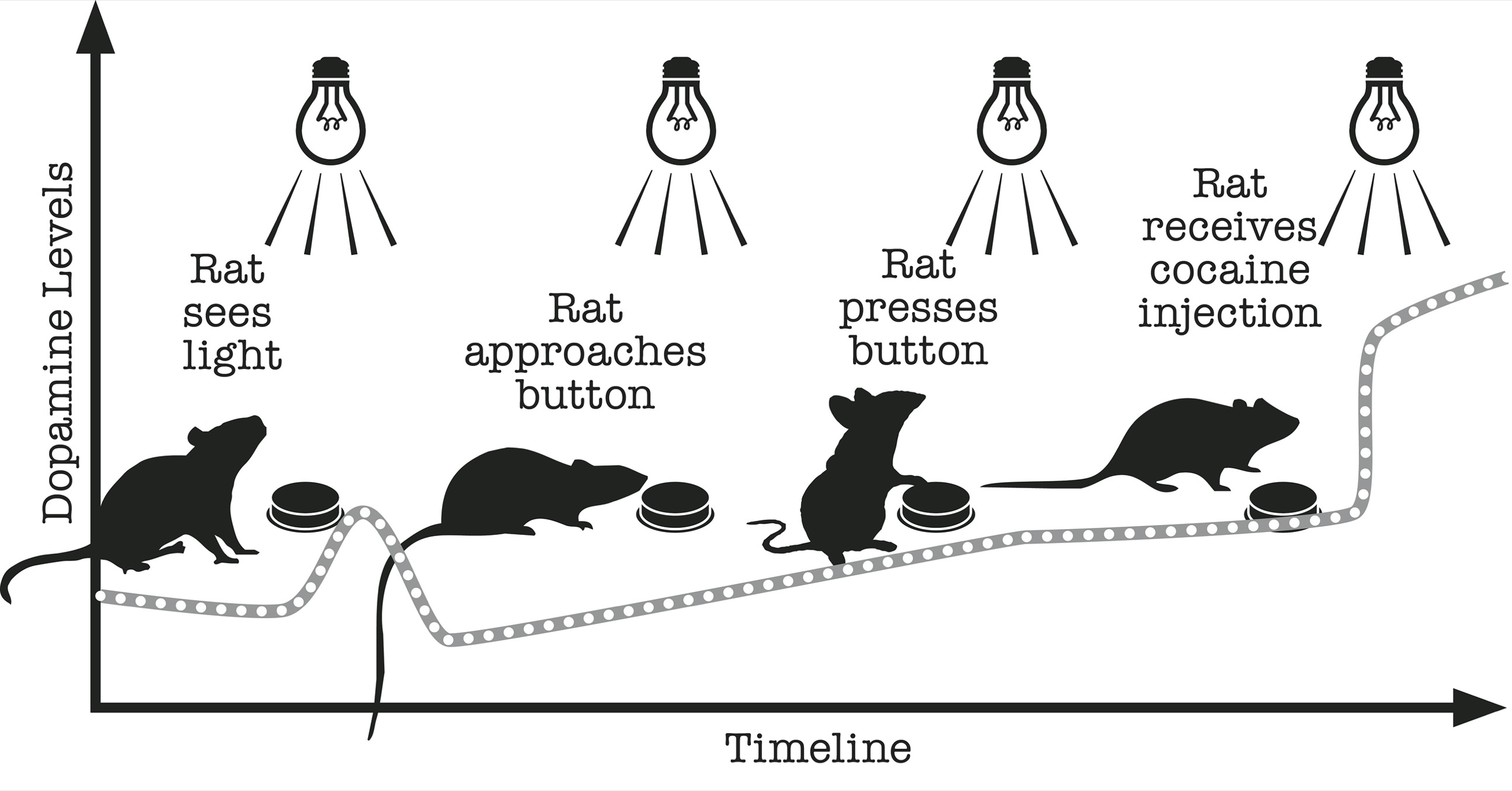

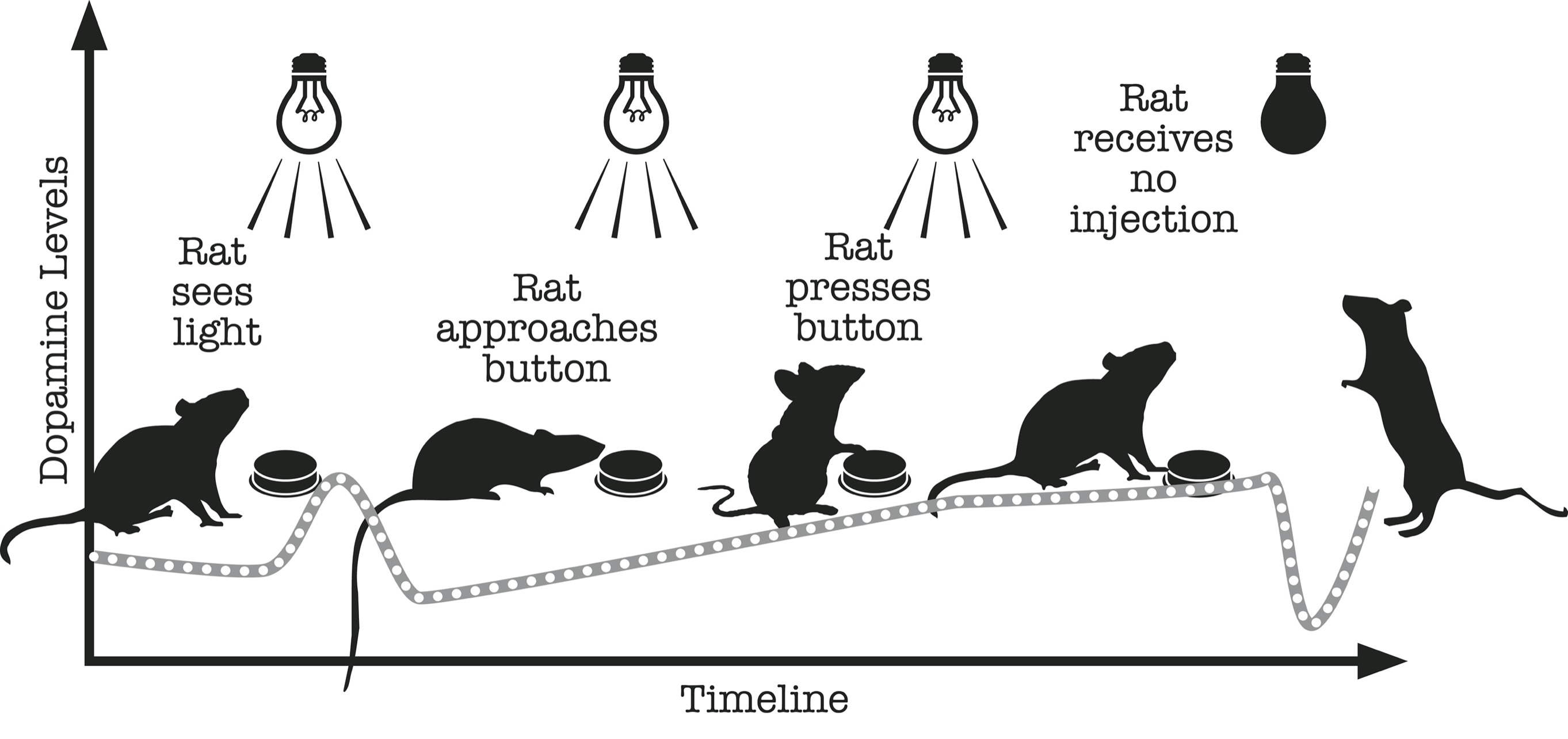

快乐与痛苦的平衡不仅由重新接触毒品本身引发,而且由接触与使用毒品有关的线索引发。在匿名酗酒者协会中,描述这种现象的口头禅是人、地方和事物。在神经科学的世界里,这被称为线索依赖性学习,也被称为古典(巴甫洛夫)条件。

1904年获得诺贝尔生理学或医学奖的伊万-巴甫洛夫(Ivan Pavlov)证明,当狗看到一块肉时,会反射性地流口水。当肉的呈现一直与蜂鸣器的声音相匹配时,狗听到蜂鸣器就会流口水,即使没有肉立即出现。解释是,狗,学会了将肉块(一种自然奖励)与蜂鸣器(一种条件提示)联系起来。大脑中发生了什么?

通过将检测探针插入大鼠的大脑,神经科学家可以证明,在奖励本身被摄入(如注射可卡因)之前,多巴胺就已经在大脑中对条件线索(如蜂鸣器、节拍器、灯光)做出反应而释放。奖励前对条件线索的多巴胺刺激解释了当我们知道好东西即将到来时,我们所经历的预期快乐。

多巴胺水平。预期和渴望

在条件提示之后,大脑中的多巴胺发射不仅下降到基线水平(即使在没有奖励的情况下,大脑也有一个多巴胺发射的强直水平),而且低于基线水平。这种短暂的多巴胺小缺失状态是促使我们寻找奖励的原因。多巴胺水平,低于基线水平,驱动渴望。渴望转化为有目的的活动以获得药物。

我的同事罗伯-马伦卡(Rob Malenka),一位受人尊敬的神经科学家,曾经对我说:“衡量一个实验室动物的成瘾程度,要看这个动物为了获得药物愿意付出多大的努力–按下杠杆,穿越迷宫,爬上滑道。“我发现人类的情况也是如此。更不用说预期和渴望的整个周期可能发生在有意识的门槛之外。

一旦我们得到预期的奖励,大脑中的多巴胺发射就会增加,远远超过调和基线。但如果我们预期的奖励没有实现,多巴胺水平就会下降到远低于基线。这就是说,如果我们得到了预期的奖励,我们会得到一个更大的峰值。如果我们没有得到预期的奖励,我们就会经历一个更大的暴跌。

多巴胺水平。预期和渴望

我们都经历过期望落空的情况。未能实现的预期奖励比一开始就没有预期的奖励更糟糕。

提示引起的渴望如何转化为我们的快乐-痛苦平衡?在对未来奖赏的预期中,天平向快乐一方倾斜(多巴胺小高峰),紧接着在提示之后向痛苦一方倾斜(多巴胺小缺失)。多巴胺缺失是对毒品的渴望,并推动了寻求毒品的行为。

在过去的十年中,人们在了解病态赌博的生物学原因方面取得了重大进展,导致《精神疾病诊断与统计手册》(第五版)中的赌博障碍被重新归类为成瘾性疾病。

研究表明,赌博导致的多巴胺释放与奖励传递的不可预测性有关,也与最终(通常是金钱)奖励本身有关。赌博的动机主要是基于无法预测奖励的发生,而不是基于经济收益。

在2010年的一项研究中,Jakob Linnet和他的同事测量了沉迷于赌博的人和健康对照组在赢钱和输钱时的多巴胺释放。两组人在赢钱时没有明显差异;然而,与对照组相比,病态赌徒在输钱时显示出多巴胺水平的明显增加。当输钱和赢钱的概率几乎相同(50%)时,奖励途径中的多巴胺释放量最高–代表最大的不确定性。

赌博障碍突出了奖励预期(奖励前的多巴胺释放)和奖励反应(奖励后或奖励期间的多巴胺释放)之间的微妙区别。我的赌博成瘾的病人告诉我,在玩的时候,他们的一部分想输。他们输得越多,继续赌博的冲动就越强烈,而当他们赢的时候就越兴奋–这种现象被描述为 “追寻损失”。

我怀疑社交媒体应用程序也有类似的情况,其他人的反应是如此反复无常和不可预测,以至于获得 “喜欢 “或一些类似的东西的不确定性与 “喜欢 “本身一样具有强化作用。

-

大脑通过改变产生多巴胺的神经元的形状和大小来编码对奖励及其相关线索的长期记忆。例如,树突,即神经元的分支,在回应高多巴胺奖励时变得更长、更多。这一过程被称为经验依赖的可塑性。这些大脑变化可以持续一生,并在药物不再使用后长期存在。

研究人员通过在一周内连续几天给大鼠注射相同数量的可卡因,并测量它们在每次注射后的奔跑程度,来探索可卡因暴露对大鼠的影响。注射了可卡因的大鼠会跑过笼子,而不是像正常大鼠那样保持在外围。通过使用投射在笼子上的光束,可以测量跑动的数量。大鼠打破光束的次数越多,它的跑动就越多。

科学家们发现,随着可卡因接触的每一天,大鼠从第一天的活泼慢跑,到最后一天的彻底狂奔,显示出对可卡因影响的累积性敏感。

一旦研究人员停止注射可卡因,大鼠就不再奔跑。一年后–这对老鼠来说是名副其实的一生–科学家们给老鼠重新注射了一次可卡因,老鼠们立即像在最初实验的最后一天那样跑了起来。

当科学家们检查大鼠的大脑时,他们看到可卡因在大鼠的奖励途径中引起的变化与持续的可卡因敏感化一致。这些发现表明,像可卡因这样的药物可以永远改变大脑。其他成瘾物质也有类似的发现,从酒精到阿片类药物到大麻。

在我的临床工作中,我看到那些与严重成瘾作斗争的人,即使在戒断多年后,只要接触一次,就会马上滑回到强迫性使用中。这可能是由于对所选择的药物持续敏感,以及早期使用药物的遥远回声而发生的。

-

学习也会增加大脑中多巴胺的发射。与饲养在标准实验室笼子里的老鼠相比,在多样化、新奇和刺激性环境中饲养了三个月的雌性老鼠显示出大脑奖励途径中富含多巴胺的突触的扩散。在刺激和新奇环境下发生的大脑变化与高多巴胺(成瘾性)药物的变化相似。

但如果同样的大鼠在进入强化环境之前用兴奋剂,如甲基苯丙胺(一种高度成瘾的药物)进行预处理,它们就不能显示出之前在强化环境中看到的突触变化。这些发现表明,甲基苯丙胺限制了大鼠的学习能力。

这里有一些好消息。我的同事伊迪-沙利文(Edie Sullivan)是研究酒精对大脑影响的世界专家,她研究了从成瘾中恢复的过程,发现尽管一些因成瘾导致的大脑变化是不可逆的,但有可能通过创建新的神经网络绕过这些受损区域。这意味着,虽然大脑的变化是永久性的,但我们可以找到新的突触途径来创造健康行为。

同时,未来有诱人的可能性,即扭转成瘾的伤痕。文森特-帕斯科利和他的同事给大鼠注射可卡因,大鼠表现出预期的行为变化(狂奔),然后使用光遗传学–一种涉及使用光来控制神经元的生物技术–逆转可卡因造成的大脑突触变化。也许有一天,光遗传学在人类大脑上将成为可能。

平衡只是一个比喻

在现实生活中,快乐和痛苦比天平的工作原理更复杂。

对一个人来说是快乐的东西,对另一个人来说可能不是。每个人都有自己的 “首选药物”。

快乐和痛苦可以同时发生。例如,我们在吃辛辣食物时可以同时体验到快乐和痛苦。

不是每个人在开始时都有一个平衡点。那些患有抑郁症、焦虑症和慢性疼痛的人,开始时的天平倾向于疼痛一边,这可能解释了为什么患有精神障碍的人更容易上瘾。

我们对疼痛(和快乐)的感觉在很大程度上受到我们赋予它的意义的影响。

亨利-诺尔斯-比彻(1904-1976)在第二次世界大战期间在北非、意大利和法国担任军医。他观察并报告了225名在战区受重伤的士兵。

比彻对他的研究纳入标准很严格,只调查了那些 “有五种具有代表性的重伤之一的人;广泛的周边软组织损伤、长骨复合骨折、头部被穿透、胸部被穿透或腹部被穿透……精神上很清醒,……在接受询问时没有休克”。

比彻有一个了不起的发现。这些受重伤的士兵中有四分之三报告说,尽管有生命危险,但他们在受伤后立即,几乎没有疼痛。

他的结论是,他们的身体痛苦被逃离 “极其危险的环境,一个充满疲劳、不适、焦虑、恐惧和真正死亡危险的环境 “的情绪缓解。他们的痛苦,比如说,给了他们 “,一张通往医院安全的门票”。

相比之下,《*英国医学杂志》*1995年发表的一份病例报告详细介绍了一名29岁的建筑工人的情况,他在,脚先落在一根15厘米长的钉子上,钉子从他的建筑靴顶部伸出来,已经穿透了皮革、肉和骨头,走进了急诊室。“钉子的最小移动都很痛苦,[而且]他被芬太尼和咪达唑仑镇住了,“强大的阿片类药物和镇静剂。

但是,当钉子从下面被拔出来,靴子被脱掉时,很明显,“钉子已经穿透了脚趾之间:脚完全没有受伤”。

-

科学告诉我们,每一种快乐都是有代价的,随之而来的痛苦比引起快乐的快乐更持久、更强烈。

随着长期和反复接触愉悦的刺激,我们容忍疼痛的能力会下降,而我们体验快乐的阈值会增加。

通过印上即时和永久的记忆,我们即使想忘记快乐和痛苦的教训,也无法忘记:海马体的纹身将持续一生。

在整个进化过程中,处理快乐和痛苦的系统性超古代神经机制在不同的物种中基本保持完好。它完美地适应了一个匮乏的世界。没有快乐,我们就不会吃喝拉撒,也不会繁衍后代。没有痛苦,我们就不能保护自己免受伤害和死亡。通过用反复的快乐提高我们的神经设定点,我们成为无止境的奋斗者,永远不会满足于我们所拥有的,总是在寻找更多。

但问题就出在这里。人类是终极追求者,对追求快乐和避免痛苦的挑战反应太好。结果,我们把世界从一个匮乏的地方变成了一个压倒性的丰富的地方。

我们的大脑不是为这个丰富的世界而进化的。正如在长期久坐的情况下研究糖尿病的汤姆-菲纽肯博士所说,“我们是雨林中的仙人掌”。而且就像适应干旱气候的仙人掌一样,我们正淹没在多巴胺中。

净效应是,我们现在需要更多的奖励来感受快乐,而更少的伤害来感受痛苦。这种重新调整不仅发生在个人层面,也发生在国家层面。这就引出了一个问题。我们如何在这个新的生态系统中生存和发展?我们如何培养我们的孩子?作为21世纪的居民,我们需要什么样的新思维和行动方式?

有谁能比那些最容易受其影响的人更能教我们如何避免强迫性过度消费:那些与成瘾作斗争的人。几千年来,在不同的文化中,吸毒者被当作异类、寄生虫、贱民和道德败坏的传播者而被抛弃,但他们已经进化出一种智慧,完全适合我们现在生活的时代。

以下是为一个对奖励感到厌倦的世界提供的恢复教训。

第二部分

自装订

第四章

多巴胺禁食

我在这里是因为我的父母让我来的。“大利拉用美国青少年的特点–闷闷不乐的声音说道。

“好的,“我说。“你的父母为什么要你见我?”

“他们认为我抽了太多的大麻,但我的问题是焦虑。我抽烟是因为我很焦虑,如果你能在这方面做些什么,那么我就不需要大麻了。”

我顿时被一种压倒性的悲伤所笼罩。不是因为我不知道该推荐什么,而是因为我担心她不会接受我的建议。

“好吧,那我们就从这里开始,“我说。“告诉我你的焦虑症。”

长腿和优雅,她把双腿折叠在身下。

“她说:“这是从初中开始的,这些年来情况越来越糟。焦虑就像是我早上醒来时的第一感觉。打蜡笔是唯一能让我下床的事情。”

“你的蜡笔?”

“是的,我现在吸食毒品。我过去一直使用烟枪和烟斗,白天使用Sativa,睡觉前使用Indica。但现在我喜欢浓缩物……蜡、油、芽、碎片、剪刀、灰尘、QWISO。我大部分时间用的是Vape笔,但有时也用Volcano。我不喜欢吃的东西,但我会在两者之间或在不能吸烟的紧急情况下使用它们”。

D代表数据

通过促使她说出更多关于她的 “蜡笔”,我邀请大利拉深入了解她日常使用蜡笔的具体细节。我与她的谈话是以我多年来开发的框架为指导,与病人讨论强迫性过度消费的问题。

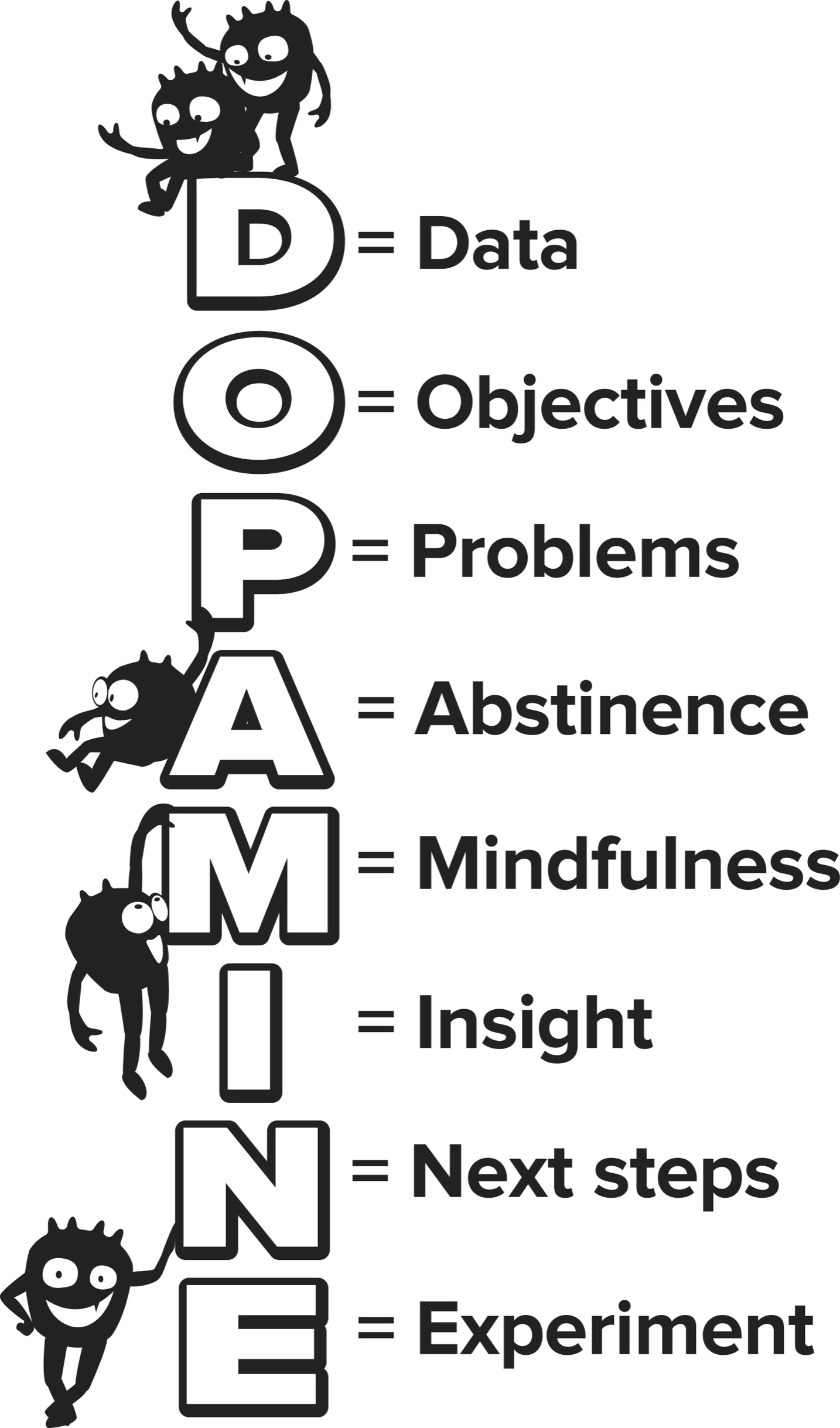

这个框架很容易被人记住,缩写为DOPAMINE,它不仅适用于酒精和尼古丁等传统毒品,也适用于任何我们长期摄入过多的高多巴胺物质或行为,或者只是希望我们与之有一个稍微不那么折磨的关系。虽然最初是为我的专业实践开发的,但我也把它应用于我自己和我自己的不良消费习惯。

-

DOPAMINE中的d代表数据。我从收集消费的简单事实开始。在大利拉的案例中,我探讨了她在使用什么,有多少,以及多长时间。

说到大麻,德利拉所描述的令人眼花缭乱的产品和给药机制是我的病人如今的标准做法。他们中的许多人在来找我的时候,已经有了相当于大麻博士的学历。与20世纪60年代相比,当娱乐性的周末使用是常态时,我的病人从早上醒来的那一刻起就开始吸烟,并持续一整天,直到他们再次入睡。这在很多方面都令人担忧,其中最重要的一点是,每天使用与成瘾有关。

就我自己而言,当阅读言情小说开始占用每天和几天的时间时,我开始怀疑自己正在向危险区摇摆。

O代表着目标

“吸烟对你有什么好处?“我问黛利拉。“它有什么帮助?”

“这是唯一对我的焦虑起作用的东西,“她说。“如果没有它,我就会失去功能……。我的意思是比我现在更不正常”。

-

在要求黛利拉告诉我大麻对她的帮助时,我是在验证大麻在做一些积极的事情,否则她就不会使用它。

DOPAMINE中的O代表使用的目标。即使是看似非理性的行为也是源于一些个人逻辑。人们出于各种原因使用高多巴胺物质和行为:为了好玩,为了适应,为了解闷,为了控制恐惧、愤怒、焦虑、失眠、抑郁、注意力不集中、疼痛、社交恐惧症……不胜枚举。

我利用浪漫来逃避对我来说是从养育幼儿到养育青少年的痛苦过渡,我觉得自己对这项工作不太熟练。我也在安抚我的悲痛,因为我从未再有过孩子,这是我想要的,而我丈夫却没有,这在我们的婚姻和性生活中造成了一种以前不存在的紧张。

P代表问题

“吸烟有什么坏处吗?意想不到的后果?“我问道。

“吸烟的唯一坏处,“德利拉说,“是我的父母总是在我的背后。如果他们能放过我,就不会有任何坏处了。”

我停顿了一下,注意到阳光在她的头发上闪闪发光。尽管她每天摄入超过一克的大麻,但她仍然是健康的形象。我想,年轻可以补偿很多东西。

-

DOPAMINE中的p代表与使用有关的问题**。

高多巴胺药物总是导致问题。健康问题。关系问题。道德问题。如果不是马上,那就是最终。德利拉看不到坏处–除了她和父母之间日益加剧的冲突–是,是青少年的典型特征……而且不仅仅是青少年。这种脱节的发生有很多原因。

首先,我们大多数人在仍在使用毒品时,无法看到我们使用毒品的全部后果。高多巴胺物质和行为蒙蔽了我们准确评估因果关系的能力。

正如研究红收割机蚂蚁觅食行为的神经科学家丹尼尔-弗里德曼(Daniel Friedman)曾经对我说的那样,“这个世界感官丰富,因果关系贫乏。“这就是说,我们知道当下的甜甜圈味道不错,但我们不太清楚,连续一个月每天吃一个甜甜圈会使我们的腰围增加五磅。

第二,年轻人,甚至是重度使用者,对使用的负面后果更有免疫力。正如一位高中教师对我说的那样,“我最好的一些学生每天都在吸食大麻”。

然而,随着我们年龄的增长,长期使用的非预期后果成倍增加。我的大多数自愿前来接受治疗的病人都是中年人。他们来找我是因为他们已经达到了一个临界点,他们使用毒品的坏处超过了好处。正如他们在戒酒会上所说的,“我已经厌倦了生病和疲惫”。相比之下,我的青少年患者既没有病也没有累。

即便如此,当青少年仍在使用时,让他们看到他们使用毒品的一些负面后果,即使只是其他人不喜欢,也可以成为让他们停止使用的杠杆。而停止,即使只是一段时间,对于让他们看到真正的因果关系也是至关重要的。

A代表禁欲

“我确实有一个可能帮助你的想法,“我对大利拉说,“但这需要你做一些非常困难的事情。”

“那是什么?”

“我想让你尝试一个实验。”

“一个实验?“她把头歪向一边。

“我希望你在一个月内停止使用大麻。”

她的脸无动于衷。

“让我解释一下。首先,在你抽那么多大麻的时候,治疗焦虑症的方法不太可能起作用。第二,更重要的是,有一种明显的可能性,如果你停止吸烟整整一个月,你的焦虑会自己好起来。当然,一开始你会因为戒断而感觉更糟。但如果你能度过头两个星期,很有可能在后两个星期你会开始感觉更好”。

她保持沉默,于是我继续说。我向她解释说,任何像大麻那样刺激我们的奖励途径的药物都有可能改变我们大脑的焦虑基线。感觉上像是大麻在治疗焦虑,实际上可能是大麻在缓解我们最后一剂药的戒断。大麻成为我们焦虑的原因,而不是治疗。唯一能确定的方法是停用一个月。

“我可以停一个星期吗?“她问。“我以前也这么做过。”

“一个星期就好了,但根据我的经验,一个月通常是重置大脑奖励途径所需的最少时间。如果你在戒烟四周后没有感觉更好,这也是有用的数据。这意味着大麻并不是驱动因素,我们需要思考还有什么是驱动因素。那么你是怎么想的?你认为你是否能够并愿意停止大麻一个月?”

“嗯。 . . .我认为我现在还没有准备好尝试戒烟,但也许以后会。可以肯定的是,我不会永远像这样抽烟。”

“十年后你还想这样使用大麻吗?”

“不,不可能。绝对不行。“她用力地摇了摇头。

“五年后怎么样?”

“不,五年内也不会。”

“从现在起一年内如何?”

暂停一下。嗤之以鼻。“我想你说到我了,医生。如果我不想在一年内像这样使用,我还不如现在就尝试停止。”

她看着我,笑了笑。“好吧,我们来做这个。”

在要求大利拉根据未来的自己考虑她目前的行为时,我希望戒烟会有新的紧迫性。这似乎已经起了作用。

-

DOPAMINE中的a代表禁欲。

禁欲对于恢复平衡是必要的,而且我们有能力从不太有力的奖励中获得快乐,以及看到我们的物质使用和我们的感觉之间的真正因果关系。从快乐-痛苦平衡的角度来说,禁食多巴胺允许有足够的时间让小精灵跳出平衡,让平衡回到水平位置。

问题是:人们需要戒烟多久才能体验到戒烟带来的大脑益处?

回想一下神经科学家诺拉-沃尔科(Nora Volkow)的成像研究,显示,在戒掉毒品两周后,多巴胺的传输仍然低于正常水平。她的研究与我的临床经验一致,即两周的戒断是不够的。两周后,病人通常仍在经历戒断。他们仍然处于多巴胺缺失状态。

另一方面,四个星期通常就足够了。马克-舒吉特和他的同事研究了一组每天大量饮酒的男子,他们也符合临床抑郁症的标准,或被称为主要抑郁症。

舒基特是圣地亚哥州立大学实验心理学教授,他最有名的是证明了 “酗酒者 “的亲生儿子与没有这种遗传负担的人相比,患酒精使用障碍的遗传风险更大。在21世纪初的一系列关于成瘾的会议上,我有幸向马克这位有天赋的老师学习。

舒克特研究中的抑郁症患者在医院住了四个星期,在此期间,除了戒酒之外,他们没有接受任何抑郁症的治疗。在不喝酒的一个月后,80%的人不再符合临床抑郁症的标准。

这一发现意味着,对大多数人来说,临床抑郁症,是大量饮酒的结果,而不是同时存在的抑郁症。当然,对这些结果还有其他解释:医院环境的治疗环境、自发缓解、抑郁症的发作性,它可以不受外部因素影响而出现和消失。但鉴于抑郁症的标准治疗方法,无论是药物还是心理治疗,都有50%的反应率,这些有力的发现是非常了不起的。

自然,我见过的病人需要不到四周的时间来重置他们的奖赏途径,而其他人则需要更长的时间。那些长期大量使用烈性药物的人通常需要更多时间。年轻人重新调整的速度比老年人快,他们的大脑可塑性更强。此外,身体上的戒断因毒品而异。对于某些药物,如电子游戏,它可能是轻微的,但对于其他药物,如酒精和苯二氮卓类药物,它可能威胁到生命。

这给我们带来了一个重要的警告:我从不建议那些如果突然戒断可能会有生命危险的人使用多巴胺禁食,如严重的酒精、苯并二氮卓(Xanax、Valium或Klonopin)或阿片类药物依赖和戒断的情况。对于这些病人来说,有必要在医学监测下进行减量。

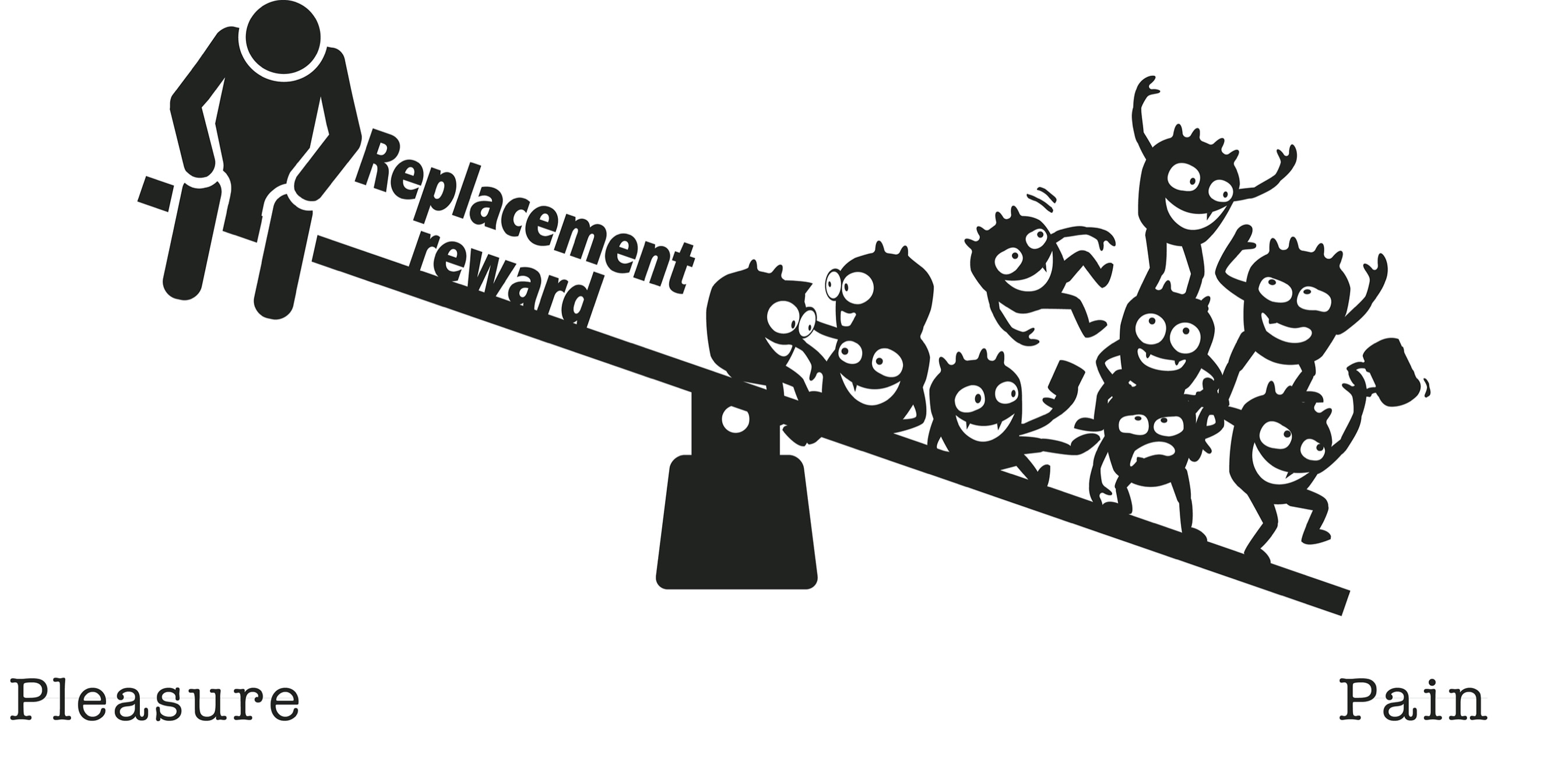

有时,病人问他们是否可以用一种药物换另一种药物:用大麻换尼古丁,用电子游戏换色情。这很少是一个有效的长期策略。

任何奖励如果足够有力,能够克服小精灵,使天平向快乐倾斜,那么它本身就会成瘾,从而导致以一种瘾换另一种瘾(交叉成瘾)。任何不够有力的奖励都不会有奖励的感觉,这就是为什么当我们在消费高多巴胺奖励时,我们会失去在普通快乐中获得快乐的能力。

少数病人(大约20%)在快速服用多巴胺后没有感觉好转。这也是很重要的数据,因为它告诉我,药物并不是精神症状的主要驱动力,而且病人很可能有一种共存的精神障碍,需要自己的治疗。

即使多巴胺禁食是有益的,也应该同时治疗共存的精神障碍。在处理成瘾问题时,如果不同时处理其他精神障碍,通常会导致两者的不良结果。

尽管如此,为了体会物质使用和精神症状之间的关系,我需要观察,让病人在足够长的时间内脱离高多巴胺的奖励。

M代表正念

“我想让你做好准备,“我对德利拉说,“在你感觉好转之前会感觉更糟。我的意思是,当你第一次停止使用大麻时,你的焦虑会变得更糟。但请记住,这不是你离开大麻后必须忍受的焦虑。这是戒断介导的焦虑。你不使用大麻的时间越长,你就会越快到达那个你感觉更好的地方。通常情况下,病人报告说在两周左右出现转折点。”

“好吧。在这期间我应该做什么呢?你有什么药丸可以给我吗?”

“我没有什么东西可以给你带走痛苦,而且还不会上瘾。既然我们不想用一种成瘾性换取另一种成瘾性,那么我要求你做的就是容忍这种痛苦。”

咽口水。

“是的,我知道。很难。但这也是一个机会。一个让你观察自己与你的思想、情绪和感觉,包括疼痛分开的机会。这种做法有时被称为正念。”

-

DOPAMINE的m代表心态。

正念这个词现在经常被抛来抛去,它已经失去了一些意义。它从佛教冥想的精神传统中演变而来,已被西方采纳并改编为许多不同学科的健康实践。它已经完全渗透到西方人的意识中,以至于现在美国的小学都在例行地教授它。但实际上什么是正念?

正念只是一种能力,在我们的大脑在做什么的时候观察它,而不做判断。这比它听起来要棘手。我们用来观察大脑的器官就是大脑本身。很奇怪,对吗?

当我看着夜空中的银河系时,我总是为我们能成为看起来如此遥远和独立的事物的一部分而感到震惊。练习正念就像观察银河一样:它要求我们把我们的思想和情绪看作是与我们分离的,但同时又是我们的一部分。

另外,大脑可以做一些非常奇怪的事情,其中一些是令人尴尬的,因此需要不做判断。保留判断力对正念的练习很重要,因为一旦我们开始谴责我们的大脑在做什么–Ewww!我为什么会想到这个?我是个失败者。我是个怪人–我们就不再能够观察。保持观察者的位置对于以一种新的方式了解我们的大脑和我们自己是至关重要的。

我记得2001年,我抱着刚出生的婴儿站在厨房里,经历了一个侵入性的画面,就是把她的头砸向冰箱或厨房柜台,看着它像一个软瓜一样内爆。这个画面转瞬即逝,但很生动,如果我不是经常练习正念的人,我一定会尽力忽略它。

起初,我很惊恐。作为一名精神病学家,我曾经治疗过一些母亲,她们由于患有精神疾病,认为她们必须杀死自己的孩子来拯救世界。其中一位母亲真的这么做了,我至今回忆起这个结果都感到悲伤和遗憾。因此,当我经历了一个伤害自己孩子的画面时,我想知道我是否加入了她们的行列。

但我记得要不加判断地观察,我跟着图像和感觉走,发现我并不想打碎我孩子的头;相反,我对这样做有很大恐惧。这种恐惧已经表现为图像。

我没有谴责自己,而是对自己产生了怜悯。我正在努力解决我作为一个新母亲的巨大责任,以及照顾这样一个无助的生物意味着什么,它完全依赖我保护她。

正念练习在戒酒的早期尤其重要。我们中的许多人使用高多巴胺物质和行为来转移我们自己的思想。当我们第一次停止使用多巴胺来逃避时,那些痛苦的想法、情绪和感觉会向我们袭来。

诀窍是停止逃避痛苦的情绪,而是允许自己容忍它们。当我们能够做到这一点时,我们的经验就会呈现出一种新的、意想不到的丰富质地。痛苦仍然存在,但在某种程度上已经转变,似乎包含了一个巨大的共同痛苦的景观,而不是完全属于我们自己。

当我放弃阅读习惯时,在最初的几个星期里,我被一种存在主义的恐怖所笼罩。晚上我躺在沙发上,,这个时候我通常会伸手去拿一本书或其他一些分散注意力的方法,我双手抱着肚子,试图放松,但却感到充满了恐惧。我很震惊,在我的日常生活中,这样一个看似微小的变化会让我充满如此多的焦虑。

然后随着时间的推移,我继续练习,我体验到我的心理界限逐渐放松,意识逐渐开放。我开始看到,我不需要不断地分散自己对当下的注意力。我可以生活在其中,容忍它,甚至可能是更多的东西。

I代表着洞察力

黛利拉同意禁欲一个月。当她回来时,她的皮肤焕发了光彩,驼背的肩膀不见了,她闷闷不乐的神态被灿烂的笑容所取代。她大步走进我的办公室,找了张椅子坐下。

“嗯,我做到了!"。你不会相信的,医生,但我的焦虑已经消失了。消失了!”

“告诉我发生了什么。”

“最初的几天很糟糕。我觉得很无趣。第二天我就呕吐了。太疯狂了!我从未吐过。我有这种非常恶心的感觉。这时我才意识到我在戒断,这促使我继续戒断。”

“为什么那会激励你?”

“因为这是我拥有的第一个证据,证明我真的上瘾了。”

“那么之后的情况如何?你现在感觉如何?”

“伙计。好多了。哇。焦虑减少了。绝对的。焦虑这个词甚至没有出现在我的脑子里。它曾经统治了我的一天。头脑清晰。我不必担心我的父母闻到它而生气。我在学校也不再焦虑了。妄想症和疑病症……都消失了。我花了那么多时间和精神去组织我的下一次高考,匆匆忙忙地去做。不用再这样做了,真是一种解脱。我在省钱。我发现我更喜欢清醒时的活动……比如家庭活动。

“医生,我跟你说实话,我没有看到大麻是个问题。我真的没有看到它。但现在我已经戒烟了,我意识到吸烟在很大程度上造成了焦虑,而不是治疗焦虑。我已经抽了五年的烟,没有休息过,我没有看到它对我的影响。说实话,我有点震惊”。

-

DOPAMINE的i代表着洞察力。

在临床护理和我自己的生活中,我一次又一次地看到,戒除我们所选择的药物至少四个星期的简单练习如何使我们对自己的行为有清晰的认识。当我们继续使用时,这种洞察力是根本不可能的。

N代表接下来的步骤

当我对黛利拉的访问即将结束时,我问她下个月的目标。

“那么你怎么看?“我说。“你想在下个月继续弃权,还是想重新使用?”

“清醒的时候,“大利拉说,“我是最好的我。”

我享受着这一时刻。

“但是,“她说,“我仍然非常喜欢大麻,我怀念它给我带来的创造性感觉,以及逃避的感觉。我不想停止使用。我想回去使用,但不是我以前使用的方式”。

-

DOPAMINE的n代表了下一步。

这时我就会问我的病人,他们在戒断一个月后想做什么。在我的病人中,绝大多数能够戒断一个月并体验到戒断的好处的人,仍然想回到使用他们的药物。但他们想用与以前不同的方式使用。最重要的主题是,他们想少用。

成瘾医学领域的一个持续争议是,一直以成瘾方式使用毒品的人是否可以恢复到适度的、非危险的使用。几十年来,匿名酗酒者协会的智慧决定了戒断是成瘾者的唯一选择。

但新出现的证据表明,一些过去符合成瘾标准的人,特别是那些成瘾程度较轻的人,可以通过有控制的方式使用他们选择的药物,回到。根据我的临床经验,情况确实如此。

E代表实验

DOPAMINE的e和最后一个字母代表了实验。

在这里,病人带着新的多巴胺设定点(快乐与痛苦的平衡水平)和一个如何维持它的计划回到世界上。无论目标是继续禁欲还是节制,就像德利拉那样,我们一起制定如何实现目标的战略。通过一个渐进的试验和错误过程,我们找出哪些方法可行,哪些方法不可行。

如果我不指出,节制的目标,特别是对有严重成瘾的人来说,可能会适得其反,导致在戒断一段时间后使用量急剧上升,有时被称为戒断违反效应。

表现出成瘾遗传倾向的大鼠在戒酒两到四周后,一旦再次接触到酒精,,并在此后继续大量使用酒精,就像他们从未戒酒过一样。在接触和迷恋高热量食物的大鼠中也观察到类似的现象。这种影响在遗传上不太倾向于强迫性消费的大鼠和小鼠身上有所减弱。

在动物研究中不清楚的是,这种戒断后的暴饮暴食现象是否是像食物和酒精等有热量的药物所特有的,而在可卡因等无热量的药物中没有看到;或者真正的驱动力是大鼠本身的遗传倾向。

即使在可以实现节制的情况下,我的许多病人,报告说这太累了,无法继续下去,他们最终选择了长期禁欲。

但是对食物上瘾的病人呢?或智能手机?不能完全停止的药物?

如何节制的问题在现代生活中变得越来越重要,因为高多巴胺的商品无处不在,使我们都更容易受到强迫性过度消费的影响,即使没有达到临床上的成瘾标准。

此外,由于像智能手机这样的数字毒品已经深入到我们生活的许多方面,为我们自己和我们的孩子弄清楚如何节制其消费已经成为一个紧迫的问题。为此,我现在介绍一个自我约束策略的分类法。

但在我们谈论自我束缚之前,让我们回顾一下多巴胺禁食的步骤,其最终目标是恢复水平平衡(平衡)并更新我们以多种不同形式体验快乐的能力。

第五章

空间、时间和意义

2017年秋天,在戒除强迫性行为一年后,雅各布复发了。他当时已经六十五岁了。

触发因素是去东欧看望他的家人,由于他的现任妻子和他第一次婚姻的孩子相处不融洽而变得复杂–钱的问题和谁得到什么,这是一个老生常谈。

在他为期三周的旅行中,他的孩子们很生气,因为他没有给他们所要求的钱。他的妻子很生气,因为他甚至在考虑给他们钱。他害怕让任何人失望,因此威胁说要让他们都失望。

他从海外给我发电子邮件,让我知道他在挣扎。他还没有复发,但已接近复发。我做了一些电话辅导,并告诉他一回到家就来找我。他回国一周后来到办公室,但那时已经太晚了。

“是酒店房间里的电视让我又开始渴望,“他对我说。“我想看美国公开赛。我躺在那里翻阅频道,感觉很沮丧,想着我的家人和我的妻子,以及每个人都在对我生气。我在电视上看到一个裸体女人。在我看电视之前,我是很好的。我没有得到冲动。最大的错误是当我打开电视时,我开始想回到我的旧习惯,而且我无法阻止这些想法。”

“然后发生了什么?”

“在星期二,我回家。我不去工作。我呆在家里看YouTube。我看到人体彩绘……人们在彼此的裸体上作画。我想,这是一种艺术。星期三,我再也忍不住了。我出去买零件,再次制作我的机器。”

“你的电刺激机?”

“是的,“他悲伤地说,只是勉强与我的眼睛对视。“问题是当你开始的时候,你可以在狂喜中待很长时间。这就像处于一种恍惚状态。而这是一种解脱。我不去想别的事情。我不间断地进行20个小时。周三我做了一整天,一直到晚上。周四早上,我把机器零件扔进垃圾桶,然后回去工作。星期五早上,我又把它们从垃圾桶里拿出来修理,用了一整天。周五晚上,我给我的赞助人打电话,周六去参加匿名性行为者会议。星期天,我把零件从垃圾桶里拿出来,再次使用。周一又是如此。我想停止,但我做不到。我应该怎么做呢?”

“把机器和任何备件打包,“我告诉他,“全部扔进垃圾箱。然后把垃圾带到垃圾场或其他你不可能找回的地方。“他点头表示理解。“然后无论何时你有了使用的想法或冲动或渴望,就跪下来祈祷。只是祈祷。请求上帝帮助你,但要从你的膝盖上做起。这很重要。”

我把世俗的和形而上学的东西融合在一起。对我来说,没有什么是太低或太高的。当然,告诉他祈祷是违反不成文的规定的。医生们不谈论上帝。但我相信信仰,而且我的直觉告诉我,这对从小就信奉罗马天主教的雅各布来说会产生共鸣。

告诉他跪下来也是一种方法,可以插入一些肉体的东西,任何东西都可以打破迫使他使用的精神强制力。或者说,我认识到他有一些更深层次的需要,要表现出他的服从。

“在你祈祷之后,“我说,“然后起身给你的担保人打电话。“他又点了点头。

“哦,原谅你自己,雅各布。你不是一个坏男人。你有问题,就像我们其他人一样。”

-

自我束缚是用来描述雅各布扔掉他的机器的行为的术语。它是我们有意和自愿地在我们自己和我们选择的药物之间建立障碍,以减轻强迫性的过度消费。自我约束主要不是一个意志的问题,尽管个人机构发挥了一些作用。相反,自我约束公开承认了意志的局限性。

创造有效的自我约束的关键是,首先要承认我们在强大的强制力的魔法下所经历的自愿性的丧失,并在我们仍然拥有自愿选择能力的时候约束自己。

如果我们等到感到不得不使用时,寻求快乐和/或避免痛苦的反射性拉力几乎是不可能抗拒的。在欲望的悸动中,没有决定权。

但是,通过在我们自己和我们所选择的药物之间制造有形的障碍,我们在欲望和行动之间按下了暂停键。

此外,自我约束已经成为现代的必需品。外部规则和制裁,如对香烟征税,对酒精的年龄限制,以及禁止拥有可卡因的法律,尽管是必要的,但在一个几乎可以无限地获得各种高多巴胺商品的世界上,永远是不够的。

多年来,我的病人一直在告诉我他们的自我约束策略。在某种程度上,我开始把它们写下来。我重新利用我从病人那里学到的策略来建议其他病人,就像我对雅各布所做的那样,我告诉他把他的机器丢在一个偏远的垃圾箱里,这样他以后就不能再取回它了。

我问我的病人:“你可以设置什么样的障碍,使你更难轻易获得你选择的药物?“我甚至在自己的生活中使用自我束缚来处理强迫性过度消费的问题。

自我约束可以分为三大类:物理策略(空间)、时间策略(时间)和分类策略(意义)。

正如你在下面的内容中所看到的,自我约束并不是万无一失的,特别是对那些有严重成瘾的人来说。它也可能成为自欺欺人、恶意和错误科学的牺牲品。

但这是一个良好和必要的起点。

物理自缚

在荷马的奥德修斯从特洛伊战争回家的旅途中,等待他的是许多危险,第一个危险是塞壬,那些半女半鸟的生物,她们迷人的歌声引诱水手在附近岛屿的岩石悬崖上死亡。

水手要想安然无恙地通过塞壬,唯一的办法就是不听她们唱歌。奥德修斯命令他的船员把蜂蜡塞进耳朵里,把他绑在帆船的桅杆上,如果他乞求解开或试图挣脱,就把他绑得更紧。

正如这个著名的希腊神话所说明的那样,自我束缚的一种形式是在我们和我们选择的药物之间建立文字上的物理障碍和/或地理距离。下面是我的病人告诉我的一些例子。“我拔掉了电视插头,把它放在我的衣柜里。““我把我的游戏机放逐到车库里。““我不使用信用卡。只有现金。““我事先给酒店打电话,要求他们撤掉迷你吧。““我事先给酒店打电话,要求他们把迷你吧和电视搬走。““我把我的iPad放在美国银行的保险箱里。”

我的病人奥斯卡是一个年过七旬的胖子,他有一颗,声音洪亮,喜欢说独白,以至于他把集体治疗搞得一团糟,不得不退出。他有一个习惯,就是在书房里工作、在车库里捣鼓、在花园里摆弄时,喝得酩酊大醉。

通过试验和错误,他了解到,为了防止这种行为,他必须将所有的酒精从家里拿走。任何带入家中的酒精都需要锁在一个只有他妻子才有钥匙的文件柜中。使用这种方法,奥斯卡能够成功地戒酒多年。

但我警告过你,自我束缚并不是保证。有时,障碍本身成为一种挑战的邀请。解决如何获得我们选择的药物的难题成为其吸引力的一部分。

有一天,奥斯卡的妻子在出城的路上,把一瓶昂贵的酒锁在了文件柜里,并带走了钥匙。她离开的第一个晚上,奥斯卡开始思考那瓶酒,他知道它在那里。这个想法像一个物理存在一样闯入了他的意识。它并不痛苦,只是很烦人。如果我去看一眼,确保它都被锁起来了,我就不会再想它了,他告诉自己。

他走到他妻子的书房,拉开抽屉。令他惊讶的是,抽屉打开了半英寸,他可以看到瓶子直立在文件之间。虽然不足以把它拿出来,但足以看到瓶塞,诱人地伸手不见五指。

他站在黑暗的抽屉里凝视了整整一分钟,思索着这瓶酒。他的一部分人想关上抽屉。他的另一部分则无法停止盯着它看。然后,他脑子里的某些东西一闪而过,他决定了–或者说他不再试图不做决定。他开始行动起来。

他急忙去车库拿他的工具箱。他开始工作,使用各种工具试图拆开锁,打开抽屉。他以激光聚焦和决心工作。但他无法打开抽屉。他尝试的每一种工具都未能穿透锁。

然后,答案就像一个结突然在他的手指下松开一样,在他的脑海中闪现。当然了。为什么我以前没有想到呢?这是很明显的。

他坐了起来。现在不需要着急。他的目标就在眼前。他悄悄地收拾了他的工具,除了一把长柄钳。他用长柄钳打开瓶塞,把瓶塞和钳子轻轻放在桌子上,然后去厨房拿他唯一需要的剩余工具:一根长的塑料吸管。

在奥斯卡的文件柜失败的地方,像kSafe厨房保险箱这样的新设备可能已经完成了任务。kSafe大约有一个面包盒大小,由坚不可摧的透明塑料制成,可以容纳从饼干到苹果手机到阿片类药物的所有东西。转动转盘就能将保险箱锁定在一个定时器上。一旦设定了计时器,在时间结束之前,就无法通过锁或穿透透明塑料材料。

-

现在可以从你当地的药房获得物理性的自我束缚。与其把我们的药物锁在文件柜里,我们还可以选择在细胞层面上施加锁。

纳曲酮这种药物被用来治疗酒精和阿片类药物成瘾,同时也被用来治疗其他各种成瘾,从赌博到暴饮暴食到购物。纳曲酮阻断了阿片受体,这反过来又削弱了不同类型的奖励行为的强化作用。

我曾有病人报告说,使用纳曲酮后,他们几乎或完全停止了对酒精的渴望。对于那些与这个问题斗争了几十年的病人来说,能够完全不喝酒,或者像 “正常人 “一样适量地喝酒,是一种启示。

由于纳曲酮阻断了我们的内源性阿片系统,人们有理由怀疑它是否会诱发抑郁症。这方面没有可靠的证据,但我偶尔会看到一些病人报告使用纳曲酮后会出现快感平平的情况。

一位患者对我说:“纳曲酮帮助我不喝酒,但我不像以前那样喜欢吃培根,也不喜欢洗热水澡,而且我不能获得跑步的兴奋感。“我们通过让他在进入有风险的饮酒场合(如欢乐时光)前半小时服用纳曲酮来解决这个问题。这种按需服用纳曲酮的方法使他能够适度饮酒,也能再次享受熏肉。

2014年夏天,我和我的一个学生前往中国,在北京的新医院采访寻求海洛因成瘾治疗的人,新医院是一家自愿的、非政府赞助的成瘾治疗医院。

我们与一名38岁的男子交谈,他描述了在来新医院治疗之前,,他接受了 “成瘾手术”。成瘾手术包括插入长效纳曲酮植入物以阻断海洛因的影响。

“2007年,“他说,“我去了武汉省做手术。我的父母让我去的,他们还付了钱。我不确定外科医生做了什么,但我可以告诉你,那并不奏效。手术后,我不断吸食海洛因。我再也找不到那种感觉了,但我还是做了,因为吸食是我的习惯。在接下来的六个月里,我每天都吸食,没有任何感觉。我没有想过要停止,因为我还有钱买它。六个月后,这种感觉又出现了。所以我现在在这里,希望他们能有新的、更好的东西给我。”

这则轶事说明,如果没有洞察力、理解力和改变行为的意愿,仅靠药物治疗是不可能成功的。

另一种用于治疗酒精成瘾的药物是双硫仑。双硫仑能中断酒精代谢,导致乙醛积累,进而引起严重的脸红反应、恶心、呕吐、血压升高,以及整体感觉不适。

对于那些试图戒酒的人来说,每天服用双硫仑是一种有效的威慑,特别是对于那些早上起来决心不喝酒但到了晚上就失去决心的人来说。事实证明,意志力并不是一种无限的人力资源。它更像是在锻炼肌肉,我们越是使用它,它就会越累。

正如一位病人所说,“有了双硫仑,我只需要每天决定一次不喝酒。我不需要整天不停地决定”。

有些人,最常见的是东亚人,有一种基因突变,导致他们在没有药物的情况下对酒精产生类似于的双硫仑反应。这些人在历史上的酒精成瘾率较低。

值得注意的是,近几十年来,东亚国家酒精消费的增加导致了更高的酒精成瘾率,甚至在这个以前受保护的群体中。科学家们现在发现,那些无论如何都要喝酒的突变者患酒精相关癌症的风险更高。

与所有形式的自我束缚一样,双硫仑是易变的。我的病人阿诺德几十年来一直酗酒,这个问题在他遭受严重中风并失去部分额叶功能后才变得更糟。他的心脏病专家告诉他,他必须戒酒,否则他就会死。赌注很高。

我给他开了双硫仑,并告诉阿诺德,如果他在服药期间喝酒,这种药会让他生病。为了确保阿诺德服药,他的妻子每天早上给他服药,并在服药后检查他的嘴,确保他吞下了药。

有一天,当他的妻子外出时,阿诺德来到酒类商店,买了五分之一的威士忌,并把它喝了。当他的妻子回到家,发现他喝醉了,最让她不解的是为什么双硫仑没有让他生病。阿诺德醉了,但他没有生病。

一天后,他坦白了。在之前的三天里,他没有吞下药片。相反,他把它塞进了一颗缺失的牙齿留下的缝隙中。

-

其他现代形式的身体自我束缚涉及对我们身体的解剖学改变;例如,减肥手术,如胃束带、袖状胃切除术和胃绕道术。

这些手术有效地创造了一个较小的胃和/或绕过了肠道吸收热量的部分。胃箍将一个物理环套在胃上,使其变小,而不切除胃或小肠的任何部分。袖状胃切除术通过手术切除部分胃部,使其变小。胃绕道手术将小肠绕过胃和十二指肠,在那里吸收营养。

我的病人艾米丽在2014年接受了胃绕道手术,从而在一年内从250磅减至115磅。没有其他干预措施–她已经尝试了所有的干预措施–使她能够减肥。艾米丽并不孤单。

减肥手术是一种被证明有效的干预肥胖症的方法,特别是在其他补救措施失败后。但它们并非没有意外的后果。

每四个接受胃绕道手术的人中就有一个人出现了酒精成瘾的新问题。在她的手术后,艾米丽也开始对酒精上瘾。原因有很多。

大多数肥胖的人都有潜在的食物成瘾问题,仅靠手术是不能充分解决的。很少有接受这些手术的人得到他们需要的行为和心理干预,以帮助他们改变他们的饮食习惯。因此,他们中的许多人重新以不健康的方式进食,扩大他们现在较小的胃,并最终出现医疗并发症和需要重复手术。当食物不再是一种选择时,许多人从食物转向另一种药物,如酒精。

此外,手术改变了酒精的代谢方式,增加了酒精的吸收率。没有正常大小的胃意味着酒精几乎瞬间被吸收到血液中,避免了通常发生在胃中的第一道代谢。因此,患者醉酒的速度更快,醉酒的时间更长,就像接受酒精静脉注射一样。

我们可以而且应该庆祝一种能够改善如此多的人的健康的医疗干预。但是,我们必须诉诸于切除和重塑内部器官以适应我们的食物供应,这一事实标志着人类消费史上的一个转折点。

-

从限制我们进出的锁箱,到阻断我们阿片受体的药物,再到缩小我们胃部的手术,现代生活中随处可见身体的自我束缚,说明我们越来越需要给多巴胺踩刹车。

对我来说,当书籍只需一次点击就能获得时,我很容易在幻想中停留的时间超过我想要的,或者说超过对我有利的时间。我摆脱了我的Kindle和它对稳定的可下载情色小说的便利访问。因此,我能够更好地,以节制我沉溺于糖果小说的倾向。必须去图书馆或书店的简单行为在我和我选择的毒品之间建立了一个有用的屏障。

按时间顺序自行装订

另一种自我约束的形式是使用时间限制和终点线。

通过将消费限制在一天、一周、一个月或一年中的某些时间,我们缩小了消费的窗口,从而限制了我们的使用。例如,我们可以告诉自己只在节假日消费,只在周末消费,不在星期四之前消费,不在下午5点之前消费,等等。

有时,与其说是时间本身,不如说我们根据里程碑或成就来约束自己。我们会等到生日,或一完成任务,或拿到学位后,或一旦得到晋升。当时间流逝,或者我们已经越过了自我指定的终点线,药物就是我们的奖励。

神经科学家S.H.Ahmed和George Koob已经证明,每天不受限制地接触可卡因的大鼠会随着时间的推移逐渐增加按压杠杆的次数,以至于体力不支甚至死亡。在 延长接触条件(六小时)下,也观察到甲基苯丙胺、尼古丁、海洛因和酒精的自我管理增加。

然而,每天只能接触可卡因一小时的大鼠,在许多连续的,使用稳定的可卡因量。也就是说,它们不会在连续的每一天中按下杠杆以获得更多的药物。

这项研究表明,通过将毒品消费限制在一个狭窄的时间窗口内,我们可能能够节制使用,并避免无限制使用所带来的强迫性和不断升级的消费。

-

仅仅跟踪我们花了多少时间消费,例如,通过对我们的智能手机使用情况进行计时,是意识到并由此减轻消费的一种方式。当我们有意识地利用客观事实,如我们使用了多少时间,我们就不太能够否认它们,因此处于更好的位置,可以采取行动。

然而,这可能会很快变得非常棘手。当我们追逐多巴胺的时候,时间有一种有趣的方式从我们身边溜走。

一位病人告诉我,当他使用甲基苯丙胺时,他说服自己,时间不算数。他觉得自己好像可以在以后把时间缝合起来,而没有人意识到有一块已经丢失了。我想象他漂浮在夜空中,大如一个星座,在宇宙中缝合一个租界。

高多巴胺商品会扰乱我们延迟满足的能力,这种现象称为延迟折扣。

延迟折扣指的是,我们要等待的时间越长,奖励的价值就越低。我们大多数人宁愿今天得到20美元,也不愿意一年后得到。我们高估短期回报而不是长期回报的倾向可能受到许多因素的影响。其中一个因素是对成瘾药物和行为的消费。

行为经济学家Anne Line Bretteville-Jensen和她的同事调查了活跃的海洛因和安非他明使用者的贴现情况,并与前使用者和匹配的对照组(在性别、年龄、教育水平等方面匹配的个人)进行了对比。调查人员要求参与者想象他们有一张价值10万挪威克朗(NOK),约14600美元的中奖彩票。

然后他们问参与者,他们是愿意现在得到更少的钱(少于100,000挪威克朗),还是愿意在一周后得到全部的钱。在活跃的吸毒者中,20%的人说他们现在就想要钱,并愿意少拿一点来得到它。只有4%的前吸毒者和2%的匹配对照组愿意接受这种损失。

吸烟者比匹配的对照组更有可能对金钱奖励打折扣(也就是说,如果他们必须等待更长的时间,他们对金钱奖励的重视程度就会降低)。他们抽得越多,尼古丁消耗得越多,他们对未来奖励的折扣就越大。这些发现对假设的金钱和真实的金钱都适用。

成瘾问题研究人员沃伦-K-比克尔和他的同事要求对阿片类药物成瘾的人和健康对照组完成一个以这句话开始的故事。“醒来后,比尔开始思考他的未来。一般来说,他期望……"。

阿片类药物成瘾的研究参与者提到的未来,,平均为9天。健康对照组提到的未来平均为4.7年。这一惊人的差异说明,当我们在成瘾药物的支配下,“时间视野 “是如何缩小的。

相反,当我问我的病人什么是他们尝试进入康复的决定性时刻时,他们会说一些表达了对时间的长远看法的话。正如一位在过去一年里一直吸食海洛因的病人告诉我的那样,“我突然意识到我已经吸食了一年的海洛因,我想,如果我现在不停止,我的余生可能都要这样做”。

反思自己整个人生的轨迹,而不仅仅是当下,让这个年轻人对自己的日常行为有了更准确的盘点。德利拉的情况也是如此,她在想象自己十年后仍在吸食大麻后,才愿意戒除大麻四周。

在今天这个富含多巴胺的生态系统中,我们都已经开始追求即时满足。我们想买东西,第二天它就会出现在我们的门槛上。我们想知道什么,下一秒答案就会出现在我们的屏幕上。我们是否正在失去琢磨事情的诀窍,或者在寻找答案时感到沮丧,或者不得不等待我们想要的东西?

神经科学家塞缪尔-麦克卢尔和他的同事研究了大脑的哪些部分参与了选择即时奖励和延迟奖励。他们发现,当参与者选择立即奖励时,大脑中的情绪和奖励处理部分亮起。当参与者延迟奖励时,前额叶皮层–大脑中参与计划和抽象思维的部分–变得活跃。

这里的含义是,我们现在都很容易受到前额叶皮层萎缩的影响,因为我们的奖励途径已经成为我们生活的主要驱动力。

摄取高多巴胺商品并不是影响延迟折扣的唯一变量。

例如,与那些在资源丰富的环境中长大的人相比,那些在资源匮乏的环境中长大的人更有可能重视即时奖励而不是延迟奖励。生活在贫民窟的年轻巴西人比年龄匹配的大学生更看重未来的回报。

贫穷是成瘾的一个风险因素,尤其是在一个容易获得廉价多巴胺的世界里,这有什么奇怪的?

-

导致强迫性过度消费问题的另一个变量是我们今天拥有的休闲时间越来越多,随之而来的是无聊。

农业、制造业、家务和其他许多以前耗时的劳动密集型工作的机械化,减少了人们每天工作的时间,留下了更多的时间用于休闲。

在美国,就在内战(1861-1865年)之前,无论是农业还是工业,普通工人的典型一天包括每天工作10至12个小时,每周6天半,每年51周,每天用于休闲活动的时间不超过2小时。一些工人,通常是移民妇女,每天工作13个小时,每周工作6天。其他人则是在奴隶制下劳动。

相比之下,,今天美国的休闲时间在1965年至2003年间每周增加了5.1小时,每年增加270个休闲时间。到2040年,美国典型的一天中的休闲时间预计为7.2小时,每天的工作时间只有3.8小时。其他高收入国家的数字也类似。

美国的休闲时间,因教育和社会经济地位的不同而不同,但不是你想象的那样。

1965年,美国受教育程度较低的人和受教育程度较高的人都享有差不多的休闲时间。今天,生活在美国的没有高中文凭的成年人比拥有学士学位或更高学历的成年人多出42%的闲暇时间,闲暇时间的最大差异发生在工作日的时间。这在很大程度上是由于没有大学文凭的人就业不足。

多巴胺消费不仅是填补不工作时间的一种方式。它也成为人们不参加工作的一个原因。

经济学家Mark Aguiar和他的同事在一篇题为 “休闲奢侈品和年轻男性的劳动力供应 “的文章中写道:“在过去的15年中,21至30岁的年轻男性比年长的,男性或女性的工作时间下降更多。自2004年以来,时间使用数据显示,年轻男性明显,将他们的休闲转移到视频游戏和其他娱乐性的电脑活动”。

作家Eric J. Iannelli简要地影射了他自己的成瘾史,内容如下。

多年前,在现在看来是另一种生活中,一位朋友对我说:“你的整个存在可以归结为三部分循环。一:被搞死。二:搞砸了。三:破坏。损害控制”。我们认识的时间并不长,大概最多两个月,但他已经目睹了我经常喝得昏天黑地的情况,这只是成瘾的自我循环漩涡中更明显的表现之一,所以他已经得到了我的电话号码。他带着诡异的微笑,继续更普遍地假设–我怀疑只是半开玩笑地假设–成瘾者是无聊或沮丧的问题解决者,当没有其他挑战碰巧出现时,他们本能地设计出胡迪尼式的情况,让自己脱离困境。当他们成功时,药物成为奖励,当他们失败时,药物成为安慰奖。

-

当我第一次见到穆罕默德时,他是一条话语的河流。他的舌头几乎跟不上他的大脑,他的大脑里充满了各种想法。

“我想我可能有一点上瘾问题,“他说。我立刻喜欢上了他。

他用无懈可击的英语,带着轻微的中东口音,向我讲述了他的故事。

他于2007年从中东来到美国,学习本科数学和工程。在他的祖国,任何形式的吸毒都有可能受到严厉的惩罚。

到达美国后,对他来说,能够毫无顾忌地使用毒品是一种解放。开始时,他把吸毒和酗酒限制在周末,但在一年内,他每天都在吸食大麻,可以看到他的成绩和友谊因此受到影响。

他告诉自己,在我完成本科学位,被硕士课程录取,并获得资助攻读博士学位之前,我不会再吸烟。

他忠实于自己的承诺,在完成斯坦福大学机械工程硕士课程并获得资助攻读博士学位之前没有再吸烟。当他重新开始吸烟时,他保证只在周末吸烟。

博士毕业一年后,他每天都在抽烟,到了第二年年底,他为自己制定了新的规则:工作时抽10毫克的烟,不工作时抽30毫克的烟,只有在特殊场合才抽300毫克的烟……才会真正搞起来。

穆罕默德没有通过他的资格考试,这是他博士学习的高潮。他第二次参加考试,再次失败。他即将被终止学业,但他设法说服了他的教授给他最后一次机会。

2015年春天,穆罕默德承诺戒烟,直到他通过资格考试,无论需要多长时间。在接下来的一年里,,他戒掉了大麻,并比以前更努力地工作。他的最终报告有100多页长。

“他告诉我,“那是我生命中最积极和最有成效的几年”。

那一年,他通过了资格考试,考试后的晚上,一位朋友带着大麻过来帮他庆祝。起初,穆罕默德拒绝了。但他的朋友说:“像你这么聪明的人不可能上瘾”。

就这一次,穆罕默德告诉自己,然后在毕业前不要再来。

到了星期一,在毕业前不再 吸食大麻,变成了在 有课的日子里不吸食大麻,变成了在有硬课的日子里不吸食大麻,变成了在有考试的日子里不吸食大麻,变成了在上午九点前不吸食大麻。

穆罕默德很聪明。那么,为什么他不能弄清楚,每次他吸烟时,他都不能坚持他自我设定的时间限制?

因为一旦他开始使用大麻,他就不受理性的支配;他被快乐-痛苦的平衡所支配。即使是一根大麻也会产生一种不容易受逻辑影响的欲望状态。在这种影响下,他不再能客观地评估吸烟的直接回报和长期回报。延迟贴现支配了他的世界。

在穆罕默德的情况下,时间上的自我约束只能到此为止,而适量的大麻不太可能成为一种选择。他必须,而且最终也找到了另一种方法。

分类的自我约束

雅各布在复发一周后再次来找我。他整个星期都没有使用。他把他的机器放在一个垃圾桶里,他知道当天就会被运走。他也把他的笔记本电脑和平板电脑放好。他多年来第一次去教堂,为他的家人祈祷。

“不考虑自己和自己的问题是一个很好的改变。我也不再羞辱自己。我的是一个悲伤的故事,但我可以做一些事情。”

他停顿了一下。“但我感觉不好,“他说。“我在星期一见到你,到了星期五我就想到要自杀,但我知道我不会这么做。”

我说:“这是使用后的一种消退,“我说。“让你的感觉像波浪一样涌上心头。要有耐心,随着时间的推移,你会感觉更好。

在随后的几周和几个月里,雅各布不仅通过限制接触色情制品、聊天室和TENS装置,而且还通过限制 “任何形式的欲望 “来保持禁欲。

他不再看电视、电影、YouTube、女子排球比赛–几乎所有给他带来性挑逗形象的东西。他跳过了某些类型的新闻文章;例如,关于据称与唐纳德-特朗普有染的脱衣舞女郎斯托米-丹尼尔斯的文章。早上在镜子前刮胡子之前,他先把短裤穿上。看到自己的裸体本身就是一个触发点。

“我用自己的身体玩了很长时间。我不能再那样做了,“他说。“我必须避免任何可能娱乐我的成瘾心理的事情。”

-

分类自我约束通过将多巴胺分为不同的类别来限制消费:那些我们允许自己消费的亚型,以及那些我们不允许消费的亚型。

这种方法不仅可以帮助我们避免所选择的药物,还可以避免导致对药物渴望的触发因素。这种策略对我们不能完全消除但我们试图以更健康的方式消费的物质特别有用,如食物、性和智能手机。

我的病人米奇沉迷于体育博彩。在他四十岁时,他已经输掉了一百万美元的赌博。参加匿名赌徒协会是他康复的一个重要部分。通过参与匿名赌徒协会,他了解到他要避免的不仅仅是体育博彩。他还必须避免观看电视体育节目,阅读报纸上的体育版,浏览与体育有关的互联网网站,以及收听体育广播。他给他所在地区的所有赌场打电话,把自己列入 “禁止进入 “名单。通过避免使用他所选择的毒品以外的物质和行为,米奇能够使用分类约束来减少复发体育博彩的风险。

不得不禁止自己的行为,有种悲壮感人的感觉。

至于雅各布,隐藏赤裸的身体,他的和其他人的,是他康复的一个重要部分。隐藏身体作为一种方式,以尽量减少参与被禁止的性行为的风险,长期以来一直是许多文化传统的一部分,一直延续到今天。古兰经》中提到了女性的矜持。“你要告诉信道的,妇女要垂下眼帘,守住她们的私处,不要暴露她们的装饰品……要把头巾的一部分包在胸前,不要暴露她们的装饰品。”

耶稣基督末世圣徒教会(LDS Church)已经就其成员的适度着装发表了官方声明,例如不鼓励"短裤和短裙,不遮盖腹部的衬衫,以及不遮盖肩膀或前面或后面低胸的衣服”。

-

当我们无意中把一个触发器纳入我们可接受的活动清单时,分类的自我约束就会失效。我们可以通过基于经验的心理筛选过程来纠正这样的错误。但是,当类别本身发生变化时,怎么办?

美国老生常谈的饮食传统–素食主义者、素食主义者、生食主义者、无麸质食品、阿特金斯、Zone、生酮症、旧石器时代、葡萄柚–是分类自我约束的一个例子。我们追求这些饮食的原因多种多样:医疗、道德、宗教。但不管是什么原因,最终的效果是减少对大型食物类别的接触,这反过来又限制了消费。

但是,当类别因市场力量而随时间变化时,饮食作为一种分类的自我约束形式,,受到威胁。

超过15%的北美家庭使用无麸质产品。有些人无麸质食品是因为他们患有乳糜泻,这是一种自身免疫性疾病,摄入麸质会导致小肠受损。但越来越多的人不含麸质,因为这有助于他们限制高热量、低营养的碳水化合物的消费。问题是什么?

从2008年到2010年,美国推出了约3000种新的无麸质零食产品,而烘焙产品是目前无麸质市场中收入最高的单一包装商品类别。2020年,仅在美国,无麸质产品的价值估计为103亿美元。

无麸质饮食以前有效地限制了高热量加工食品的消费,如蛋糕、饼干、饼干、麦片、意大利面和披萨,现在不再如此。对于那些使用无麸质饮食来避免麸质的人来说,这可能是个好消息。但是对于那些从无麸质饮食中受益的人来说,作为一个限制面包、蛋糕和饼干消费的类别,这个类别不再起作用。

无麸质饮食的演变说明了控制消费的企图是如何被现代市场力量迅速反击的,这只是我们的多巴胺经济中固有的挑战的又一个例子。

还有许多其他现代例子,以前禁忌的毒品被转化为社会可接受的商品,往往以药品的名义。香烟变成了vapepens和ZYN pouches。海洛因变成了奥施康定。大麻变成了 “医用大麻”。我们刚刚承诺戒烟,我们的旧毒品就以包装精美、价格合理的新产品的形式重新出现,说:"嘿!这没关系。我现在对你有好处。

-

将被妖魔化的人神化是另一种形式的分类自我约束。

自史前时代以来,人类已将改变心智的药物提升为神圣的类别,在宗教仪式、成年仪式上使用,或作为药物。在这种情况下,只有牧师、巫师或其他接受过特殊培训或被赋予特殊权力的指定人员才被允许使用这些药物。

7000多年来,致幻剂,也被称为迷幻剂(魔幻蘑菇、死藤水、佩奥特),在不同的文化中具有神圣的用途。然而,当致幻剂在20世纪60年代的反主流文化运动中作为娱乐性药物变得流行和广泛可用时,危害成倍增加,导致LSD在世界大部分地区被定为非法。

今天,有一场运动让致幻剂和其他迷幻剂重新投入使用,但只是在迷幻剂辅助心理治疗的伪神圣背景下。经过专门培训的精神病学家和心理学家现在正在施用致幻剂和其他强效精神药物(迷幻剂、氯胺酮、摇头丸)作为心理健康的补救措施。施加有限剂量(1到3种)的迷幻剂,并在数周内穿插进行多次谈话治疗,已经成为现代萨满教的等同物。

希望通过限制获得这些药物的机会,并让精神病医生把关,这些化学品的神秘特性–一体感、超越时间、积极的情绪和崇敬–可以得到利用,而不会导致滥用、过度使用和成瘾。

-

有些人既不需要萨满也不需要精神病学家来给他们选择的药物注入神圣的力量。在现在著名的斯坦福大学棉花糖实验中,至少有一个孩子在实验中完全靠自己来管理神圣的东西。

斯坦福棉花糖实验是心理学家沃尔特-米歇尔于20世纪60年代末在斯坦福大学领导的一系列研究,以研究延迟满足。

3至6岁的儿童可以选择立即提供一个小奖励(一个棉花糖)或两个小奖励(两个棉花糖),如果孩子能等待大约15分钟而不吃第一个棉花糖。

在这段时间里,研究人员离开房间,然后再回来。棉花糖被放在桌子上的一个盘子里,房间里没有其他干扰:没有玩具,没有其他孩子。这项研究的目的是为了确定,儿童的延迟满足感何时发生。随后的研究考察了什么样的现实生活结果与延迟满足的能力,或缺乏这种能力有关。

研究人员发现,在大约一百名儿童中,有三分之一的儿童能够坚持到拿到第二块棉花糖。年龄是一个主要的决定因素:孩子越大,越能拖延。在后续研究中,能够等待第二颗棉花糖的儿童往往有更好的SAT分数和更好的教育程度,并且总体上是在认知和社会方面适应得更好的青少年。

实验的一个细节不太为人所知,那就是孩子们在挣扎着不吃第一个棉花糖的那十五分钟里做了什么。

研究人员的观察显示了自我束缚的字面体现。孩子们 “,用手遮住眼睛,或转过身去,使他们看不到托盘……开始踢桌子,或拽他们的小辫子,或抚摸棉花糖,好像它是一个小毛绒动物”。

遮住眼睛,转过身去,让人联想到身体上的自我束缚。拽着小辫子表明用身体上的疼痛来分散注意力……这一点我将在后面详细谈及。但是抚摸棉花糖呢?这个孩子没有远离想要的东西,而是把它当作宠物,太珍贵了,不能吃,或者至少不能冲动地吃。

我的病人Jasmine因为过度饮酒,每天多达10瓶啤酒而来寻求帮助。作为治疗的一部分,我建议她把所有的酒精从家里拿走,作为一种自我约束的策略。她基本上接受了我的建议,但有一个转折。

她清除了所有的酒精,只有一种啤酒留在她的冰箱里。她称这是她的 “图腾啤酒”,她认为这是她选择不喝酒的象征,是她的意志和自主权的代表。她告诉自己,她只需要专注于不喝这一瓶啤酒,而不是从世界上大量的啤酒中不喝任何啤酒这一更艰巨的任务。

这种元认知的技巧,将诱惑的对象转化为克制的象征,有助于茉莉花的禁欲。

-

在他第二次尝试康复的半年后,我在等候室见到了雅各布。我已经有几个月没有见到他了。

我一看到他,就知道他干得不错。他的衣服很合身,拥抱他身体的方式。但这不仅仅是他的衣服。他的皮肤也适合他,当一个人感到与自己和世界相连时,他的皮肤也是如此。

不是说你会在任何精神病学教科书中找到这一点。这只是我看了几十年病人后注意到的事情。当人们病情好转时,一切都会保持一致,有一种正确性。那天,雅各布有一种正确的感觉。

“我的妻子回到了我的生活中,“我们一到我的办公室,他就说。“我们仍然分居,但我去西雅图看她,我们度过了两天美好的时光。我们要一起度过圣诞节。”

“我很高兴,雅各布。”

“我已经摆脱了我的执着。我没有被强迫以,以某种方式行事。我可以自由地再次决定我将做什么。我的病复发已经有将近六个月了。如果我继续做我正在做的事,我想我将会好起来。比没事更好。”

他看着我并微笑着。我也微笑着回应。

-

雅各布为避免任何可能激发性欲的东西所做的非凡努力,在我们现代人的感觉中似乎完全是中世纪的事,与一件毛衣仅一步之遥。

然而,他远没有感到被他的新生活方式所束缚,而是感到解放了。从强迫性过度消费的控制中解脱出来,他又能以快乐、好奇和自发的态度与其他人和世界互动。他感到有了某种尊严。

正如伊曼纽尔-康德在*《道德形而上学*》中写道:“当我们意识到我们有能力进行这种内在的立法时,(自然)人感到自己不得不,对自己身上的道德人产生敬意”。

捆绑自己是获得自由的一种方式。

第六章

破碎的平衡?

我希望,“克里斯说,他坐在我的办公室里,调整他的背包,把掉进眼睛里的头发往后推,晃动他的膝盖(在随后的几年里,我知道他总是在运动),“你会继续给我服用丁丙诺啡。这很有帮助。事实上,这是一种轻描淡写的说法。我不确定没有它我还能不能活着,我需要找一个能给我开药的人。”

丁丙诺啡是一种半合成的阿片类药物,从罂粟中提炼出来的thebaine。与其他阿片类药物一样,丁丙诺啡与μ-阿片受体结合,可立即缓解疼痛和对阿片类药物的渴望。最简单的说法是,它的作用是将快乐-痛苦的平衡恢复到一个水平位置,以便像克里斯这样的人能够停止与渴望作斗争,重新开始生活。有充分的证据表明,丁丙诺啡可以减少非法阿片类药物的使用,降低过量的风险,并改善生活质量。

但不容忽视的事实是,丁丙诺啡是一种阿片类药物,可以被滥用、转用,并在街头出售。对于不依赖较强阿片类药物的人来说,丁丙诺啡可以产生一种兴奋的感觉。使用丁丙诺啡的人在停止或减少剂量时,会出现阿片类药物戒断和渴望。事实上,有一些病人告诉我,丁丙诺啡的戒断远比他们服用海洛因或奥施康定的情况要严重。

“你为什么不告诉我你的故事,“我对克里斯说,“然后我会让你知道我的想法。”

-

克里斯于2003年来到斯坦福大学。他的继父开着一辆借来的旧雪佛兰Suburban把他从阿肯色州送来。这辆越野车装满了克里斯的物品,在挤在学生宿舍门口的闪亮的新宝马和雷克萨斯中显得格外显眼。

克里斯没有浪费时间。他一丝不苟地整理他的宿舍,首先是他的CD收藏,他按字母顺序排列。他研究了课程目录,确定了创意写作、希腊哲学和德国文化中的神话与现代性。他梦想成为一名作曲家,一名电影导演,一名作家。他的计划,就像他的同学们一样,很宏伟。这将是他在斯坦福大学辉煌的开始。

一旦开始上课,克里斯在所有预期的方面表现良好。他努力学习。他取得了优异的成绩。但在另一个层面上,他并没有茁壮成长。他独自上课,独自在房间或图书馆学习,独自在宿舍的公共休息室()里弹钢琴。他最喜欢的校园流行语–社区,让他无所适从。

我们中的大多数人在回顾我们早期的大学生活时,都会记得为找到自己的人而挣扎。克里斯挣扎得更厉害。即使是现在,也很难说出确切的原因。他是一个漂亮的年轻人。富有思想。和蔼可亲。急于取悦。也许这与他是那个来自阿肯色州的穷小子有关。

他孤独的校园生活一直持续到大二,直到他在校园兼职工作中遇到一个女孩。他那棱角分明的五官、柔软的棕色头发,以及粗壮的肌肉构造一直吸引着人们的注意。他和那个女孩,一个本科生同学,接吻了,克里斯一下子就爱上了。当她告诉他她有一个男朋友时,他决定这并不重要。他想和她在一起,并反复寻找她。当他没有放弃时,她指责他跟踪她,并向他们共同的老板举报他。结果,他失去了工作,并被学校管理层训斥。没有工作和女朋友,他决定只有一个解决办法。他要自杀。

克里斯给他母亲写了一封临别邮件。“妈,我穿了干净的内裤。“他借了一把刀,带着他的CD机和一张精心挑选的CD,来到了罗布泊球场。当时正值黄昏,他的计划是吞下一瓶药片,割开手腕,在夕阳西下的时候死去。

音乐对克里斯很重要,他精心选择了他的最后一首歌。纽约独立后朋克复兴乐队Interpol的 “PDA”。“PDA “的节奏感很强,令人振奋。歌词是,很难说清楚。最后一节是这样的"今晚睡觉,今晚睡觉,今晚睡觉,今晚睡觉。有话可说,有事可做,无话可说,无事可做”。克里斯一直等到这首歌的最后,然后把刀的锋利边缘拉过两个手腕。

试图在一片空地上割腕自杀,结果发现不是一个非常有效的策略。半小时后,他手腕上的血已经凝固了,他坐在黑暗中,看着人们走过。他回到寝室,让自己把药丸吐出来,然后打了911。救护人员来了,把他带到斯坦福医院,在那里他被送进了精神病院。

他的继父是第一个来探望他的人。他的母亲也计划前来,但却无法登机。她对飞行有一种长期的恐惧。他的生父也出现了,他每年只见过他几次。当他的父亲看到克里斯托弗手腕上红色的、凸起的切口时,显得很震惊。

克里斯在精神病院总共呆了两个星期。在那段时间里,他主要是觉得在一个受控的、可预测的环境中得到了解脱。

斯坦福大学的一名代表来到单位看望他,并通知他,在这种情况下,他将被迫从斯坦福大学请病假,直到他康复到能够返回,由学校决定和决定。

克里斯回到阿肯色州,与他的母亲和继父一起生活。他找了一份服务台的工作。他发现了毒品。

2007年秋天,克里斯回到了斯坦福大学。在,他需要与学生心理健康负责人和他的驻校院长见面,向他们汇报他的最新进展,并提出令人信服的重新入学的理由。

在见面的前一天,他和一个在斯坦福大学认识的女孩住在一起。他和她并不熟,但她 “也有问题”,所以克里斯感觉更舒服,问他是否可以在她那里住上一两个晚上,同时让自己与大学的关系得到解决。

面试前一天晚上,克里斯熬夜 “吸食可卡因 “并阅读弗洛伊德的《文明及其不满》。到了早上,他得出结论,他太混乱了,无法与一群大学管理人员见面。他当天就飞回了家。

接下来的一年,克里斯在100多度的天气里为阿肯色大学铲土、铺设地膜、修剪草坪。他喜欢这种体力劳动,喜欢移动身体的方式来分散他的注意力。他被提拔为树艺师,主要工作是把树干和树枝塞进碎木机。

当他不工作的时候,他就在作曲,谱子一个接一个,同时吸食大麻,这对他来说已经是不可或缺的了。

第二年秋天,克里斯再次回到斯坦福。这一次不需要亲自见面。克里斯像杰克-里奇那样出现在他的宿舍里,除了口袋里的牙刷和手里的笔记本电脑,什么都没有。他穿着自己的衣服睡在床垫上,没有床单。

他让自己变得有条不紊,他认识到这是他成功所需要的。作为他新的心态的一部分,他改变了他的专业。他现在将学习化学。

他还发誓要戒掉大麻,但他的决心只持续了三天,就又开始每天吸烟,躲在房间里,试图在他的室友(他只记得是 “某个印度人”)不在的时候抽。

在期中考试的时候,克里斯推断,既然他大部分的学习时间都花在嗨上了,那么他的期中考试也应该很嗨。他在心理学课上读到了关于 “状态依赖学习 “的内容。他做了第二个问题,然后意识到他不知道这些材料,无法完成考试。他站起来走了出去,顺手把他的试卷扔进了垃圾桶。

第二天他就坐上了回家的飞机。

第三次离开斯坦福的感觉对克里斯来说有所不同。它带有无望的色彩。当他回到家时,他完全没有雄心壮志,甚至没有继续作曲的想法。他开始大量饮酒,此外还吸食大麻。然后他第一次尝试阿片类药物,这在2009年的阿肯色州很容易做到,当时阿片类药物制造商和经销商正在向该州注入数百万的阿片类止痛药。同年,,阿肯色州的医生为每100个生活在阿肯色州的人开了116张阿片类药物处方。

在服用阿片类药物时,克里斯认为他一直在寻找的一切似乎突然就在眼前。是的,他感到兴奋,但这并不是关键所在。关键是他感觉到了联系。

他开始给亲戚和其他他认识的人打电话,交谈,分享,倾诉。只要他还在吸毒,这种联系就显得很真实,但阿片类药物一过就消失了。他了解到,毒品制造的亲密关系并不持久。

间歇性使用阿片类药物的模式跟随克里斯进入了他在斯坦福大学的下一次入学尝试。当他在2009年秋天回来时,现在是他的第四次尝试,他在时间上和地理上都被他的本科生同龄人边缘化。他比一般的大二学生大五岁。

他被安排在研究生宿舍,与一名粒子物理学的研究生共用一套两居室的公寓。他们没有什么共同点,并努力不影响彼此的工作。

他养成了围绕学习和使用毒品的习惯。他已经放弃了尝试戒毒的想法。他开始认为自己是一个公认的 “吸毒者”。

他每天都在自己的卧室里独自吸食大麻。每个星期五晚上,他都会独自到旧金山去买海洛因。在街上打一针花了他15美元,持续5到15秒的兴奋,以及持续数小时的余韵。他抽了更多的大麻来缓解下坠感。第一季度的中期,他卖掉了他的笔记本电脑,以购买更多的海洛因。然后他卖掉了自己的外套。他记得当他在城市的街道上徘徊时很冷。

他曾经试图与他的语言课上的两个英国学生交朋友。他告诉他们,他想拍一部电影,里面有他们。他开始对摄影感兴趣,有时在校园里闲逛拍照。他们最初似乎被吸引住了,但当他告诉他的电影想法–拍摄他们在吃饭时用美国口音说话–他们不同意,此后就躲着他。

“我想我一直是这样的怪人。奇怪的想法。这就是为什么我从来不想告诉别人我在想什么。”

在这一切中,克里斯去上课,除了在《异常行为的人际关系基础》中得到一个B以外,其余都是A。他在圣诞节时回家了,没有再回来。

2010年秋天,克里斯做了最后一次半心半意的尝试,想进入斯坦福大学学习。他在门洛帕克的校外租了一个房间,并宣布了另一个新专业:人类生物学。几天后,他从房东太太那里偷来了止痛药,并得到了安眠药的处方,他将其碾碎并注射了进去。他度过了五个痛苦的月份,然后离开了斯坦福大学,这次他不希望再回来。

在阿肯色州的家中,克里斯整天都在吸毒。他每天早上都会吸食毒品,几个小时后毒品消失,他就会躺在父母家的床上,希望时间能够过去。这个循环似乎没有尽头,无法逃避。

2011年春天,克里斯在醉酒的情况下偷吃冰激凌,被警察抓住。他被提供给监狱或康复中心。他选择了戒毒所。2011年4月1日,在康复中心,克里斯开始服用一种叫做丁丙诺啡的药物,商品名为Suboxone。克里斯认为丁丙诺啡拯救了他的生命。

在服用丁丙诺啡两年后,克里斯决定做最后一次尝试,回到斯坦福。2013年,他从一个中国老人那里租了一张拖车屋的床。他买不起其他东西。在他来到校园的第一个月,他来找我寻求帮助。

-

当然,我同意为克里斯开丁丙诺啡。

三年后,他以优异的成绩毕业,并继续获得博士学位。事实证明,他的 “怪异 “想法很适合在实验室中使用。

2017年,他与女友结婚。她知道他的过去,理解他为什么要服用丁丙诺啡。她有时会感叹他的 “机器人式的缺乏情感”,特别是在她觉得应该生气的时候,他明显缺乏愤怒。

但基本上,生活是美好的。克里斯不再被渴望、愤怒和其他不可容忍的情绪所淹没。他每天都在实验室里工作,下班后赶回家去看他的妻子。他们很快就迎来了他们的第一个孩子。

2019年的一天,在我们的一次月度会议上,我对克里斯说:“你做得很好,而且已经做了这么久,你有没有想过尝试摆脱丁丙诺啡?”

他的答案是确定的。“我永远不想离开丁丙诺啡。它对我来说就像一个电灯开关。它不只是阻止我吸食海洛因。它给了我的身体一些我需要的东西,而且在其他地方找不到。”

用药物来恢复水平平衡?

我经常想到克里斯那天说的话,关于丁丙诺啡给了他在其他地方找不到的东西。

长期使用毒品是否打破了他的快乐-痛苦平衡,以至于他在余生都需要阿片类药物来感受 “正常”?也许有些人的大脑失去了恢复平衡所需的可塑性,即使在长期戒断之后。也许即使在小精灵下马后,他们的天平仍然永久地偏向于疼痛的一边。

还是克里斯说阿片类药物纠正了他天生的化学失衡?

当我在20世纪90年代读医学院和住院医师时,我被告知,患有抑郁症、焦虑症、注意力缺失、认知扭曲、睡眠问题等的人,他们的大脑没有按照他们应有的方式工作,就像糖尿病患者的胰腺没有分泌足够的胰岛素。根据该理论,我的工作是取代缺失的化学物质,使人们能够 “正常 “工作。这种信息被制药业广泛传播和积极推广,并在医生和病人消费者中找到了可以接受的受众。

或者,也许克里斯说的仍然是不同的东西。也许他是在说丁丙诺啡弥补了不是在他的大脑,而是在这个世界的不足。也许世界让克里斯失望了,而丁丙诺啡是他能看到的最好的适应方式。

无论问题是在克里斯的大脑中还是在这个世界上,无论问题是由长期使用药物造成的还是他天生就有的问题,这里有一些我在使用药物压制快乐方面的担心。

首先,任何压在快乐方面的药物都有可能让人上瘾。

迷上处方兴奋剂的大学生大卫是活生生的证据,他从医生那里获得兴奋剂,用于诊断医疗状况,并不意味着对依赖和成瘾的问题有免疫力。处方兴奋剂的分子相当于街头的甲基苯丙胺(冰毒、速效药、曲奇、克里斯蒂娜、无瞌睡、史酷比)。它们导致大脑奖励途径中的多巴胺激增,并且 “具有很高的滥用潜力”,这是食品和药物管理局对Adderall的警告中的直接引用。

第二,如果这些药物实际上并不像它们应该的那样起作用,或者更糟糕的是,从长远来看会使精神症状恶化,那怎么办?尽管丁丙诺啡对克里斯有效,但,更普遍的精神药物的证据并不健全,尤其是长期服用时。

尽管四个高资源国家(澳大利亚、加拿大、英国和美国)对抗抑郁药(百忧解)、抗焦虑药(Xanax)和催眠药(Ambien)等精神病药物的资助大幅增加,但这些国家的情绪和焦虑症状的流行率并没有下降(1990至2015年)。在控制精神疾病风险因素(如贫困和创伤)的增加时,甚至在研究严重精神疾病(如精神分裂症)时,这些发现仍然存在。

焦虑和失眠患者如果每天服用苯二氮卓类药物(Xanax和Klonopin)和其他镇静催眠剂超过一个月,可能会出现焦虑和失眠恶化的情况。

每天服用阿片类药物超过一个月的疼痛患者,不仅有阿片类药物成瘾的风险,也有疼痛恶化的风险。如前所述,这是,称为阿片类药物引起的痛觉亢进,即阿片类药物在重复服用时使疼痛加剧。

像Adderall和Ritalin这样治疗注意力缺陷障碍的药物可以促进短期记忆和注意力,但几乎没有证据表明可以增强长期复杂的认知能力,提高学术水平,或提高成绩。

正如公共卫生心理学家格雷琴-勒弗-沃森和她的合著者在*《美国大学校园的多动症药物滥用危机*》中写道:“令人信服的新证据表明,,多动症药物治疗与学术和社会情感功能的恶化有关。”

最近的数据显示,即使是以前被认为不会 “形成习惯 “的抗抑郁药,也可能导致耐受性和依赖性,甚至可能使抑郁症长期恶化,这种现象被称为迟发性精神障碍症。

除了成瘾问题和这些药物是否有帮助的问题,我一直被一个更深的问题所困扰。如果服用精神药物使我们失去了人性的某些基本方面,那该怎么办?

1993年,精神病学家彼得-克莱默(Peter Kramer)博士出版了他的开创性著作《倾听百忧解》(Listening to Prozac),他在书中认为,抗抑郁药让人 “好上加好”。但是,如果克莱默搞错了呢?如果精神药物不是让我们比健康更好,而是让我们比健康更差呢?

多年来,我有许多病人告诉我,他们的精神药物虽然能在短期内缓解痛苦的情绪,但也限制了他们体验全部情绪的能力,特别是像悲伤和敬畏这样的强大情绪。

一位服用抗抑郁药似乎效果不错的病人告诉我,她不再为奥运会的广告而哭泣。当她谈到这一点时,她笑了,她高兴地放弃了她性格中多愁善感的一面,以缓解抑郁症和焦虑症。但是,当她在自己母亲的葬礼上都不能哭的时候,她的天平已经倾斜了。她停用了抗抑郁药,不久后经历了更广泛的情绪波动,包括更多的抑郁和焦虑。她决定为了感觉到自己是人,这些低谷是值得的。

我的另一个病人已经从大剂量的奥施康定(OxyContin)中减量,她已经为慢性疼痛服用了十多年,几个月后她和她丈夫一起回来看我。这是我第一次见到他。这么多年来,他已经厌倦了这么多的医生。“他说:“我的妻子在服用羟考酮后,不再听音乐。现在她不再听那些东西了,又喜欢上了音乐。对我来说,这感觉就像我找回了我结婚时的自己。”

我对精神药物治疗有自己的经验。

我从小就烦躁不安,对我的母亲来说,我是一个难以抚养的孩子。她努力帮助我控制我的,在这个过程中,她对自己作为父母感到很难过,或者至少这是我对过去的解释。她承认她更喜欢我的弟弟,他温顺、好说话。我也喜欢他,当我母亲沮丧地举手时,他有效地抚养了我。

在我二十多岁的时候,我开始服用百忧解,因为长期的低度烦躁和焦虑被诊断为 “非典型抑郁症”。我马上就感觉好了。最主要的是,我不再问那些大问题。*我们的目的是什么?我们有自由意志吗?我们为什么受苦?有上帝吗?*相反,我只是继续问。

另外,在我的生活中,我和我的母亲第一次相处得很好。她发现我很讨人喜欢,而我也喜欢更讨人喜欢。我更适合她。

几年后,当我因为想要怀孕而停止服用百忧解时,我又恢复了以前的样子:暴躁、质疑、不安。几乎就在同时,我和母亲又开始闹矛盾了。当我们两个人都在房间里时,房间里的空气似乎都在颤抖。

几十年后,我们的关系稍有好转。我们在互动最少的时候做得最好。这让我很难过,因为我爱我的妈妈,我知道她爱我。

但我并不后悔离开百忧解。我不服用百忧解的个性,虽然不适合我的母亲,但却让我能够做一些我本来不会做的事情。

今天,我终于可以接受自己是一个有点焦虑、有点抑郁的怀疑论者。我是一个需要摩擦的人,需要挑战,需要为之努力或抗争的东西。我不会为了适应这个世界而把自己缩小。我们中的任何人都应该这样吗?

在通过药物治疗来适应这个世界的过程中,我们正在解决什么样的?在治疗疼痛和精神疾病的幌子下,我们是否正在使大部分人口在生物化学上对无法忍受的环境漠不关心?更糟的是,精神药物已经成为一种社会控制手段,特别是对穷人、失业者和被剥夺权利者的控制?

穷人,特别是贫穷的儿童,更经常地被开具精神药物,而且用量更大。

根据CDC国家健康统计中心的全国健康访谈调查的2011年数据,,7.5%的6至17岁的美国儿童因 “情绪和行为困难 “而服用处方药。贫困儿童比非贫困儿童更有可能服用精神病药物(9.2%对6.6%)。男孩比女孩更有可能接受药物治疗。非西班牙裔的白人比有色人种更有可能接受药物治疗。

根据佐治亚州医疗补助数据对全国其他地区的推断,,可能有多达一万名幼儿正在接受像利他林这样的精神刺激剂药物。

正如精神病学家埃德-莱文(Ed Levin)就美国青年,特别是穷人的过度诊断和过度用药问题写道:“虽然像所有的行为一样,愤怒的倾向必须涉及一些生物学问题,但它可能更显著地反映出病人对不利和不人道的待遇的反应。”

这种现象并不限于美国。

瑞典的一项全国性研究分析了不同精神病药物的处方率,其依据是他们所谓的 “邻里贫困 “指数(教育、收入、失业和福利援助指数)。对于每一类精神病药物,他们发现随着社区社会经济地位的下降,精神病药物的处方率也在增加。他们的结论是。“这些发现表明,社区的贫困与精神病药物处方有关。”

阿片类药物也被不成比例地开给穷人。

根据美国卫生与公众服务部的说法,“贫困、失业率和就业人口比例与处方阿片类药物的流行和物质使用措施高度相关。平均而言,,经济前景较差的县更有可能有较高的阿片类药物处方率、阿片类药物相关的住院率和药物过量死亡率。”

享受医疗补助的美国人,即联邦资助的最贫穷和最脆弱人群的健康保险,被开具阿片类止痛药的比例是非医疗补助患者的两倍。医疗补助患者死于阿片类药物的比例是非医疗补助患者的三到六倍。

即使像丁丙诺啡维持治疗(BMT)这样的药物,也就是我给克里斯开的治疗阿片类药物成瘾的处方,当健康的社会心理决定因素没有得到同样的解决时,也可能构成一种 “临床放弃”。正如亚历山大-海切尔(Alexandrea Hatcher)和她的同事在《物质使用和滥用》杂志上写道。“如果不关注没有种族和阶级特权的病人的基本需求,BMT作为单独的药物治疗,而不是解放性的,可能会变成一种制度性的忽视,甚至结构性的暴力,以至于被认为足以让他们康复”。

-

由乔斯-韦登(Joss Whedon)执导的科幻电影《宁静》(Serenity)(2005年)想象了一个未来的世界,其中国家领导人进行了一项伟大的实验。他们给整个星球上的人接种疫苗,让他们远离贪婪、悲伤、焦虑、愤怒和绝望,希望能实现和平与和谐的文明。

马尔,一个流氓飞行员,电影的主人公,宁静号飞船的船长,与他的船员一起到这个星球去探索。他没有找到香格里拉,而是找到了没有现成解释的尸体。整个星球上的人都死于非命,他们躺在床上,踢在沙发上,斜躺在办公桌前。马尔和他的队员们最终解开了这个谜。基因突变使他们失去了对任何事物的饥饿感。

就像现实生活中的多巴胺耗尽的老鼠一样,他们宁愿饿死也不愿意为食物洗牌几厘米,这些人因缺乏欲望而死亡。

-

请不要误解我的意思。这些药物可以成为拯救生命的工具,我很感激在临床实践中拥有它们。但是,用药物消除人类的每一种痛苦都是有代价的,正如我们将看到的,有一条替代的道路可能效果更好:拥抱疼痛。

第三部分

对疼痛的追求

第七章

按压疼痛面

迈克尔坐在我对面,穿着牛仔裤和T恤衫,看起来很轻松。男孩般的英俊和毫不费力的魅力,他的自然魅力既是他的天赋也是他的负担。

“我是一个关注的妓女,“他说。“我的任何一个朋友都会告诉你。”

迈克尔的生活曾经是一个硅谷的童话故事。大学毕业后,他在房地产行业赚了数百万。到35岁时,他已经富可敌国,英俊得令人羡慕,并与他所爱的女人幸福地结婚。

但他有另一种生活,很快就会解开他所努力的一切。

“我一直是个精力充沛的人,寻找任何能给我带来动力的东西。可卡因是显而易见的,但酒精对我来说也是如此……从我第一次尝试时,就给我带来了兴奋和大量的能量。我告诉自己,我将成为一个可以娱乐性地吸食可卡因而不会陷入困境的人,。当时,我真的相信这一点。“他停顿了一下,笑了笑。“我应该知道。

“当我的妻子告诉我,解决我的毒瘾将是拯救我们婚姻的唯一途径时,我甚至没有犹豫。我想要她。我想要这段婚姻。恢复是唯一的选择。”

对迈克尔来说,辞职并不是最困难的部分。难的是弄清楚下一步该怎么做。戒烟后,他被他一直用毒品掩盖的所有负面情绪所淹没。当他不感到悲伤、愤怒和羞愧时,他根本就没有感觉,这可能更糟糕。然后他偶然发现了一些东西,给了他希望。

“第一次发生的时候,“他告诉我,“那是一个意外。我早上起来上网球课……在不吸毒的早期,这是一种分散自己注意力的方式。但在打完网球和淋浴后的一个小时,我仍然在流汗。我向我的网球教练提及此事,他建议我尝试用冷水澡代替。冷水浴有点疼,但只洗了几秒钟,直到我的身体适应了它。当我出来时,我感觉出奇的好,就像我喝了一杯非常好的咖啡。

“在接下来的几周里,我开始注意到,洗完冷水澡后我的情绪会好一些。我在网上研究了冷水疗法,发现了一个洗冰水澡的社区。这似乎有点疯狂,但我很绝望。按照他们的思路,我从冷水浴发展到在浴缸里装满冷水,把自己浸泡在里面。这样做效果更好,所以我加大了力度,在浴缸的水中加入冰块,,使温度更低。通过这样做,我可以把温度调到50度左右。

“我养成了一种习惯,每天早上把自己浸泡在冰水中5到10分钟,睡觉前再浸泡一次。在接下来的三年里,我每天都这样做。这是我康复的关键。”

“那是什么感觉?“我问,“把自己浸泡在冷水里?“我自己对冷水有厌恶感,甚至几秒钟都无法忍受那些温度。

“在最初的五到十秒钟里,我的身体在尖叫。停下来,你会杀了自己。它是那么的痛苦。”

“我可以想象。”

“但我告诉自己,这是有时间限制的,是值得的。在最初的冲击之后,我的皮肤就麻木了。刚出来后,我就觉得很兴奋。这完全像一种毒品……就像我记忆中的摇头丸或娱乐性的维柯丁一样。令人难以置信。我感觉好几个小时都很好。”

-

在人类历史的大部分时间里,人们都在冷水中洗澡。只有那些住在天然温泉附近的人可以定期享受热水澡。难怪那时的人们会呆在更脏的地方。

古希腊人开发了公共浴池的加热系统,但继续提倡使用冷水来治疗各种疾病。在20世纪20年代,一位名叫文森茨-普里斯尼茨的德国农民提倡使用冰水来治疗各种生理和心理疾病。他甚至把自己的家变成了一个冰水治疗的疗养院。

自从现代管道和暖气的出现,热水浴和淋浴已经成为常态;但冰水浸泡最近又开始流行起来。

耐力运动员声称它能加速肌肉恢复。苏格兰式淋浴 “也被称为 “詹姆斯-邦德式淋浴”,是伊恩-弗莱明的007小说中的詹姆斯-邦德所采用的,是新近流行的,包括以至少一分钟的冷水淋浴结束热水淋浴。

像荷兰人维姆-霍夫(Wim Hof)这样的冰水浸泡大师已经成为他们自己的名人,因为他们能够在接近冰点的温度下一次浸泡数小时。

布拉格查尔斯大学的科学家在《欧洲应用生理学杂志》上撰文,进行了一项实验,十名男子自愿将自己(头朝外)浸入冷水(14摄氏度)一小时。这是华氏57度。

研究人员使用血液样本显示,由于冷水浸泡,血浆(血液)中的多巴胺浓度增加了250%,血浆中的去甲肾上腺素浓度增加了530%。

多巴胺在冷浴过程中逐渐稳定地上升,并在之后的一个小时内保持上升。去甲肾上腺素在前30分钟内急剧上升,在后30分钟内趋于平稳,并在之后的一小时内下降了大约三分之一,但它仍然比基线高得多,,甚至在浴后第二小时内也是如此。多巴胺和去甲肾上腺素的水平远远超出了痛苦刺激本身,这就解释了迈克尔的说法:“我一出来……就感觉好几个小时。我感觉好几个小时都很好”。

其他研究考察了人类和动物的冷水浸泡对大脑的影响,显示单胺类神经递质(多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺)有类似的升高,这些神经递质也是调节快乐、动机、情绪、食欲、睡眠和警觉性的。

除了神经递质之外,动物的极度寒冷已被证明可以促进神经元的生长,这一点更加引人注目,因为已知神经元仅在少数情况下会改变其微观结构。

Christina G. von der Ohe和她的同事研究了冬眠的地松鼠的大脑。在冬眠期间,核心温度和大脑温度都下降到0.5-3摄氏度以内。在冰点温度下,冬眠地松鼠的神经元看起来就象是没有多少枝条(树突)和更少叶子(微树突)的骨干树。

然而,当冬眠的地鼠得到温暖时,神经元显示出显著的再生能力,就像春暖花开时的落叶林。这种重新生长发生得很快,可与只有在胚胎发育中才能看到的那种神经元可塑性相媲美。

该研究的作者在谈到他们的发现时写道。“我们在冬眠者大脑中展示的结构变化是自然界中发现的最引人注目的变化之一…。在恒河猴胚胎的海马体中,树突伸长可以达到每天114微米,而成年冬眠者仅在2小时内就表现出类似的变化。”

-

迈克尔意外地发现了冰水浸泡的好处,这是一个例子,说明在平衡的痛苦方面施加压力可以导致其相反的快乐。与按下快乐的一面不同,来自疼痛的多巴胺是间接的,而且可能更持久。那么,它是如何工作的呢?

疼痛通过触发身体自身的调节平衡机制而导致快乐。在这种情况下,最初的疼痛刺激之后,小精灵们就会在平衡的快乐方面跳动。

我们感受到的快乐是我们身体对痛苦的自然和反射性的生理反应。马丁-路德通过禁食和自我鞭笞来扼杀肉体,可能让他有点兴奋,即使是出于宗教原因。

随着间歇性地暴露在痛苦中,我们的自然享乐设定点会被加权到快乐一边,这样,随着时间的推移,我们变得不那么容易受到痛苦的影响,更能够感受到快乐。

20世纪60年代末,科学家在狗身上进行了,由于实验明显的残酷性,这些实验在今天是不被允许的,但还是提供了关于大脑平衡(或平衡)的重要信息。

在将狗的后爪与电流连接后,研究人员观察到。“在最初的几次电击中,这只狗显得很惊恐。它尖叫并乱动,瞳孔放大,眼睛凸起,毛发竖起,耳朵向后,尾巴蜷缩在两腿之间。出现了排便和排尿,以及许多其他强烈的自主神经系统活动的症状”。

第一次电击后,当狗被从束缚中解脱出来时,“它在房间里慢慢地移动,显得很隐蔽、犹豫不决,而且不友好”。在第一次电击中,狗的心率增加到每分钟150次,超过了静止的基线。当电击结束后,该狗的心率减缓到比基线低30次,持续了整整一分钟。

在随后的电击中,“它的行为逐渐改变。在电击过程中,恐怖的迹象消失了。相反,这只狗显得很痛苦、恼火或焦虑,但并不害怕。例如,它抱怨而不是尖叫,也没有表现出进一步的排尿、排便或挣扎。然后,当训练结束时突然被释放时,这只狗冲过来,跳到人身上,摇晃着尾巴,我们当时称之为’快乐的表现'。”

在随后的电击中,狗的心率只略微高于静止基线,而且只上升了几秒钟。电击结束后,心率大幅放缓,低于静止基线每分钟60次,是第一次的两倍。整整5分钟后,心率才恢复到静止基线。

随着反复接触痛苦的刺激,狗的情绪和心率也随之适应。最初的反应(疼痛)变得更短、更弱。之后的反应(快乐)变得更长更强。疼痛演变成高度警觉,演变成 “快乐”。与 “不战而屈人之兵 “的反应相一致的心率升高,演变成最小的心脏,然后是长时间的心动过缓,这是一种在深度放松状态下看到的心率减慢。

阅读这个实验,不可能不对遭受这种折磨的动物感到怜悯。然而,所谓的 “快乐的适应 “表明了一种诱人的可能性。通过压制平衡中的痛苦一方,我们是否可以获得更持久的快乐来源?

这个想法并不新鲜。古代哲学家们也观察到了类似的现象。苏格拉底(柏拉图在《苏格拉底不惧怕死亡的理由》中记载)在两千多年前就思考过痛苦和快乐之间的关系。

,这个被人们称为快乐的东西会显得多么奇怪!它与被认为是它的反面的东西–痛苦–的关系是多么奇怪啊!这两者在一个人身上永远不会被发现,但如果你寻求一个并得到它,你几乎一定会得到另一个。这两种东西在一个人身上永远不会被发现,但如果你寻求其中一种并得到它,你几乎必然也会得到另一种,就像它们都附在同一个头上一样。无论在哪里找到一个人,另一个人都会跟在后面。因此,在我的例子中,由于我的腿因脚镣而疼痛,快乐似乎也随之而来了。

美国心脏病专家海伦-陶西格(Helen Taussig)于1969年在《*美国科学家》*杂志上发表了一篇文章,其中描述了被雷电击中的人活到现在的经历。“我邻居的儿子,在他从高尔夫球场回来时被雷电击中。他被甩到了地上。他的短裤被撕成碎片,他的大腿被烧伤。当他的同伴让他坐起来时,他尖叫着说’我,我死了'。他的双腿麻木、发青,无法动弹。当他到达最近的医院时,他已经很兴奋了。他的脉搏非常缓慢”。这段叙述回顾了这只狗的 “喜悦之情”,包括脉搏变慢的情况。

我们都经历过某种形式的痛苦让位给快乐。也许像苏格拉底一样,你注意到在生病一段时间后情绪得到了改善,或者在运动后感觉到跑步的兴奋,或者在一部恐怖电影中获得了莫名其妙的快乐。就像痛苦是我们为快乐付出的代价一样,快乐也是我们对痛苦的回报。

荷尔蒙的科学

摩尔蒙斯是科学的一个分支,研究给予小到中等剂量的有毒和/或痛苦刺激的有益影响,如冷、热、重力变化、辐射、食物限制和运动。摩尔蒙斯来自古希腊语的荷尔蒙(hormáein):使其运动,推动,敦促。

美国毒理学家、激素作用领域的领导者爱德华-J-卡拉布雷斯将这种现象描述为 “生物系统对适度的环境或自我施加的挑战的适应性反应,通过这种反应,系统提高了其功能和/或对更严重挑战的耐受性”。

暴露在高于它们喜欢的20摄氏度的温度下的蠕虫(35摄氏度两小时)比没有暴露的蠕虫寿命长25%,并且在随后的高温下存活的可能性大25%。但是,过多的热量并不是好事。四小时而不是两小时的热暴露降低了随后的热耐力,并使寿命缩短了四分之一。

在离心机中旋转两到四周的果蝇不仅比未旋转的果蝇寿命长,而且在年老时更加敏捷,能够比未接触的同类爬得更高更久。但是,旋转时间超过这个时间的苍蝇并没有茁壮成长。

在生活在1945年核攻击中心以外的日本公民中,与未受辐射的人相比,那些受到低剂量辐射的人可能会显示出稍长的寿命和降低的癌症发病率。在那些生活在原子弹爆炸直接附近的人中,大约有20万人当场死亡。

作者认为,“低剂量刺激DNA损伤修复,通过刺激细胞凋亡[细胞死亡]来清除异常细胞,以及通过刺激抗癌免疫来消除癌细胞 “是辐射荷尔蒙效应的有利影响的核心。

请注意,,这些发现是有争议的,发表在著名的*《柳叶刀》*上的一篇后续论文对其提出了异议。

间歇性禁食和卡路里限制延长了啮齿动物和猴子的寿命,并增加了对与年龄有关的疾病的抵抗力,以及降低血压和增加心率变异性。

间歇性禁食作为一种减肥和改善健康的方法已经变得有些流行。断食算法包括隔天断食、每周一天断食、到第九小时断食、每天一餐断食、16:8断食 (每天断食16小时,在其他8小时的窗口内进行所有饮食),等等。

美国名人脱口秀主持人吉米-基梅尔实行间歇性禁食。“我已经做了几年的事情,,每周有两天让自己挨饿。在周一和周四,我每天吃不到500卡路里,然后在其他五天像猪一样吃。你让身体’吃惊',让它猜测。”

不久以前,这种禁食行为可能会被贴上 “饮食失调 “的标签。由于明显的原因,太少的卡路里是有害的。但是今天,禁食在一些圈子里被认为是正常的,甚至是健康的。

-

锻炼的情况如何?

运动会立即对细胞产生毒性,导致温度升高,有害的氧化剂,以及氧气和葡萄糖的剥夺。然而,有大量的证据表明,运动是促进健康的,而缺乏运动,特别是与长期久坐不动的饮食相结合–整天吃得太多–是致命的。

运动会增加许多参与积极情绪调节的神经递质:多巴胺、5-羟色胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、内分泌类固醇和内源性阿片肽(内啡肽)。锻炼有助于新神经元和支持性胶质细胞的诞生。锻炼甚至可以减少使用毒品和对毒品成瘾的可能性。

当大鼠在获得自由接触可卡因之前的六周,它们自我施用可卡因的时间比没有经过轮子训练的大鼠晚,而且次数也少。这一发现在海洛因、甲基苯丙胺和酒精中也得到了重复。当运动不是自愿的,而是强迫动物进行的,它仍然会导致自愿药物消费的减少。

在人类中,在初中、高中和成年早期,高水平的体育活动可以预测较低的药物使用水平。锻炼也被证明可以帮助那些已经成瘾的人停止或减少。

多巴胺对运动回路的重要性已被报道,在每一个对其进行研究的动物门类中都是如此。线虫C. elegans是一种蠕虫,也是最简单的实验动物之一,它对环境刺激的反应是释放多巴胺,表示当地有丰富的食物。多巴胺在身体运动中的古老作用与它在动机中的作用有关。为了获得我们欲望的对象,我们需要去获得它。

当然,今天容易获得的多巴胺并不要求我们离开沙发。根据调查报告,今天典型的美国人在醒着的时候有一半时间是坐着的,比五十年前多了50%。全球其他富裕国家的数据也具有可比性。当你考虑到我们进化到,每天穿越几十公里来争夺有限的食物供应时,我们现代久坐的生活方式的不利影响是毁灭性的。

我有时会想,我们现代人对成瘾的偏爱,部分是由于毒品提醒我们还有身体的方式在起作用。最流行的视频游戏的特点是头像可以跑、跳、爬、射击和飞行。智能手机,要求我们滚动页面和点击屏幕,巧妙地利用了古代的重复运动习惯,可能是通过几个世纪的研磨小麦和采摘浆果获得的。我们当代对性的关注可能是因为它是最后一项仍然广泛进行的身体活动。

幸福的一个关键是我们离开沙发,移动我们真实的身体,而不是虚拟的身体。正如我告诉我的病人,每天只需在你的邻居家走30分钟就能带来改变。这是因为证据是毋庸置疑的。锻炼对情绪、焦虑、认知、能量和睡眠的积极影响比我能开出的任何药片都要深远和持续。

-

但追求痛苦比追求快乐更难。它违背了我们避免痛苦和追求快乐的先天条件反射。它增加了我们的认知负担。我们必须记住,我们会在痛苦之后感受到快乐,而我们在这种事情上是非常健忘的。我知道我每天早上都要重新学习痛苦的教训,因为我强迫自己下床去锻炼。

追求痛苦而不是快乐也是反文化的,与弥漫在现代生活许多方面的所有感觉良好的信息相悖。佛陀教导人们在痛苦和快乐之间寻找中庸之道,但即使是中庸之道也被 “方便的暴政 “所掺杂。

因此,我们必须寻找痛苦并邀请它进入我们的生活。

以痛治痛

至少从希波克拉底开始,有意应用疼痛来治疗疼痛就已经存在了,他在公元前400年的*《箴言》*中写道:",两种疼痛同时发生,不在身体的同一部位,较强的疼痛会削弱另一种疼痛。”

医学史上有很多使用痛苦或有毒刺激来治疗痛苦疾病状态的例子。有时被称为 “英雄疗法”–拔罐、水泡、烧灼、艾灸–疼痛疗法在1900年以前被广泛采用。随着医学界发现药物疗法,英雄疗法的流行在20世纪开始下降。

随着药物疗法的出现,以痛治痛开始被视为一种庸医。但随着近几十年来药物治疗的局限性和危害性被推到了前台,人们对非药物治疗的兴趣又重新升温,包括疼痛疗法。

2011年,来自德国的克里斯蒂安-斯普伦格(Christian Sprenger)和他的同事在一份权威医学杂志上发表了一篇文章,为希波克拉底关于疼痛的古老观点提供了实证支持。他们使用神经影像学(大脑的实时图片)来研究热和其他疼痛刺激对20名健康年轻人的胳膊和腿的影响。

他们发现,由最初的疼痛刺激引起的疼痛的主观体验随着,第二个疼痛刺激的应用而减弱。此外,纳洛酮(一种阿片受体阻断剂)阻止了这一现象,这表明,疼痛的应用触发了身体自身的内源性(自制)阿片类药物。

北京中国中医研究院的教授刘翔于2001年在《*中国科学报》上发表了一篇论文,*重新审视了有几百年历史的针灸疗法,并依靠现代科学来解释它的作用。他认为,针灸的疗效是通过疼痛来介导的,针刺是主要的机制:",针刺会伤及组织,是一种诱发疼痛的有害刺激……以小痛抑制大痛!”

阿片类受体阻断剂纳曲酮目前正被探索作为一种慢性疼痛的医疗手段。其想法是,通过阻断阿片类药物的作用,包括我们制造的阿片类药物(内啡肽),我们欺骗我们的身体制造更多的阿片类药物,作为一种适应性反应。

28名患有纤维肌痛的妇女每天服用一粒低剂量纳曲酮(4.5毫克),持续12周,并服用糖丸(安慰剂)4周。纤维肌痛是一种病因不明的慢性疼痛状况,被认为可能与个人先天性的耐受疼痛的阈值降低有关。

这项研究是双盲的,这意味着参加研究的妇女和医疗保健团队都不知道她们在服用哪种药。每位妇女都有一台手持电脑,每天记录她的疼痛、疲劳和其他症状,并且在停止服用胶囊后继续记录他们的症状四周。

该研究的作者报告说,“参与者,与安慰剂相比,他们在服用LDN[低剂量纳曲酮]时的疼痛评分明显减少。他们还报告说,在服用低剂量纳曲酮时,对生活的总体满意度有所提高,情绪也有所改善”。

-

自20世纪初以来,人们就开始对大脑进行电疗,以治疗精神疾病。1938年4月,乌戈-切雷蒂和卢西诺-比尼对一名40岁的病人进行了首次电休克疗法(ECT)治疗,他们对病人的描述如下。

“他只用一种由奇怪的新词组成的难以理解的胡言乱语来表达自己,而且,自从他从米兰乘火车抵达后,没有任何东西可以确定他的身份。”

当塞雷蒂和比尼第一次给他的大脑通电时,他们观察到 “病人在床上突然跳了起来,所有的肌肉都非常短暂地绷紧;然后他立即倒在床上,没有失去意识。病人现在开始用他的声音唱歌,然后就沉默了。从我们对狗的经验中可以看出,电压保持得太低了”。

塞雷蒂和比尼争论着是否应该在更高的电压下再进行一次电击。在他们交谈的时候,病人喊道:“不要再来了!"。Mortifera!"(“不要再来了!这会杀了我!")。尽管他抗议,他们还是实施了第二次电击–这是一个警告性的故事,提醒人们在1938年没有火车票或 “可确定的身份 “的情况下不要到达米兰。

一旦 “病人 “从第二次冲击中恢复过来,塞雷蒂和比尼观察到他 “自己坐了起来,平静地看着他,脸上带着模糊的微笑,好像在问他要干什么。我问他’你发生了什么事? ‘他回答,不再胡言乱语:‘我不知道,也许我一直在睡觉。最初的病人在两个月内又接受了13次ECT治疗,根据报告,出院时完全康复。

今天,ECT仍在实施,效果很好,尽管更加人道化。肌肉松弛剂和麻痹剂可以防止痛苦的收缩。麻醉剂允许病人在整个手术过程中保持睡眠和大部分无意识状态。因此,今天不能说疼痛本身是调解因素。

尽管如此,ECT为大脑提供了一种荷尔蒙冲击,这反过来又刺激了广泛的补偿反应,以重新确立平衡。“ECT在大脑的宏观和微观环境中带来各种神经生理和神经化学变化。涉及基因表达、功能连接、神经化学物质、血脑屏障的渗透性、免疫系统的改变等多种变化被认为是ECT治疗效果的原因。”

-

你会记得大卫,那个害羞的电脑迷,在对处方兴奋剂上瘾后,最终被送进了医院。

出院后,他开始每周与我们团队中一位才华横溢的年轻治疗师进行暴露疗法。暴露疗法的基本原则是让人们以递增的方式接触导致他们试图逃避的不舒服情绪的事物–在人群中、开车过桥、坐飞机–并通过这样做增强他们对该活动的容忍能力。随着时间的推移,他们甚至可能开始享受这种活动。

正如哲学家弗里德里希-尼采(Friedrich Nietzsche)的名言–古往今来许多人都有同感–“没有杀死我的东西使我更强大”。

鉴于David最害怕的是与陌生人交谈,他的第一个任务是强迫自己与同事进行小范围的交谈。

“我的治疗功课,“他几个月后告诉我,“就是去厨房、休息室或工作场所的食堂,与随机的人交谈。我有一个剧本。‘嗨,我叫大卫。我在软件开发部门工作。我设定了一个时间表:午餐前、午餐时和午餐后。然后我必须测量我在午餐前、午餐中和午餐后的苦恼,从一到一百,一百是我能想象的最糟糕的苦恼。

在这个世界上,我们越来越多地计算自己的步数、呼吸、心跳,给某些东西加上数字已经成为我们掌握和描述经验的一种方式。对我来说,量化事物并不是我的第二天性,但我已经学会了适应,因为这种自我意识的方法似乎对我们在硅谷拥有如此多的具有科学头脑的计算机和工程类型的人来说特别有共鸣。

“在互动之前,你的感觉如何?呃,你是几号?“我问道。

“在我一百岁之前。我只是觉得很害怕。我的脸变得通红。我在流汗。”

“你担心会发生什么?”

“我害怕其他人看着我并笑。或者打电话给人际关系或保安,因为我看起来很疯狂。

“进展如何?”

“我担心会发生的事情都没有发生。没有人打电话给人力资源部或保安。我尽可能长时间地呆在当下,只是让我的焦虑冲昏头脑,同时也尊重他们的时间。这些互动可能持续了四分钟”。

“事后你感觉如何?”

“事后我大约有四十岁了。焦虑少了很多。因此,我按计划每天做三次,持续了几个星期,随着时间的推移,它逐渐变得越来越容易。然后我在工作之外的人面前挑战自己。”

“告诉我。”

“在星巴克,我故意和咖啡师闲聊。过去我从来不会这样做。我总是用应用程序点餐,以避免与人交流。但是这一次,我直接走到柜台前,点了我的咖啡。我最害怕的是说或做一些愚蠢的事情。我做得很好,直到我把一点点咖啡洒在柜台上。我感到非常尴尬。当我把这件事告诉我的治疗师时,她让我再做一次–这次是故意打翻我的咖啡。下一次我在星巴克时,我,故意打翻了我的咖啡。我感到很焦虑,但我已经习惯了。”

“你在笑什么?”

“我几乎无法相信我的生活现在有多么不同。我的警惕性降低了。我不需要预先计划那么多,以避免与人交往。我现在可以坐上拥挤的火车而不至于上班迟到,因为我在等下一班,再下一班。我实际上很享受与我再也见不到的人见面。”

-

亚历克斯-霍诺德(Alex Honnold)因无绳攀登优胜美地的艾尔卡皮坦(El Capitan)而闻名世界,他在大脑成像过程中被发现杏仁核的激活低于正常水平。对我们大多数人来说,杏仁核是大脑的一个区域,当我们看可怕的图片时,它在fMRI机器上会亮起来。

研究霍诺德大脑的研究人员推测,他与生俱来的恐惧感比其他人少,他们假设,这反过来使他能够完成超人的攀登壮举。

但Honnold本人并不同意他们的解释。“我已经做了很多单人攀登的工作,并且在我的攀登技能上做了很多工作,我的舒适区已经相当大。因此,我所做的这些看起来很离谱的事情,对我来说似乎很正常。”

对霍诺德的大脑差异最可能的解释是通过神经适应发展对恐惧的耐受性。我的猜测是,霍诺德的大脑在恐惧敏感性方面开始时与普通人的大脑没有什么不同。现在不同的是,他通过多年的攀登训练了自己的大脑,使其对恐惧的刺激不产生反应。吓唬霍诺德的大脑要比普通人多得多,因为他已经逐渐将自己暴露在死亡的壮举中。

值得注意的是,当Honnold进入fMRI机器为他的 “无畏的大脑 “拍照时,他几乎惊慌失措,这也告诉我们,恐惧容忍度不一定会在所有的经历中转化。

Alex Honnold和我的病人David一直在攀登同一座恐惧山的不同部分。正如霍诺德的大脑适应了在没有绳索的情况下攀登岩壁一样,大卫发展了精神上的老茧,使他能够忍受焦虑,并获得了对自己和自己生活在这个世界上的能力的信心和能力。

疼痛来治疗疼痛。用焦虑来治疗焦虑。这种方法是反直觉的,与我们在过去150年里所学到的关于如何管理疾病、痛苦和不适的方法完全相反。

对疼痛上瘾

“迈克尔说:“随着时间的推移,我意识到我在最初的冷水冲击中感受到的痛苦越多,之后的高潮就越大。因此,我开始想办法提高难度。

“我买了一个肉类冰柜–一个有盖子的槽子,内置冷却线圈,每天晚上往里面装水。到了早上,表面上有一层薄薄的冰,温度在30度以下。在进去之前,我必须先破冰。

“后来我读到,人体在几分钟后就会把水加热,除非水是流动的,就像一个漩涡。所以我买了一个马达,放入冰浴中。这样,我在里面的时候就可以维持接近冰点的温度。我还为我的床买了一个水力发电的床垫垫,我把它保持在最低温度,大约55°F(13°C)。”

迈克尔突然停止了说话,带着歪歪扭扭的笑容看着我。“哇,我在谈论这个的时候意识到……这听起来像是一种瘾。”

-

2019年4月,缅因大学的艾伦-罗森瓦瑟教授给我发来电子邮件,希望得到一份我最近与一位同事发表的关于运动对治疗成瘾的作用的章节。他和我从未见过面。在得到出版商的许可后,我把这一章发给他。

大约一周后,他再次写信,这次的内容如下。

谢谢你的分享。我注意到你没有讨论的一个问题是,小鼠和大鼠的轮子运行是自愿运动的模型还是病理性运动(运动成瘾)的模型。一些被安置在轮子里的动物表现出可能被认为是过度的跑步水平,一项研究表明,野生啮齿动物会使用被放在外面环境中的跑步轮。

我很着迷,立即给他回了信。低的是一系列的对话,在这些对话中,罗森瓦瑟博士花了四十年的时间研究昼夜节律,也被称为 “时钟领域”,他向我传授了跑步轮。

“罗森瓦瑟告诉我:“当人们第一次开始做这项工作时,人们错误地认为,跑轮是一种跟踪动物自发活动的方式:休息与运动。随着时间的推移,人们开始敏感地意识到,跑轮并不是惰性的。它们本身就很有趣。其中一个开端是成人海马神经发生。”

这指的是几十年前的发现,与以前的教导相反,人类可以在大脑中生成新的神经元,直到中年和晚年。

“一旦人们接受了新神经元的诞生并整合到神经回路中,“罗森瓦瑟继续说,“刺激神经发生的最简单的方法之一是用跑轮,甚至比丰富的环境[例如复杂的迷宫]更有效。这导致了整个跑步轮研究时代的到来。

“事实证明,“罗森瓦瑟说,“跑轮是由驱动强迫性药物使用的相同的内啡肽、多巴胺、内啡肽途径所支配。重要的是要知道,跑步轮不一定是健康生活方式的模式”。

简而言之,跑步轮是一种毒品。

小鼠被放置在一个由230米长的隧道组成的复杂迷宫中,包括水、食物、挖掘材料、巢穴–换句话说,一个有很多很酷的东西可以做的大区域–以及一个的转轮,它们会把大部分时间花在转轮上,而把迷宫的大段区域留在那里不被探索。

一旦啮齿动物开始使用跑轮,它们就很难停下来。啮齿动物在跑轮上跑得比它们在平坦的跑步机上或在迷宫中跑得更远,也比它们在自然环境中正常运动时跑得更远。

笼子里的啮齿动物如果能接触到跑轮,就会跑到它们的尾巴永久地向上和向后弯曲,形成跑轮的形状:跑轮越小,尾巴的曲线就越尖锐。在某些情况下,大鼠一直跑到死。

运转轮的位置、新颖性和复杂性影响其使用。

野鼠喜欢方形的轮子而不喜欢圆形的,喜欢有障碍物的轮子而不喜欢没有障碍物的轮子。它们在跑轮子时表现出非凡的协调能力和杂技技巧。就像滑板公园里的青少年一样,它们允许 “自己在前进和后退的方向上反复被带到轮子的顶部,在轮子的顶部表面上运行,或在轮子的外部’上升’,同时用尾巴保持平衡”。

C.M. Sherwin在其1997年对跑步轮的评论中推测了跑步轮的内在强化特性。

轮子运行的三维质量可能对动物有强化作用。在轮子运行过程中,动物,将经历其运动速度和方向的快速变化,这部分是由于外源力:轮子的动量和惯性。这种经验可能是强化的,类似于(一些!)人类在游乐场享受快乐的游乐设施,特别是在垂直平面的运动……动物运动的这种变化在 “自然 “情况下不太可能经历。

荷兰莱顿大学医学中心的约翰娜-梅耶尔和尤里-罗伯斯在野鼠生活的城市地区放置了一个转轮,并在一个公众无法进入的沙丘上放置了另一个。他们在每个地方都放置了一台摄像机,以记录两年来访问笼子的每只动物。

结果是有数百个动物使用跑步轮的例子。“观察结果显示,,野鼠全年都在轮子里奔跑,在绿色城区,春末稳步增加,夏季达到高峰,而在沙丘区,夏中后期增加,在秋末达到高峰。”

使用转轮的不仅限于野鼠。还有鼩鼱、老鼠、蜗牛、蛞蝓和青蛙,它们中的大多数都表现出对轮子的有意和有目的的参与。

作者的结论是:“即使没有相关的食物奖励,轮子运行也可以被体验为奖励,这表明与觅食无关的动机系统的重要性”。

-

极限运动–跳伞、风筝冲浪、悬挂式滑翔、雪橇、下坡滑雪/滑雪板、瀑布皮划艇、攀冰、山地自行车、峡谷摇摆、蹦极、跳垒、翼装飞行–在快乐与痛苦的平衡中,狠狠地、快速地砸下。强烈的疼痛/恐惧加上一针肾上腺素创造了一种强有力的药物。

科学家已经表明,,仅仅是压力就可以增加大脑奖励途径中多巴胺的释放,导致与可卡因和甲基苯丙胺等成瘾药物相同的大脑变化。

正如我们通过反复接触而对快乐刺激产生耐受性一样,我们也可以对痛苦刺激产生耐受性,将我们的大脑重置到痛苦的一边。

一项对跳伞运动员与对照组(划船运动员)的研究发现,重复跳伞的人更有可能在他们的余生中出现失重症,即缺乏快乐。

作者写道:“跳伞与成瘾行为有相似之处,经常接触’自然高’的经历与失落症有关”。我很难把从13,000英尺的飞机上跳下来称为 “自然高”,但我确实同意作者的总体结论。跳伞可能会让人上瘾,如果反复参与,会导致持续的精神障碍。

技术使我们能够挑战人类痛苦的极限。

2015年7月12日,超级马拉松运动员斯科特-朱雷克(Scott Jurek)打破了跑完阿巴拉契亚山径的速度记录。他用46天8小时7分钟从乔治亚州跑到缅因州(2189英里)。为了完成这一壮举,他依靠了以下技术和设备。轻便、防水、防热的衣服,“气网 “跑鞋,GPS卫星追踪器,GPS手表,iPhone,补水系统,电解质片,铝制可折叠登山杖,“模拟雾化的工业喷水器”,“一个冰冷却器来冷却我的核心”,每天6000-7000卡路里,以及一个由他妻子和工作人员驾驶的支援车顶部的太阳能板驱动的气动压腿按摩器。

2017年11月,刘易斯-普格在南极洲附近零下3摄氏度(26˚F)的水中游了一公里,只穿着泳衣。到达那里需要从普格的家乡南非乘飞机和海运到南乔治亚岛,一个偏远的英国岛屿。普格一游完泳,他的船员就把他送到附近的一艘船上,把他浸在热水里,在那里呆了50分钟,使他的核心体温恢复到正常。如果没有这次干预,他肯定会死。

亚历克斯-霍诺德(Alex Honnold)登上埃尔卡皮坦(El Capitan)似乎是人类的终极技术成就。没有绳索。没有装备。只有一个人对抗地心引力,展示了勇气和技巧的死亡。但从各方面来看,如果没有 “在Freerider[他所走的路线]上花费数百个小时,系在绳索上,为每个部分进行精确排练的编排,,记住数以千计的复杂的手和脚的顺序”,霍诺德的壮举就不可能实现。

霍诺德的登顶被一个专业的电影摄制组拍摄下来,变成了一部有数百万人观看的电影,导致了大量的社交媒体追随者和全世界的名声。财富和名人,我们多巴胺经济的另一个层面,促成了这些极限运动的成瘾潜力。

“过度训练综合征 “是耐力运动员中一种被描述得很好但却不为人知的情况,他们训练得太多,以至于达到了运动不再产生曾经那么多的内啡肽的程度。相反,运动使他们感到枯竭和焦虑,就好像他们的奖励平衡已经达到极限并停止工作,这与我们在我的病人克里斯和阿片类药物中看到的情况相似。

我并不是说每个从事极限和/或耐力运动的人都会上瘾,而是强调任何物质或行为上瘾的风险会随着效力、数量和持续时间的增加而增加。在平衡中太过用力、太过长久地倚靠痛苦一方的人也可能最终陷入持续的多巴胺缺失状态。

-

太多的疼痛,或太强烈的形式,会增加对疼痛上瘾的风险,这是我在临床实践中看到的情况。我的一个病人经常跑步,她的腿骨出现了骨折,即使这样也没有停止跑步。另一个病人用剃刀片切割她的前臂内侧和大腿,以感受到一种快感,并平息她心中的不断反思。即使冒着严重的疤痕和感染的风险,她也不能停止切割。

当我把他们的行为概念化为成瘾,并像对待任何成瘾的病人一样对待他们时,他们就会好起来。

沉迷于工作

“工作狂 “是社会的一个著名成员。在硅谷,100小时的工作周和24小时不间断的工作是常态,这一点也许是最真实的。

2019年,在经历了三年的每月工作旅行后,我决定限制旅行,努力使工作和家庭生活恢复平衡。起初,我透明地让人们知道了其中的原因。我想有更多时间与家人在一起。人们似乎对我以 “和家人在一起的时间 “这样一个嬉皮士的理由拒绝他们的邀请感到恼火和不快。我最终不得不说我有另一个约定,这遇到的阻力较小。我在其他地方工作,似乎是可以接受的。

从奖金和股票期权的前景到晋升的承诺,无形的激励现在已经交织在白领工作的结构中。甚至在像医学这样的领域,医疗保健提供者看更多的病人,开更多的处方,做更多的手术,因为他们被激励这样做。我每个月都会收到一份关于我的生产力的报告,以我代表我的机构开出多少账单来衡量。

相比之下,蓝领工作越来越机械化,并且脱离了工作本身的意义。在遥远的受益人的雇佣下工作,自主性有限,经济收益不高,而且对共同的使命感不强。零散的流水线工作削弱了成就感,并最大限度地减少了与最终产品消费者的接触,而这两点都是内部激励的核心。其结果是一种 “努力工作/努力玩耍 “的心态,强迫性的过度消费成为一天工作结束后的奖励。

因此,难怪那些受过高中以下教育、从事低薪工作的人比以往更少工作,而,受过高等教育的工薪族则更多工作。

到2002年,收入最高的20%的人长时间工作的可能性是收入最低的20%的人的两倍,而且这种趋势还在继续。经济学家推测,这种变化是由于经济食物链顶端的人获得了更高的回报。

我发现有时一旦我开始工作,就很难阻止自己。深度集中的 “流动 “本身就是一种毒品,释放出多巴胺,创造出自己的高潮。这种一心一意的专注,虽然在现代富裕国家得到了大量的奖励,但当它使我们在生活的其余部分远离与朋友和家人的亲密联系时,可能是一个陷阱。

疼痛的裁决

似乎是在回答他自己关于是否对冷水浸泡上瘾的问题,迈克尔说:“它从未失控。有两到三年的时间,我每天早上洗十分钟的冰水澡。现在我不像以前那么喜欢了。我平均每周做三次。

“真正酷的是,“他继续说,“它已经成为一项家庭活动,是我们和朋友一起做的事情。吸毒是,总是社交。在大学里,很多人都在狂欢。他们总是坐在一起喝酒或吸食可卡因。

“现在我不再那样做了。相反,我们的几个朋友会过来。他们也有孩子,我们有一个冷水派对。我有一个定制的水槽,设置在40度左右,每个人都轮流进入,与热水池交替进行。我们有一个计时器,我们互相打气,包括孩子们。这一趋势在我们的朋友中也得到了响应。我们朋友圈里的这群女性每周去一次海湾,然后进去。她们把自己浸泡到脖子上。那水有五十多度。”

“然后呢?”

“我不知道,“他笑着说。“他们可能出去聚会了。”

我们都笑了。

“你已经说过好几次,你这样做是因为它让你感到活着。你能解释一下吗?”

“我不太喜欢活着的感觉。毒品和酒精是喜欢它的一种方式。现在我不能再那样做了。当我看到人们在聚会时,我还是有点嫉妒他们得到的逃避。我可以看到他们得到了缓和的机会。冷水提醒我,活着的感觉是好的。”

-

如果我们消费了太多的痛苦,或以太强烈的形式,我们就有可能出现强迫性、破坏性的过度消费。

但是,如果我们消耗的量恰到好处,“以小的痛苦抑制大的痛苦”,我们就会发现通往荷尔蒙治疗的道路,甚至可能偶尔会有 “快乐的感觉”。

第八章

彻底的诚实

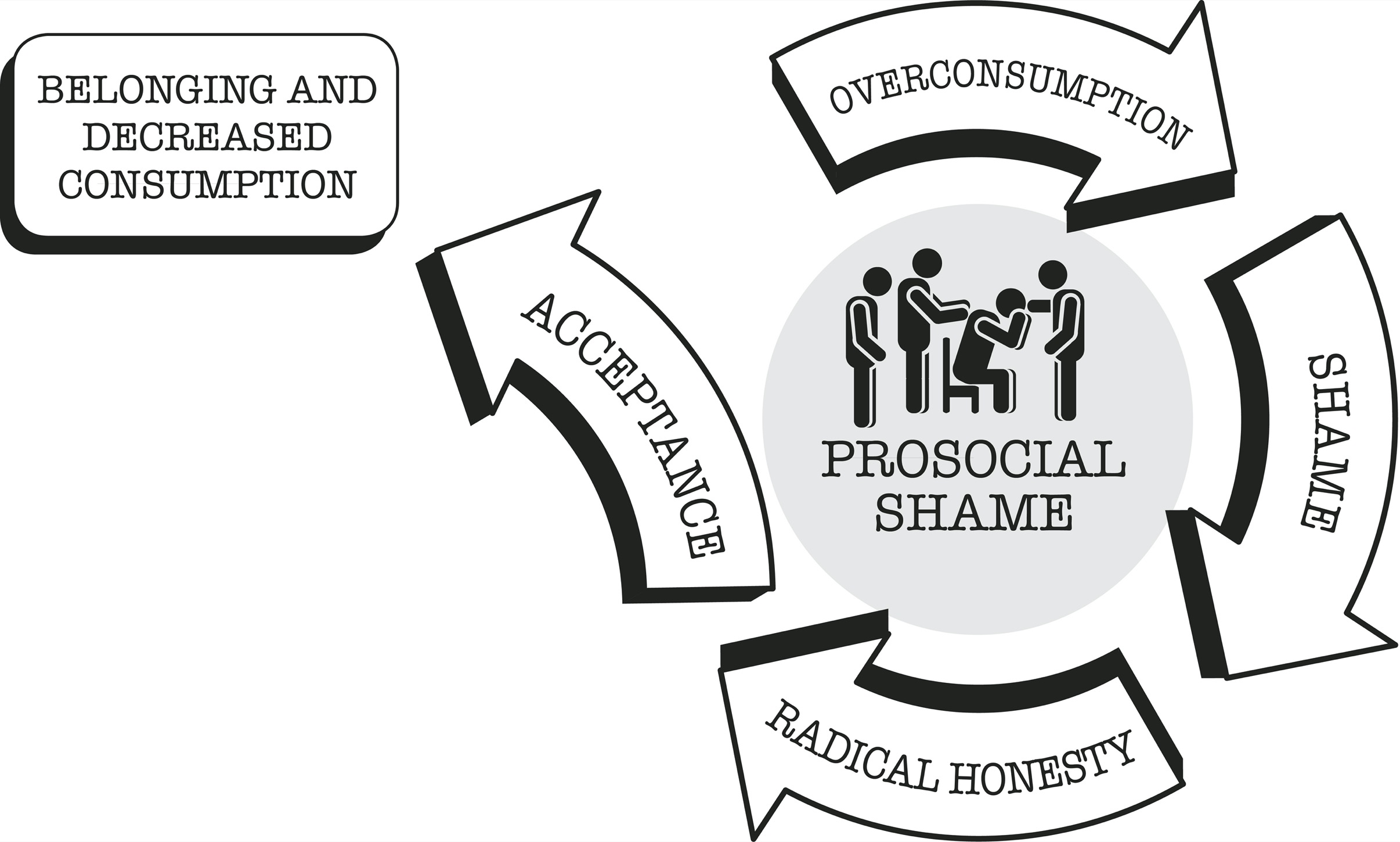

每个主要的宗教和道德准则都把诚实作为其道德教义的基本内容。我所有实现长期康复的病人都依靠讲真话来维持心理和身体健康。我也相信,彻底的诚实不仅有助于限制强迫性的过度消费,也是美好生活的核心。

问题是,说实话如何改善我们的生活?

让我们首先确定,说真话是痛苦的。我们从很小的时候就有说谎的习惯,而且我们都会这样做,不管我们是否愿意承认。

儿童早在两岁时就开始撒谎。孩子越聪明,他们就越有可能撒谎,而且越擅长撒谎。撒谎在三岁到十四岁之间趋于减少,这可能是因为孩子们越来越意识到撒谎是如何伤害他人的。另一方面,由于计划和记忆的能力越来越高,成年人能够比儿童更复杂地进行反社会的谎言。

成人平均每天说0.59至1.56个谎言。骗子,骗子,裤子着火了。我们的短裤上都有一点烟冒出来。

人类并不是唯一具有欺骗能力的动物。动物王国中充斥着欺骗作为武器和盾牌的例子。例如,Lomechusa pubicollis甲虫能够通过假装成蚂蚁的一员来渗透到蚂蚁群中,它通过释放一种化学物质,使自己闻起来像蚂蚁。一旦进入,该甲虫就以蚂蚁卵和幼虫为食。

但没有其他动物能与人类的撒谎能力相媲美。

进化生物学家推测,人类语言的发展解释了我们说谎的倾向和卓越的能力。这个故事是这样的。智人的进化在大型社会群体的形成中达到顶峰。大型社会群体之所以可能,是因为发展了复杂的交流形式,允许先进的相互合作。用于合作的话语也可以用来欺骗和误导。语言越是先进,谎言就越是复杂。

当涉及到竞争稀缺资源时,谎言可以说有一些适应性的优势。但在一个充裕的世界里,说谎有可能导致孤立、渴望和病态的过度消费。让我解释一下。

-

“你看起来不错,“2019年4月,我们坐在对面时,我对玛丽亚说。她的深棕色头发做了一个,专业而讨人喜欢的风格。她穿着一件适度的有领衬衫和休闲裤。她面带微笑,精神抖擞,看起来很有精神,就像过去五年我为她治疗时一样。

在我认识她的所有时间里,玛丽亚的酒精使用障碍得到了持续缓解。她来找我时已经处于康复状态,是通过参加匿名戒酒会和与她的戒酒会赞助人合作而实现的。她偶尔会来找我,检查和补充她的药物。我敢肯定,我从她那里学到的东西比她从我这里学到的要多。她教给我的一件事是,说实话是她康复的根本。

在成长过程中,她学到了相反的东西。她的母亲酗酒,包括在玛丽亚在车上时喝得酩酊大醉,并开车。她的父亲离开家庭好几年了,去了一个没有人被允许说出名字的地方,甚至现在她也不愿意透露,因为她尊重他的隐私。她不得不照顾她的弟弟妹妹,同时向外界假装家里一切都很好。当玛丽亚在20多岁时开始酗酒时,她已经很熟练地在不同的现实版本中洗牌了。

为了说明诚实在她新的清醒生活中的重要性,她告诉我这个故事。

“我下班回家,发现一个亚马逊包裹在等着马里奥。”

马里奥是玛丽亚的弟弟。她和她的丈夫迭戈一直和马里奥住在一起,以此来相互支持,并在硅谷的高端房地产市场节省租金。

“我决定打开它,尽管它不是写给我的。我的一部分知道我不应该这样做。以前我打开他的包裹时,他非常生气。但我知道我可以用上次的借口:我把他的名字误认为是我的,因为他们是如此相似。我告诉自己,在辛苦工作了一天之后,我应该得到一个小小的快乐。我现在不记得里面是什么了。

“在我打开包裹后,我把它重新封好,和其他的邮件放在一起。说实话,我忘了这件事。几个小时后,马里奥回到家,立即指责我打开了它。我撒谎,说我没有。他又问我,我又撒谎了。他一直说,‘看起来像是有人打开的。我一直说,‘不是我’。然后他真的很生气,拿着他的邮件和包裹,走进他的房间,把门关上。

“那天晚上我睡得很不好。第二天早上,我知道我必须做什么。我走进厨房,马里奥和迭戈正在吃早餐,我说:“马里奥,我确实打开了你的包裹。我知道那是你的,但我还是打开了它。然后我试图把它掩盖起来。然后我撒了谎。我真的很抱歉。请原谅我’。”

“告诉我为什么诚实是你康复的一个重要部分,“我说。

“在我喝酒的时候,我永远不会承认真相。那时,我对所有事情都撒谎,从不为我所做的事情负责。有那么多的谎言,其中一半甚至没有意义。”

玛丽亚的丈夫迭戈曾经告诉我,玛丽亚曾经躲在浴室里喝酒,打开淋浴,这样迭戈就不会听到啤酒瓶打开的声音,没有,他可以听到她把开瓶器从浴室门后的藏身处拿出来时的叮当声。他描述了她以前是如何一口气喝掉六包啤酒的,然后把啤酒换成水,再把瓶盖粘上。“她真的以为我闻不到胶水的味道,也尝不出水和酒的区别吗?”

玛丽亚说:“我撒谎是为了掩盖我的酗酒,但我也对其他事情撒谎。那些根本不重要的事情:我去哪里,我什么时候回来,我为什么迟到,我早餐吃了什么。

玛丽亚已经养成了撒谎的习惯。一开始是为了掩盖她母亲的酗酒和她父亲的缺席,最后是为了掩盖她自己的酒瘾,后来变成了为了自己而说谎。